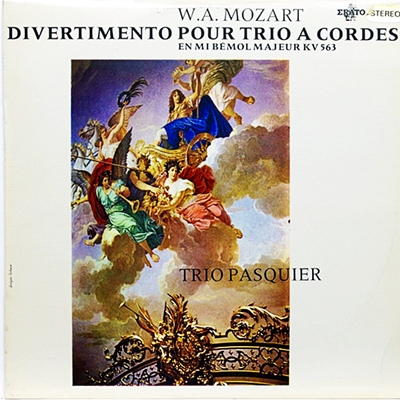

Home|パスキエ・トリオ(Pasquier Trio)|モーツァルト:ディヴェルティメント 変ホ長調, K.563(Mozart:Divertimento in E-flat major, K.563)

モーツァルト:ディヴェルティメント 変ホ長調, K.563(Mozart:Divertimento in E-flat major, K.563)

パスキエ・トリオ:1960年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1960s)

Mozart:Divertimento in E-flat major, K.563 [1.Allegro]

Mozart:Divertimento in E-flat major, K.563 [2.Adagio]

Mozart:Divertimento in E-flat major, K.563 [3.Menuetto: Allegretto]

Mozart:Divertimento in E-flat major, K.563 [4.Andante]

Mozart:Divertimento in E-flat major, K.563 [5.Menuetto: Allegretto]

Mozart:Divertimento in E-flat major, K.563 [6.Allegro]

この世で聴くことのできた最も完全な、最も洗練された三重奏曲

クラシック音楽を聞き始めた頃の私にとってはバイブルとも言うべき吉田秀和の「LP300選」において、「比較的目立たないでいて、彼の天才的本質、つまりは音楽の不滅生を証明している」と紹介されている作品です。そして、吉田秀和はそれに続けて「ヴァイオリン。ヴィオラ、チェロの3本の弦楽器で奏されるこの世界は、遊技のうちにある清潔さ、日常的なものの不滅性の象徴としての音楽の本質の現存である」という、実に吉田秀和らしい言い回しでこの作品を賞賛していました。

このヴァイオリン。ヴィオラ、チェロによる三重奏というのは、モーツァルトにとっては初めての取り組みであり最後の取り組みともなりました。言葉をかえれば、古典派の室内楽としては初めて書かれた弦楽三重奏曲だったとも言えます。

確かに、ディヴェルティメントと名づけられているので、形式的にはそれに相応しい6楽章構成になっています。両端楽章は「Allegro」で、それに挟まれた4楽章は「Adagio-Menuetto」「Andante-Menuetto」という構成になっています。しかし、その音楽は「ディヴェルティメント」という言葉から想像される様な「機会音楽」とはほど遠く、モーツァルトはそれら3つの弦楽器を完全に対等な存在として扱い、それらの楽器が持つ可能性を使いつくしているのです。

ですから、これは疑いもなく古典派の室内楽と言って何の支障もありません。

そして、こういう言い方は余りしたくないのですが、モーツァルトによって初めて挑戦されたこのスタイルによる音楽は、これ以後この作品をこえることはなかったのです。吉田秀和は、これに迫りうる作品としてシェーンベルク最晩年の弦楽三重奏曲をあげていました。

この作品の成立は、モーツァルトの最後の3つの交響曲が書かれたすぐ後と言われています。

おそらくは、経済的苦境の中で支援をしてくれたウィーンの裕福な商人でありフリーメイソンの仲間でもあったミヒャエル・フラベルクのために書かれたのは間違いないようで、フラベルク家の私的な演奏会で演奏されることをイメージしていたので「ディヴェルティメント」と名づけたのでしょう。

そして、ここでのモーツァルトは何故か上機嫌で、第1楽章が些か厳粛な雰囲気を持っているものの、その後は息の長いAdagio楽章が続くことで雰囲気を変えます。そして、第4楽章のAndante楽章はかなり自由な変奏曲形式で第3変奏などはほとんど自由に過ぎて別の旋律を聞いているようです。そして、そのAndante楽章を挟むように二つのメヌエットが配置されていて、その後の方のメヌエットはトリオを二つも持つ景気の良さです。

さらにフィナーレは民謡風の主題によるロンドになっていて、やさしさと親愛感に満ちた音楽で締めくくられています。

アインシュタインはこの作品に関して「かつてこの世で聴くことのできた最も完全な、最も洗練された三重奏曲」だと絶賛しています。

じっくりとモーツァルトの世界にひたってください

パスキエ・トリオはその名の通りパスキエ3兄弟によって1927年に結成された室内楽団です。彼らは父親はヴァイオリニスト、母親はピアニストという音楽家の家庭で育ち、長男のピエール・パスキエがヴィオラ、次男のジャン・パスキエがヴァイオリン、三男のエティエンヌ・パスキエがチェロという弦楽三重奏団です。この組み合わせは、例えばモーツァルトの「ディヴェルティメント(弦楽三重奏曲) 変ホ長調, K.563」のような神品とも言うべき作品もあるのですが、一般的にはそれほど多くの作品に恵まれているスタイルではありません。どうしても、そこにピアノとかフルート、オーボエなどが加わらないとプログラムが広がりません。

そこで、彼らはゲストとしてピアニストのマルグリット・ロン、フルーティストのランパルなどと組んで演奏会や録音を活発に行うことになります。

とは言え、彼らの名を高らしめたのは、その長いキャリアの中で3回録音したモーツァルトの「ディヴェルティメント(弦楽三重奏曲) 変ホ長調, K.563」でしょう。実は、ハイフェッツ、フォイアマン、プリムローズによる1941年の録音を取り上げたときに、もしかしたらそれが「世界発録音」かもしれないと書いたところ、パスキエ・トリオによる1935年の録音がありますよと指摘していただきました。

恥ずかしながら、彼らの録音をあらためてしっかりと聞いてみようと思い立ったのはそのご指摘をいただいたが故です。(とは言え、随分と時間がたってしました^^;)

それにしても「弦楽三重奏曲と言うのは不思議な演奏形態です。見た目には世間に山ほど存在する弦楽四重奏曲からヴァイオリンが一つぬけただけなのですが、音楽がつくり出す様相は随分と変わってしまいます。

もちろん、ヴァイオリンが一つぬけるのですからその分響きは薄くなります。しかし、そのマイナスと引き替えに響きの透明感は高まります。

あのモーツァルトの三重奏曲が「神品」と言われるのは、その透明感によってそれぞれの楽器の絡み合い、墓妙なフレーズの移ろいやダイナミズムの変化などが聞き手に深い集中力を要求するからでしょう。

しかし、それは裏返せば、演奏する側に、そう言う聞き手の高い集中力を十分に納得させるだけの音楽性と精緻な呼吸の共有が必要です。そう、「精緻なアンサンブル」ではなくて「精緻な呼吸の共有」です。

おそらく、楽譜通りに縦のラインが揃っているだけでは話にはなりません。

もちろん、緊張度の高い精緻なアンサンブルが必要なことは言うまでもないのですが、ここぞと言うところで何か遊び心のような部分が出てこないとモーツァルトとは言えないような気がするのです。

ですから、ハイフェッツ、フォイアマン、プリムローズのような腕利きの三人が揃っただけではどうしても不満な部分が残るのです。

それに対して、パスキエ・トリオの場合は常設のグループであり(もちろん、それだけでは食ってはいけないので、それぞれオーケストラのメンバーとしても活動していましたが)、さらに三兄弟なのですから、その部分に関しては彼らを凌駕するのは不可能でしょう。

そして、今後も「弦楽三重奏」というグループが常設で存在することはまずないでしょうから、彼らがSP盤、モノラル盤、ステレオ盤で残した三種類の録音はかけがえのないものと言えます。

それ故に、この三種類の録音は全て取り上げたいと考えています。まず最初は、真ん中のモノラル期の録音から紹介します。

しかしながら。その三つの録音の中でどれが一番などと言う無粋な詮索はやめて、じっくりとモーツァルトの世界にひたってください。

<追記>

こう書きながら、すっかりと残りのSP盤とステレオ盤の音源をアップすることを忘れていました。それでも、思い出しただけ幸い、とりあえずSP盤を紹介し、最後に60年代のステレオ盤を紹介します。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2023-04-15:yk

- パスキエ・トリオのK.563、3部作完結ですね。私が初めて聴いたK.563がこのERATOのSTEREO録音でした。パスキエ・トリオとしては恐らくモノラルLPの録音がベストなのかもしれませんが、初めて聴いた時の刷り込みもあってか私にはこのSTEREO盤の演奏が今も唯一無二の存在です。この曲には多様なアプローチの仕方があり、実際他にも色々興味深い演奏もありますが(曲が素晴らしく”駄演”と言うのが無いのかもしれません・・・^_^;;)、モーツアルトの完全性にラテン的な自由性からのアプローチ・・・という点では今もパスキエの演奏を超えたものを私は聴いたことがありません。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)