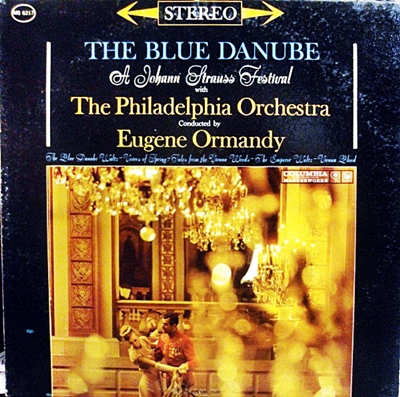

Home|オーマンディ(Eugene Ormandy)|ヨハン・シュトラウス II:ワルツ「春の声」 Op.410(Johann Strauss II:Voices of Spring, Op.410)

ヨハン・シュトラウス II:ワルツ「春の声」 Op.410(Johann Strauss II:Voices of Spring, Op.410)

ユージン・オーマンディ指揮 フィラデルフィア管弦楽団 1959年12月27日録音(Eugene Ormandy:Philadelphis Orchestra Recorded on December 27, 1959}

Johann Strauss II:Voices of Spring, Op.410

社交の音楽から芸術作品へ

やがて、父も彼が音楽家となることを渋々認めるのですが、彼が1844年からは15人からなる自らの楽団を組織して好評を博するようになると父の楽団と競合するようになり再び不和となります。しかし、それも46年には和解し、さらに49年の父の死後は二つの楽団を合併させてヨーロッパ各地へ演奏活動を展開するようになる。

彼の膨大なワルツやポルカはその様な演奏活動の中で生み出されたものでした。そんな彼におくられた称号が「ワルツ王」です。

たんなる社交場の音楽にしかすぎなかったワルツを、素晴らしい表現力を兼ね備えた音楽へと成長させた功績は偉大なものがあります。

ヨハン・シュトラウス II:ワルツ「春の声」 Op.410

冒頭のメロディーの知名度は「美しき青きドナウ」に肩を並べます。それもそのはずで、この作品はもともと声楽曲として作られたからです。ですから、難しい構成などよりは旋律優位の、美しく分かりやすい音楽になっていて、現在では歌を省いた短縮バージョンの管弦楽版で演奏されるのが一般的です。

有名曲ですから、ウィーンフィルのニューイヤーコンサートでもよく取り上げられるのですが、声楽入りのバージョンで演奏されたのはカラヤンがお気に入りのキャスリーン・バトルを招いたときだけです。ちなみに、ニューイヤーコンサートにゲストを招いたのは後にも先にもこれ一回だけのようですから、もしかしたら「帝王カラヤン」のごり押しだった可能性が大です。

カラヤンがニューイヤーコンサートの指揮台に立ったのはこの一回だけなのは不思議だなと思っていたのですが、もしかしたらこの時に「止めとこう」みたいな話になったのかもしれません。

なお、この作品が作られたきっかけは、リストと同席したパーティーで、その家の女主人とリストが即興で演奏したピアノ演奏に対して、シュトラウスがその演奏をもとに即興的にワルツを作って聴かせるみたいな「お遊び」からだと伝えられています。そして、そんなお遊びのやりとりを繰り返しているうちに次第に一つのワルツがまとまってきて、ついにシュトラウスが最後に弾きはじめたのがこの「春の声」だと言われています。

そして、そのワルツには、シュトラウスの新しい恋が芽生えたときであり、さらにその恋が3度目の結婚へと発展しつつあったときでもあるので、その幸福感がこの音楽には満ちあふれることになりました。

端正であると同時に豊満

オーマンディがどうしても低く見られる要因として「オペラ」を指揮しなかったと言うことがあります。実はミンシュもほぼ同様で、彼もまた「オペラ」との縁は非常に少なかった指揮者でした。そして、アメリカではまだしも、ヨーロッパではその事は決定的な「弱点」と見なされました。

ただし、ミンシュはそう言うことは殆ど気にしていなかったようです。

それに対して、オーマンディの方はその事に多少の引け目を感じていたのか、唯一、ヨハン・シュトラウスの「こうもり」だけを録音しています。そして、それを「ヨハン・シュトラウスの理想的指揮者」と鼻であしらったのがストラヴィンスキーでした。

しかしながら、そんな風に馬鹿にされながらも、彼が鬼のトレーニングで築き上げた「フィラデルフィア・サウンド」は唯一無二の魅力を持っていました。

例えばリヒャルト・シュトラウスの「薔薇の騎士」組曲を聴いてみれば、それはまさに「薔薇の騎士」のダイジェスト版になっているだけでなく、その響きの豊麗さは誰にも真似の出来ない優れものでした。

ですから、そんなオーマンディが手兵のフィラデルフィア管の豊饒な響きを最大限にフル活用してヨハン・シュトラウスのワルツやポルカを演奏すればどんな音楽になるのかは概ね予想はつきます。

そして、現実はその予想をはるかに上回る面白さと美しさに満ちた音楽を聞かせてくれています。

まず最初に断っておかなければいけないのは、ここには「ウィーンの粋」はありません。基本的にワルツはワルツとしてきちんと3拍子で構成されていますし、ポルカはポルカらしく力強い推進力が強調されています。

つまりは、ウィンナー・ワルツという「伝統」からは自由になって、それらの作品を純粋器楽として端正に構築しているのです。その点ではセル&クリーブランド管によるシュトラウス演奏と方向性は同じです。しかし、セルになくてオーマンディにあったのはフィラデルフィア管の豊麗なサウンドです。

そう言えば、セルのウィンナー・ワルツをまるで士官学校での舞踏会みたいだと書いた事があるのですが、ここにはその様な禁欲的な雰囲気は全くありません。その音楽は端正であると同時に豊満でもあります。

そして、こういう表現というのは、簡単にやれるように見えて意外と難しいものであることに気づかされます。

そして、これが誉め言葉になるのかどうかは分かりませんが、「オーケストラの休日」でも感じたように、こういう小品を扱わせたときのオーマンディの上手さは抜きんでています。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)