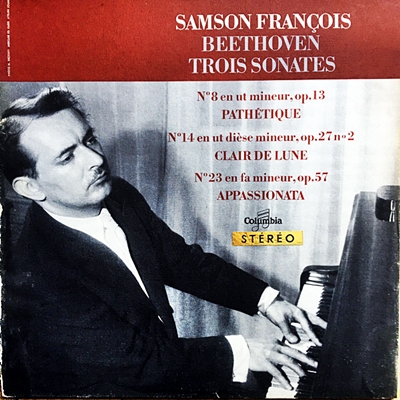

Home|フランソワ(Samson Francois)|ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ第8番 ハ短調, Op.13「悲愴」(Beethoven: Piano Sonata No.8 In C Minor, Op.13 "Pathetique" )

ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ第8番 ハ短調, Op.13「悲愴」(Beethoven: Piano Sonata No.8 In C Minor, Op.13 "Pathetique" )

(P)サンソン・フランソワ:1963年4月12日録音(Samson Francois: Recorded on April 12, 1963)

Beethoven: Piano Sonata No.8 In C Minor, Op.13 "Pathetique" [1. Grave - Allegro di molto e con brio]

Beethoven: Piano Sonata No.8 In C Minor, Op.13 "Pathetique" [2. Adagio cantabile]

Beethoven: Piano Sonata No.8 In C Minor, Op.13 "Pathetique" [3. Rondo (Allegro)]

揺れ動くダイナミックな感情の表現に自らの進むべき道を見いだした

そして、その事は、ベートーベン自身がこのソナタに「Grande Sonate Pathetique」というタイトルをつけて出版したことからも明らかです。

もちろん、これ以外のピアノソナタにもタイトルはついているのですが、その大部分はベートーベン以外の人が勝手につけたものです。

ベートーベン自身がタイトルを与えたのはこの「悲愴」と作品81aの「告別」だけです。

ベートーベンが初期ソナタの総決算として書いたこのソナタに「Pathetique(悲愴)」という感情的なタイトルをつけた背景には、ダイナミックに動き始めた社会の変化があったことは明らかです。

人々は与えられた封建的な秩序の中で静かに美しい均衡を保って生きていく事を否定し、さらにはその秩序に異議申し立てを行ってそれを破壊し、よりダイナミックに揺れ動く率直な感情を大切にし始めたのです。

そして、ベートーベンもまた一連の初期ソナタの到達点として、スタティックな古典的均衡よりは、揺れ動くダイナミックな感情の表現に自らの進むべき道を見いだしたのです。

そう考えれば、彼がこのソナタに自分の手で「Grande Sonate Pathetique」とタイトルをつけたと言うことは、それは一つの「宣言」であった事が分かります。

冒頭の一度聞いたら絶対に忘れることのない動機がこの楽章全体の基礎になっていることは明らかです。この動機をもとにした序奏部が10小節にわたって展開され、その後早いパッセージの経過句をはさんで核心のソナタ部へ突入していきます。

悲愴、かつ幻想的な序奏部からソナタの核心へのこの一気の突入はきわめて印象的です。

その後、この動機は展開部やコーダの部分で繰り返しあらわれますが、それが結果としてある種の悲壮感が楽章全体をおおうこととなります。

それがベートーベン自身がこの作品に「悲愴」という表題をつけたゆえんです。

続くAdagio楽章は、それまでに彼が書いた数多くの緩徐楽章の中ではもっとも優美な音楽であり、ベートーベン自身によって冒頭に「cantabile」と指示が為されています。

しかし、この指示を忠実に守って演奏するのはそれほど容易くはないようです。

それは、その優美さを実現するためにはフレージングの豊かさが必要であり、それは音符の数が少ないからといって弾きとばしてしまえば、さらには自分勝手な思い入れだけで演奏したのでは台無しになってしまうからです。

ここに聞ける悲壮感は後期の作品における、心の奥底を揺さぶるような性質のものではありません。

長い人生を生きたものが苦さと諦観の彼方に吐き出す悲しみではなく、それはあくまでも若者が持つところの悲壮感です。

しかしながら、後期のベートーベンの作品は後期のベートーベンにしか書けなかったように、この作品もまた若きベートーベンにしか書けなかった作品です。ここにあるのは疑いもなく「青春」というものがもつメランコリーであり、それ故に、年を重ねた人間にはかけない音楽です。

また、ローゼン先生の言によれば、出版社はベートーベンの「アクセント」と「スタカート」の指示を正確に読み取って区別する注意力を最後まで保持できなかったようです。

そして、このソナタの自筆譜が既に失われているために、出版譜に含まれている様々な不都合の訂正は演奏家の義務と言うことになります。それは、どれほど新しい版の楽譜が出版されたとしても、自筆譜が失われている以上は、それを頭から無批判に受け入れることは許されないのです。

なお、最後のアレグロ楽章は主調であるハ短調で書かれているのですが、それもまた中期以降の悲劇性をもつことはなく、どちらかといえば長調の雰囲気が濃厚です。

このソナタがいかに初期ソナタにおける一つの到達点であったとしても、ベートーベンは未だロンド形式に壮大さを与えるところまでには至っていないのです。

- 第1楽章:クラーヴェ - アレグロ・ディ・モルト・エ・コン・ブリオ ハ短調 (ソナタ形式)

- 第2楽章:アダージョ・カンタービレ 変イ長調 (3部形式)

- 第3楽章:アレグロ ハ短調 (ロンド形式)

やはりフランソハはフランソワ

この一連のベートーベンのソナタを聞いたときには、流石に驚かされました。いかにフランソワといえども、相手がベートーベンと言うことであればもう少し謙虚になるだろうと思ったのですが、やはりフランソハはフランソワです。どうやら、フランソワというピアニストとは、作品と己の感性が近しいときはその作品の本質に迫るような演奏を展開するのですが、作品と己の感性との間に不整合な部分を感じると、作品は置き去りにして己の感性でひた走ってしまう人だったようです。

おそらく、前者の好例がラヴェルやプロコフィエフである事は誰にも異論はないでしょう。しかし、それでも良く聞いてみると、あの膨大な音符に彩られた作品であるにもかかわらず、一つ一つのフレーズに彼ならではの独特なニュアンスを付与している事に気づきます。しかし、その主情性は作品の方向性とベクトルが一致しているがために、極めて自然に演奏してるように聞こえます。

それに対して、ここでのベートーベンは後者の典型であり、この古典派という枠の中におさまろうとする音楽のベクトルに対してフランソワの感性は異議を唱え続けています。しかし、大部分のピアニストは本音の部分では不整合な思いを抱いたとしても、ベートーベンという存在の大きさ故にその規矩の中におさまるように演奏してしまうものです。

しかし、フランソワはそう言う不誠実な態度は取りません。彼は、どこまでもフランソワであることを貫き通します。

それ故に、これはベートーベンの楽譜を借用したフランソワの音楽になっています。いや、考えてみれば、彼のラヴェルやプロコフィエフであっても、本質的にはそれもまたフランソワの音楽になっているのです。

そう言えば、彼はマルグリット・ロンの最後の弟子になるのですが、ロンが「彼の好きじゃない曲はびっくりするほど練習をせずにレッスンに来た」と嘆かせるほどの我が儘なガキだったそうです。そして、コンサートにおいてもやる気のあるときと亡いときの落差が激しく、そのむらっ気故に評価のわれる人でもありました。

とは言え、今のような時代にあっては絶対に聞くことのできないベートーベンであることは事実です。その意味でも以下の3曲の録音が残ったことは幸いでした。

- ピアノ・ソナタ第8番 ハ短調, Op.13「悲愴」:1963年4月12日録音

- ピアノ・ソナタ第14番 嬰ハ短調, Op.27-2「月光」1963年4月29日~30日録音

- ピアノ・ソナタ第23番 ヘ短調, Op.57「情熱」1963年2月19日,26日,3月8日&4月8日録音

おそらく、今の時代にこんなベートーベンを演奏したら小さなコンクールの一次予選も通過できないでしょう。

誰も彼もが利口になるのはいいことなのかどうか、この不遜きわまるベートーベンを聞きながら思いをめぐらせるのでした。

<追記>

フランソワがブラームスを演奏すると吐き気がすると言った話は知っていたのですが、ベートーベンもまたはっきりと「嫌い」だと公言していたことを最近知りました。

なるほど、不遜きわまるベートーベンになるのは当然ですし、よくぞ3曲も録音しようという気になってくれたものだと感謝せざるを得ません。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-25]

ハイドン:弦楽四重奏曲第60番 イ長調 Op.55, No.1, Hob.3:60(Haydn:String Quartet No.60 in A Major, Op.55, No.1, Hob.3:60)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)