Home|ドラティ(Antal Dorati)|チャイコフスキー:組曲第3番 ト長調, Op.55

チャイコフスキー:組曲第3番 ト長調, Op.55

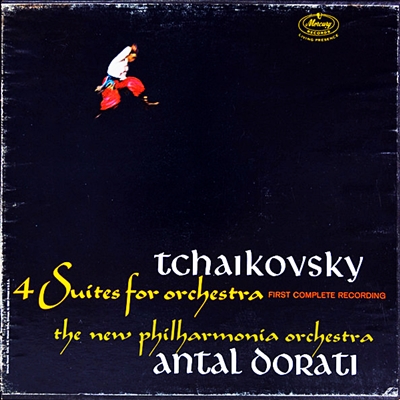

アンタル・ドラティ指揮 ニュー・フィルハーモニア管弦楽団 1966年8月16日~21日録音

Tchikovsky:Suite No.3 in G major, Op.55 [1.Elegie. Andantino molto cantabile]

Tchikovsky:Suite No.3 in G major, Op.55 [2.Valse melancolique. Allegro moderato]

Tchikovsky:Suite No.3 in G major, Op.55 [3.Scherzo. Presto]

Tchikovsky:Suite No.3 in G major, Op.55 [4.Tema con variazioni. Andante con moto]

スランプの時期に書かれたバロック風の組曲

チャイコフスキーの多楽章からなる管弦楽曲と言えば以下の通りです。

- 組曲第1番:1879年

- 弦楽セレナード:1880年

- 組曲第2番:1883年

- 組曲第3番:1884年

- マンフレッド交響曲:1885年

- 組曲第4番:1887年

そして、1888年に第5交響曲が生み出されることになります。

この10年の間には単楽章の「イタリア奇想曲」や幻想的序曲「ロミオとジュリエット」なども創作されていますから、まさに「非交響曲」の時代だったといえます。

何故そんなことになったのかはいろいろと言われています。

まずは、不幸な結婚による精神的なダメージ説。

さらには、第4番の交響曲や歌劇「エウゲニ・オネーギン」(1878年)、さらにはヴァイオリン協奏曲(1878年)などの中期の傑作を生み出してしまって空っぽになったというスランプ説などです。

おそらくは、己のもてるものをすべて出し切ってしまって、次のステップにうつるためにはそれだけの充電期間が必要だったのでしょう。打ち出の小槌ではないのですから、振れば次々に右肩上がりで傑作が生み出されるわけではないのです。

ところが、その充電期間をのんびりと過ごすことができないのがチャイコフスキーという人なのです。

オペラと交響曲はチャイコフスキーの二本柱ですが、オペラの方は台本があるのでまだ仕事はやりやすかったようで、このスランプ期においても「オルレアンの少女」や「マゼッパ」など4つの作品を完成させています。

しかし、交響曲となると台本のようなよりどころがないために簡単には取り組めなかったようです。

しかし、頭は使わなければ錆びつきますから、次のステップにそなえてのトレーニングとして標題音楽としての管弦楽には取り組んでいました。

それでも、このトレーニングは結構厳しかったようで、第2組曲に取り組んでいるときに弟のモデストへこんな手紙を送っていますから、このスランプは深刻なものだったようです。

「霊感が湧いてこない。毎日のように何か書いてみてはいるのだが、その後から失望しているといった有様。創作の泉が涸れたのではないかと、その心配の方が深刻だ。」

確かに、この4曲からなる組曲はそれほど面白いものではありません。

例えば、第3番組曲などは当初は交響曲に仕立て上げようと試みたもののあえなく挫折し、結果として交響曲でもなければ組曲もと決めかねるような不思議な作品になってしまっています。

しかし、と言うべきか、それ故に、と言うべきか、チャイコフスキーという作曲家の全体像を知る上では興味深い作品群であることは事実です。

組曲第3番 ト長調, Op.55

この作品はいよいよスランプ期を脱して交響曲を構想しはじめた頃にかかれた作品です。

実際、チャイコフスキーはタネーエフへに対して「私は交響曲を書いたつもりであるが、表題は重要ではないのだ」と書き送っているほどです。しかしながら、結果的には交響曲とも組曲とも言い難い雰囲気になってきたので、最終的には交響曲は諦めて、新たにこのスタイルで落ちつくことになった作品です。

残された資料によると、問題は第1曲にあって、それは当初は「コントラスト」と題されていたようなのですが、それがどうしても交響曲の第1楽章としては上手くいかず、最終的にはそれは破棄され「エレジー」となったのでした。

ただし、最終曲が「主題と変奏」になるのはチャイコフスキーの得意技で、この組曲の最終曲は交響曲のフィナーレにもなりうるほどに雄大で、長大な音楽になっています。

「交響曲とするには突出しすぎている。同時に一方では組曲としての一貫性は気ままな寄せ集めであった第2組曲から大きく進歩している」と語っている評論家もいます。

まさにスランプを脱すまでにもう一歩という時期の作品です。

- 第1曲:「エレジー」

- 第2曲:「憂鬱なワルツ」

- 第3曲:「スケルツォ」

- 第4曲:「主題と変奏」

よくぞ4曲まとめて録音してくれた

チャイコフスキーの組曲を4曲まとめて録音していたというのは、さすがは録音活動に極めて熱心であったドラティならではのお仕事でしょう。この組曲は、規模的には交響曲に匹敵するほどのボリュームがあります。実際、この録音の初リリースもLP2枚組みでした。もちろん、この作品がそれなりにメジャーな作品ならば何の問題もないでしょうが、残念ながら第4番の「モーツァルティアーナ」には多少の知名度はあるものの、それ以外の3曲はチャイコフスキーの作品の中でもかなりマイナーな部類に属すると言ってもそれほど誤りではないでしょう。

つまりは、録音を行うレーベルにとってもリスクは高いでしょうし、演奏する方にとってもこういうマイナー作品は苦労が伴います。それでも、思い切ってこういう録音を敢行したのはドラティの強い熱意があったからでしょう。

ちなみに言い添えておきますと、この録音は「Mercury」によるものとなっているのですが、この66年の時にはすでに「Philips」の傘下に入っていました。「Philips」は「Mercury」を参加に入れるとコスト・パフォーマンスを優先する姿勢に転換するのですが、そういう姿勢に反感を持ったエンジニアが去っていきました。(追い出されました・・・かな^^;)

ですから、この録音は表看板は「Mercury」であっても、残念ながら往年の凄みのある優秀録音ではありません。

しかし、そう言うコスト最優先の「Philips」において、よくぞこのようなマイナー作品の全曲録音を成し遂げたものだと思い、あらためてドラティの粘り強さを垣間見たような気がします。おそらく、そう言う人でなければハイドンの交響曲の全曲録音などと言う大仕事は成し遂げられなかったのでしょう。

なお、演奏に関しては、いつものドラティのごとく「楷書」に徹しています。ただし、その「楷書」というのはただきちんとしていると言うだけでなく、音楽が要求する要素を過不足なく表現しきっていると言うことです。

ですから、ただただひたすら楽譜に対して忠実なだけではなく、その楽譜が求めている緩急やメリハリ、さらには滑稽さや憂愁なおもむきなどが完璧なオーケストラ・コントロールによって実現しているのです。

ただし、そう言う「楷書」的な演奏ならば、ドラティにとっては相性も良くつながりも深かったオケがロンドン交響楽団あたりの方がよかったのになどと思うのですが、そのあたりは「Philips」のコスト優先に押しきられたと言えば邪推がすぎるでしょうか。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2023-01-30:コタロー

- この曲の特徴としては、終曲に大規模な変奏曲を置いた点が挙げられます。これを聴いていると、楽想が少し弱いながらも、チャイコフスキーの音楽がそれなりのまとまりを見せつつあることを感じました。それとともに同じチャイコフスキーの「ロココの主題による変奏曲」を連想させます(この曲、ロストロポーヴィチがカラヤン:ベルリンフィルと協演したものがありますが、まだパブリックドメインにはなっていないと思われます)。

また、「第3曲:スケルツォ」の軽妙さも聴きものです。この曲だけ独立させてコンサートのアンコール曲として演奏したら気が利いていて面白いのではないかと思いました。

さて、ドラティの今回のシリーズもいよいよ「モーツァルティアーナ」を残すだけとなりました。この曲、このサイトですでにケンペン指揮の演奏がアップされているようなので、それと比較試聴できるのが興味深いですね。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)