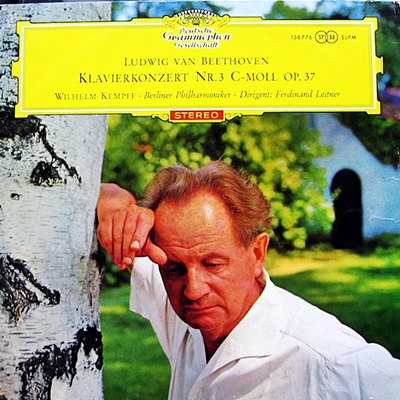

Home|ケンプ(Wilhelm Kempff)|ベートーベン:ピアノ協奏曲第3番 ハ短調, Op.37

ベートーベン:ピアノ協奏曲第3番 ハ短調, Op.37

(P)ヴィルヘルム・ケンプ:フェルディナント・ライトナー指揮 ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 1961年7月録音

Beethoven:Piano Concerto No.3 in C minor, Op.37 [1.Allegro con brio]

Beethoven:Piano Concerto No.3 in C minor, Op.37 [2.Largo]

Beethoven:Piano Concerto No.3 in C minor, Op.37 [3.Rondo. Allegro - Presto]

悲愴でもあり情熱的でもあるコンチェルト

偉大な作曲家にはこのような人を驚かすようなエピソードが多くて、その少ない部分が後世の人の作り話であることが多いのですが、この第3番のピアノ協奏曲に関するエピソードはどうやら事実だったようです。

つまりは、この作品に関して言えば、ベートーベン自身も満足のいかない部分がいつまでも残り続けて、それ故に最後の「完成形」がなかなか得られなかったのでしょう。

この作品は残された資料から判断すると1797年頃から手を着けられて、1800年にはほぼ完成を見ていたようです。

ところが、気に入らない部分があったのか何度も手直しがされて、とうとう初演の時に至っても完成を見なかったためにその様なことになってしまったらしいのです。

結局は、翌年に彼の弟子に当たるリースなる人物がウィーンでピアニストとしてデビューすることになり、そのデビューコンサートのプログラムにこの協奏曲を選んだために、他人にも分かるように譜面を完成させなければいけなくなって、ようやくにして仕上がることになりました。

ヒラーは手紙の中で「ピアノのパート譜は完全に仕上がっていなかったので、ベートーベンが自分のためにはっきりと分かるように書いてくれた」とうれしそうに記していたそうです。

そんなこんなで、随分な回り道をして仕上がったコンチェルトですが、完成してみると、これは実にもう堂々たるベートーベンならではのダイナミックでかつパセティックな音楽となっています。

過去の2作に比べれば、オーケストラははるかに雄弁であり、ピアノもスケールが大きく、そして微妙なニュアンスにも富んだものとなっています。

ただし、作品全体の構成は伝統的なスタイルを維持していますから1番や2番の流れを引き継いだものとなっています。

ところが内容的には4番や5番に近いものをもっています。

そう言う意味において、この3番のコンチェルトは過渡期の作品であり、ベートーベンが最もベートーベンらしい作品を書いた中期の「傑作の森」の入り口にたたずむ作品だと言えるかもしれません。

この上もなく軽やかな(軽い?)ベートーベン

ソリストにはコンプリートする人としない人に別れるみたいな事を書いたことがあります。その二分法を適用すればケンプは典型的な「コンプリートする人」に分類されます。しかし、そのコンプリートの仕方は一般的なコンプリートする人と較べれば随分と様子が異なっています。それは、誤解を恐れずに言えば、例えば世界で初めてベートーベンのピア・ソナタの全曲録音青したシュナーベルが「死ぬような思いをした」と吐露したような悲壮感がほとんど感じられないのです。

その事は、ほとんどの人がそれなりの時間をかけてコンプリートを完成させているのに対して、ケンプの場合は一気呵成に全曲録音をしているのです。

実際、ここで紹介しているベートーベンのピアノ協奏曲にしても1961年の6月から7月にかけて一気に録音を仕上げています。

ベートーベンのピアノ協奏曲の全曲録音ともなれば、普通はそれなりの意気込みというか気負いというか、そう言うものが漂うのが普通です。しかし、ケンプのこの全曲録音にはそう言う気負いのようなものは微塵も感じられません。

それどころか、どこにも力の入っていない、この上もない自然体で演奏に臨んでいます。結果として生み出される音楽は良く言えばかるみに溢れたベートーベンであり、悪く言えばあまりにも重量感に欠けた「軽いベートーベン」になっているのです。おそらく、ケンプ以外でこんなベートーベンを録音として世に出せる覚悟のあるピアニストはいないでしょう。

何度も繰り返して恐縮なのですが、ケンプは風に鳴る「エオリアンハープ」です。その風と「エオリアンハープ」は絶妙な調和を見いだしたときにはこの上もなく美しい世界を生み出します。そして、そう言う美しい瞬間はこの録音の中にいくつも見いだすことが出来ます。

しかし、それでも全体としてみれば、この演奏はあまりにも軽すぎて、そこに不満を感じる人がいても不思議ではありません。それよりも、オケの伴奏がそう言うケンプの軽やかさにピッタリと寄りそっていなければとても聞けたものでないことは容易に想像がつきます。

ですから、これはケンプだけでなく指揮を務めたフェルディナント・ライトナーとの合作と言ってもいいほどの演奏です。

協奏曲の魅力と言えばソリストとオケとの切った貼ったの勝負にあることも事実であり、事実そう言う文脈の中で多くの名演が生まれてきました。しかし、ここにあるのはそう言う切った貼ったの世界ではなくて、それとは真逆の方にあるソリストとオケとの完璧な調和の中で生み出される世界なのです。

そう言うことで、ケンプも凄いのですが、あらためてフェルディナント・ライトナーという指揮者の名人的な職人芸にも拍手を送りたいのです。

それから、最後に付け加えておきたいのは、この音源は中古レコードなのですが、盤面の状態があまりよろしくなくてかなりパチパチノイズが混ざります。さてどうしたものかと思ったのですが、賛否両論があっても、それなりに興味深い録音なので敢えてアップすることにしました。そのあたりの音質に関してはご容赦ください。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)