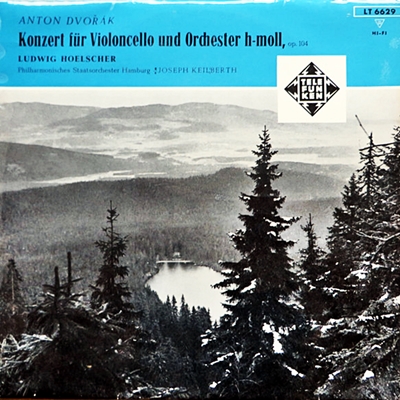

Home|ルートヴィヒ・ヘルシャー(Ludwig Hoelscher)|ドヴォルザーク:チェロ協奏曲 ロ短調, Op.104

ドヴォルザーク:チェロ協奏曲 ロ短調, Op.104

(Cell)ルートヴィヒ・ヘルシャー:ヨーゼフ・カイルベルト指揮 ハンブルク国立歌劇場管弦楽団 1958年録音

Dvorak:Cello Concerto in B Minor, Op.104 ; B.191 [1.Adagio]

Dvorak:Cello Concerto in B Minor, Op.104 ; B.191 [2.Adagio ma non troppo]

Dvorak:Cello Concerto in B Minor, Op.104 ; B.191 [3.Finale. Allegro moderato]

アメリカとボヘミヤという異なった血が混じり合って生まれた史上類をみない美人

その事に関しては、芥川也寸志が「史上類をみない混血美人」という言葉を贈っているのですが、まさに言い得て妙です。

そして、もう一つ指摘しておく必要があるのは、そう言うアメリカ的要素やボヘミヤ的要素はあくまでも「要素」であり、それらの民謡の旋律をそのまま使うというようなことは決してしていない事です。

この作品の主題がネイティブ・アメリカンズや南部の黒人の歌謡から採られたという俗説が早い時期から囁かれていたのですが、その事はドヴォルザーク自身が友人のオスカール・ネダブルに宛てた手紙の中で明確に否定しています。そしてし、そう言う民謡の旋律をそのまま拝借しなくても、この作品にはアメリカ民謡が持つ哀愁とボヘミヤ民謡が持つスラブ的な情熱が息づいているのです。

それから、もう一つ指摘しておかなければいけないのは、それまでは頑なに2管編成を守ってきたドヴォルザークが、この作品においては控えめながらもチューバなどの低音を補強する金管楽器を追加していることです。

その事によって、この協奏曲には今までにない柔らかくて充実したハーモニーを生み出すことに成功しているのです。

- 第1楽章[1.Adagio]

ヴァイオリン協奏曲ではかなり自由なスタイルをとっていたのですが、ここでは厳格なソナタ形式を採用しています。

序奏はなく、冒頭からクラリネットがつぶやくように第1主題を奏します。やがて、ホルンが美しい第2主題を呈示し力を強めた音楽が次第にディミヌエンドすると、独奏チェロが朗々と登場してきます。

その後、このチェロが第1主題をカデンツァ風に展開したり、第2主題を奏したり、さらにはアルペッジョになったりと多彩な姿で音楽を発展させていきます。

さらに展開部にはいると、今度は2倍に伸ばされた第1主題を全く異なった表情で歌い、それをカデンツァ風に展開していきます。

再現部では第2主題が再現されるのですが、独奏チェロもそれをすぐに引き継ぎます。やがて第1主題が総奏で力強くあらわれると独奏チェロはそれを発展させた、短いコーダで音楽は閉じられます。 - 第2楽章[2.Adagio ma non troppo]

メロディーメーカーとしてのドヴォルザークの資質と歌う楽器としてのチェロの特質が見事に結びついた美しい緩徐楽章です。オーボエとファゴットが牧歌的な旋律(第1主題)を歌い出すと、それをクラリネット、そして独奏チェロが引き継いでいきます。

中間部では一転してティンパニーを伴う激しい楽想になるのですが、独奏チェロはすぐにほの暗い第2主題を歌い出します。この主題はドヴォルザーク自身の歌曲「一人にして op.82-1 (B.157-1)」によるものです。

やがて3本のホルンが第1主題を再現すると第3部に入り、独奏チェロがカデンツァ風に主題を変奏して、短いコーダは消えるように静かに終わります。 - 第3楽章[3.Finale. Allegro moderato]

自由なロンド形式で書かれていて、黒人霊歌の旋律とボヘミヤの民族舞曲のリズムが巧みに用いられています。

低弦楽器の保持音の上でホルンから始まって様々な楽器によってロンド主題が受け継がれていくのですが、それを独奏チェロが完全な形で力強く奏することで登場します。

やがて、ややテンポを遅めたまどろむような主題や、モデラートによる民謡風の主題などがロンド形式に従って登場します。

そして、最後に第1主題が心暖まる回想という風情で思い出されるのですが、そこからティンパニーのトレモロによって急激に速度と音量を増して全曲が閉じられます。

最終楽章にはいるとあっと驚かされる

「ルートヴィヒ・ヘルシャー」というチェリストは、これまた私の視野には全く入っていない演奏家でした。しかし、調べてみれば戦時下のドイツでベルリン・フィルの首席奏者をつとめてフルトヴェングラーを支えた存在でもあったようです。また、ソリストとしてのデビューもまた1936年のフルトヴェングラー指揮によるベルリン・フィルとの演奏会だったそうですから、フルトヴェングラーとの縁は非常に深かったと言えます。

ただし、いささか困ってしまうのは、1937年にナチスに入党し、ベルリン高等音楽院のチェロ科教授に就任したという過去を持つことです。確かに、極度の録音嫌いだったことも事実なのでしょうが、その過去の経歴が彼の録音歴に影を落とした事は否めないでしょう。ドイツのチェロの演奏伝統を伝える演奏家と称されるわりには、あまりにも残された録音は少ないのです。

ですから、日本国内でも彼の録音がレコード店の店頭に並ぶことは非常に少なかったようです。

しかし、彼は1953年に初来日して以降幾度か来日し、演奏活動だけでなく東京藝術大学での教育活動を行っているのです。ですから、日本との縁は深いのですから、知る人ぞ知る存在でもあったようです。

そんな彼の録音の中で最もよく知られているのはこのドヴォルザークの協奏曲です。これはLP時代から何度も発売されているので、古いクラシック音楽ファンならばそれを通して記憶に残っているかもしれません。

まず聞き始めて真っ先に気づくのは、ヨーゼフ・カイルベルト指揮によるハンブルク国立歌劇場管弦楽団の素晴らしさです。何とも言えず音楽の構えが大きく伴奏の粋を完全にこえています。さすがはカイルベルト!と言いたくなります。

ところが、それに反して長い前奏の後に入ってくるチェロの独奏が非常に控えめに聞こえてしまうのです。これは、オケとの対比によるものかもしれませんが、ロストロポーヴィッチに代表されるような剛毅な雰囲気とは全く異なったチェロです。もしかしたら、これがドイツの伝統的なチェロ演奏なのかと思いながらも、なんだか物足りない感じがするな、等と思いつつ聞き続けていました。

ところが、最終楽章にはいるとあっと驚かされます。

ネタバレになるのであまり詳しくは書かないのですが、これは「主観性」などと言うレベルをはるかに超えたとんでもない演奏です。細かい表情づけをあちこちに施しているだけでなく、あれっ、ここってこんなソロだったかな等とクエスチョンマークがつきまくる部分が次々と登場します。

ドヴォルザークの協奏曲って、幾つかのヴァージョンがあったのかななど言うあり得ない妄想さえもが浮かんできます。

まあ、原典尊重派からすればあり得ない演奏でしょうが、聞いて面白ければそれでいいという人には興味深い一枚かもしれません。でも、最初に聞いてはいけない録音であることは言い添えておきましょう。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)