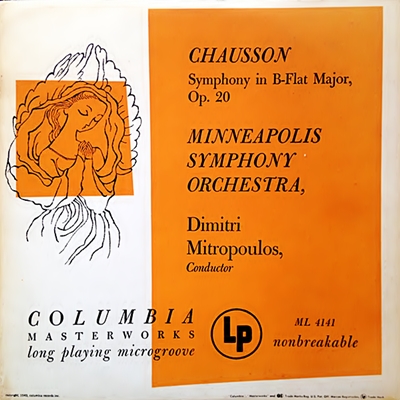

Home|ミトロプーロス(Dimitris Mitropoulos)|ショーソン:交響曲 変ロ長調, Op.20

ショーソン:交響曲 変ロ長調, Op.20

ディミトリ・ミトロプーロス指揮 ミネアポリス交響楽団 1946年3月9日録音

Chausson:Symphony in B-flat major, Op.20 [1.Lent - Allegro vivo]

Chausson:Symphony in B-flat major, Op.20 [2.Tres lent]

Chausson:Symphony in B-flat major, Op.20 [3.Anime]

上品な叙情性に溢れた音楽

そして、その「フランキスト」の中で最も重要な存在がエルネスト・ショーソンです。

師であるフランクが、その晩年に狙いすましたように各ジャンルで1曲ずつきわめて完成度の高い作品をリリースしたように、ショーソンもまた寡作な作曲家でした。

ショーソンと言えばまず思い浮かぶのが「詩曲」なのですが、それ以外の作品となると大部分が「歌曲」ですから、フランスでも基本的に「歌の人」と評価されているようです。彼のトレードマークである「詩曲」のように管弦楽を使った作品は非常に少なくて、管弦楽伴奏の歌曲集を含めても5曲にも満たないはずです。

そんなショーソンが、1989年から1890年にかけて「交響曲」を生み出しました。彼の創作活動をを概観してみれば、これは実に持って画期的なことだと言えます。

その背景には、サン=サーンスの「交響曲第3番ハ短調(オルガン付き)」やフランクの「交響曲ニ短調」が生み出され、さらには同じフランキスト仲間であるダンディも「フランス山人の歌による交響曲」を発表するという、フランスにおける交響曲の高揚という流れがあったようです。

師であるフランクの交響曲と同様に3楽章構成であり、さらにはフランクのトレードマークともいうべき「循環形式」が採用されています。ただし、その循環形式は冒頭の導入部が最後のエンディングで思い出のように繰り返される程度ですから、かなり控えめな使われ方ではあります。また、第1楽章のトランペットが演奏する印象的なメロディも最終楽章でよみがえるのですが、どちらにしても師の交響曲と較べれば控えめであることは間違いありません。

そして、ショーソンも交響曲でもっとも印象的なのはそう言う場面ではなくて、中間部の第2楽章の叙情性です。

ショーソンの叙情は「詩曲」でもそうだったように、甘さゼロのキリッとした上品さが持ち味なのですが、ここではさらに磨きのかかった上品さによって貫かれています。

なお、この作品は1891年にショーソン自身の指揮で行われてまずまずの成功をおさめるのですが、評価が決定的になったのはニキッシュが1897年にベルリンフィルで取り上げて大成功を収めたことによります。しかし、最近はあまり光の当たることの少ない作品になっているのですが、実際に聞いてみれば十分すぎるほどに魅力的な音楽であることはすぐに気づくはずです。

もう少し取り上げられてもいい交響曲です。

オケの力をフルに発揮させる聞かせ上手

ミトロプーロスの録音をほとんど取り上げていないことに気づきました。何とはなく聞かず嫌いみたいなところがあったようです。ギリシャ正教の司祭の家系で育った環境や、信じがたいほどの記憶力に恵まれていた数多くのエピソードは彼にある種の神秘性を与えました。さらに、ピアニストがお手上げになって逃げ出したプロコフィエフの3番を、急遽ピアノと指揮を同時に引き受けて演奏したとか(今で言うところの弾き振り)、様々な超人的なエピソードに包まれた人物なのですが、それが結果として私から遠ざけていたようです。

なんだか、人間離れしたイメージを勝手につくり出してしまったようです。

また、市場に出回っているのがアメリカ時代の古い録音が多かったことも遠ざかる要因だったかもしれません。

しかし、いつまでも食わず嫌いではいけないだろうと言うことで、彼の録音をポツポツと聞き始めました。

聞いてみて、あらためて驚いたのは神秘的なイメージどころか驚くほどの「エンターテイメント性」に溢れていたことです。最初に聞いたときに、こんな簡単なことに何故気づかなかったのでしょうか。

彼の演奏を一言で言えば、驚くほどに聞かせ上手なのです。そして、それがショーソンやボロディン等という今でもかなりマイナーな部類に入る交響曲でも、歌わせるべきところは美しく歌わせ、盛りあげるべきところでは圧倒的な響きで聞き手を慶ばせます。

これが、メンデルスゾーンやシューマン等のそれなりにメジャーな作品になると比較対象が増えるので、ミトロプーロスの聞かせ上手な側面がはっきりと見えてきます。

聞くところによると、彼はオケに対して常に寛容であり、叱ると言うことをしなかったようです。

確かに、ミトロプーロスは聞かせ上手と言っても作品の構造はしっかりと把握していて、その大きな枠からはみ出すことは絶対にありません。彼のエンターテイメント性は確たる論拠に裏付けられています。

ですから、ミトロプーロスが求めるものはもっと上にあるかと思うのですが、それでもその大きな枠の中からはみ出さない限りは、時にははみ出してしまっていても「それでも仕方がないか」と受け入れている感じなのです。とにかく、オケに無理強いはしない指揮者だったようです。

そして、そう言う寛容な姿勢がオケのやる気と自発性がフルに発揮されて、結果として驚くほどのエンターテイメント性の高い音楽が出来上がっているようなのです。

アメリカを離れた晩年はヨーロッパに活動の場を移すのですが、そんなミトロプーロスがもっとも相性が良かったというのはウィーン・フィルでした。

こういう昔の録音を聞くと、さもありなんと納得した次第です。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)