Home|ルービンシュタイン(Arthur Rubinstein)|チャイコフスキー:ピアノ協奏曲第1番 変ロ短調, Op23

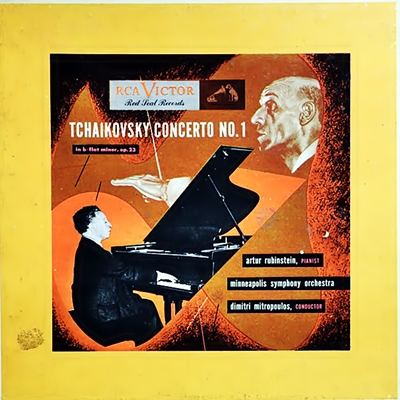

チャイコフスキー:ピアノ協奏曲第1番 変ロ短調, Op23

(P)アルトゥール・ルービンシュタイン:ディミトリ・ミトロプーロス指揮揮 ミネアポリス交響楽団 1946年11月16日録音

Tchaikovsky:Concerto for Piano and Orchestra No.1 in B-flat minor Op.23 [1.Andante non troppo e molto maestoso?Allegro con spirito]

Tchaikovsky:Concerto for Piano and Orchestra No.1 in B-flat minor Op.23 [2.Andantino semplice?Allegro vivace assai]

Tchaikovsky:Concerto for Piano and Orchestra No.1 in B-flat minor Op.23 [3.Allegro con fuoco]

ピアノ協奏曲の代名詞

おそらく、クラシック音楽などには全く興味のない人でもこの冒頭のメロディは知っているでしょう。普通の人が「ピアノ協奏曲」と聞いてイメージするのは、おそらくはこのチャイコフスキーかグリーグ、そしてベートーベンの皇帝あたりでしょうか。

それほどの有名曲でありながら、その生い立ちはよく知られているように不幸なものでした。

1874年、チャイコフスキーが自信を持って書き上げたこの作品をモスクワ音楽院初代校長であり、偉大なピアニストでもあったニコライ・ルービンシュタインに捧げようとしました。

ところがルービンシュタインは、「まったく無価値で、訂正不可能なほど拙劣な作品」と評価されてしまいます。深く尊敬していた先輩からの言葉だっただけに、この出来事はチャイコフスキーの心を深く傷つけました。

ヴァイオリン協奏曲と言い、このピアノ協奏曲と言い、実に不幸な作品です。

しかし、彼はこの作品をドイツの名指揮者ハンス・フォン・ビューローに捧げることを決心します。ビューローもこの曲を高く評価し、1875年10月にボストンで初演を行い大成功をおさめます。

この大成功の模様は電報ですぐさまチャイコフキーに伝えられ、それをきっかけとしてロシアでも急速に普及していきました。

第1楽章冒頭の長大な序奏部分が有名ですが、ロシア的叙情に溢れた第2楽章、激しい力感に溢れたロンド形式の第3楽章と聴き所満載の作品です。

迸る情熱を自由奔放にあふれ出している

ルービンシュタインは天才肌のピアニストでした。若くしてその能力を開花させあまり練習しなくてもそこそこには聴衆を満足させることの出来る能力を持っていました。そんなルービンシュタインに衝撃を与えたのがホロヴィッツの登場でした。時代が19世紀的なロマン主義から即物主義に移り変わる中で、ホロヴィッツのような抜群のテクニックに裏打ちされた演奏がもてはやされる時代になった事を思い知らせれたのです。

そして、その衝撃はルービンシュタインだけではなく、多くのピアニストが時代に取り残される危機感を持ちました。そして、彼らの多くはホロヴィッツのコンサートに通ったと言われています。つまりは、彼の演奏から時代が何を求めているかを盗み取ろうとしたのです。

当時、ホロヴィッツのコンサートは聴衆の半分がピアニストだと揶揄されました

そして、ルービンシュタインは結論として練習嫌いの遊び人ピアニストの道は捨てて、スペイン国境に近いフランスの山奥に隠遁し、毎日夜遅くまでピアノに向かう修行僧のような日々を送ることに決めました。

そして、その「学び直し」によって、彼は1970年代までトップ・ピアニストとして生き延びることが出来たのです。

これはよく知られた話です。

しかし、私が彼の録音を聞いていてつくづく感心するのはそのメンタルの強さです。おそらく、ホロヴィッツになくてルービンシュタインにあったのは何があっても自分を信じることが出来るメンタルの強さだったのでしょう。

彼は、お気に入りなのかどうかは分かりませんが、グリーグやラフマニノフ、チャイコフスキーの協奏曲を何度も繰り返して録音しています。グリーグなどは4回もスタジオ録音しているほどです。

おそらく、それはお気に入りであったのかもしれませんがレーベルからの要望もあったからでしょう。そして、レーベルからの要望があると言うことはそれだけ人気があったと言うことです。

ホロヴィッツの指はユートピアだと言われました。ヴァイオリンの世界ではハイフェッツのことを音のサーカスとよんだ人がいました。

それに並べて言えば、ルービンシュタインこそは天性のショーマンでした。

演奏会というものは音楽だけで成り立つものではありません。

おそらくは、その場に相応しい立ち居振る舞い、その場にいる聴衆が期待するような演奏をすること等など、多くのプラスαによって成り立つものです。そう言えば、高々と腕を上げてピアノに叩きつけるルービンシュタインの姿をまるでボクシングのチャンピオンのようだと評していたのは吉田秀和氏でした。

そして、その姿に聴衆は熱狂したのです。

そして、そう言う己の姿にルービンシュタインは亡くなるまで自信を持ち続けていたのです。

しかしながら、録音というのは残酷なもので、コンサートであれば音楽を彩ってくれるであろう様々な要素を遠慮会釈なしにはぎ取っていきます。

音楽を花にたとえれば、その花を飾っているまわりの要素が全てはぎ取られ、花そのものだけが残るのです。そして、コンサートでは美しい花だと思っていたものが実が萼(がく)だったと知らされるのです。

ですから、数多く録音した作品を聞き比べてみれば、明らかに演奏のクオリティは「SP盤>モノラル録音>ステレオ録音」という定式が成り立ちます。そして、後世に残った録音の数多くがステレオ録音盤だったことがルービンシュタインの不幸だったのかもしれませんが、そんな事を思い悩むほど彼のメンタルは弱くなかったのです。

彼にとって大事なのはコンサートで熱狂する聴衆であり、その聴衆の中に自分のミスタッチを発見しようなどと目を光らせる奴がいても、最後のブラボーがあればそれで彼は満足できたのです。

もしも、そのような図太さがあればホロヴィッツはもっと生きやすかったと思うのですが、逆に言えば、そんな図太さがあればホロヴィッツというピアニストは存在しなかったでしょう。

それだけに、こういう古い録音こそは大切にしなければいけません。

ここには確かなテクニックに裏打ちされた、絶頂期のルービンシュタインの音楽が刻み込まれています。

彼は後に「自分のピアノの音はすみずみまで聞き取れなければいけない」と述べてピアノを叩きまくり、結果として売り物にならない録音を残したこともあります。人間、どんなきれいな言葉で飾っても年をとれば衰えるものです。それでも彼はショー・ビジネスのチャンピオンであり続ける限り、いかなる批判も意に介さずレーベルにも何の文句も言わせなかったのです。

しかし、ステレオ録音期の演奏は結果としてあまりにも問題の多い演奏が増えていきました。

それだけに、こういう古い録音が大切なのです。

ここには確固たるテクニックに裏打ちされつつ、己の迸る情熱を自由奔放にあふれ出しているこの上もなく魅力的なルービンシュタインがいます。そして、オーケストラもまたそう言うルービンシュタインに煽られてただの伴奏でおさまる気配はありません。

チャイコフスキーの録音クオリティがほんの少しさえないのが残念ですが、グリーグとラフマニノフに関してはSP盤のクオリティがいかに優れていたかを思い知らせてくれます。

もしも、こういう録音を聞いたことなくしてルービンシュタインに疑問を呈する人がいれば、それはあまりにも視野が狭いと言わざるを得ません。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)