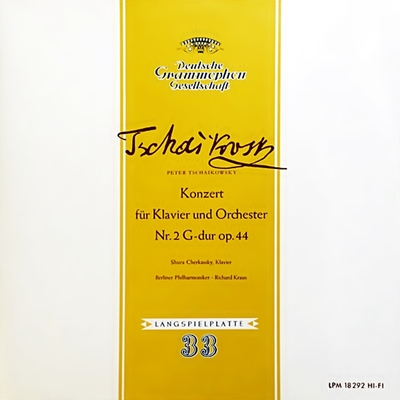

Home|チェルカスキー(Shura Cherkassky)|チャイコフスキー:ピアノ協奏曲第2番 ト長調, Op.44

チャイコフスキー:ピアノ協奏曲第2番 ト長調, Op.44

(P)シューラ・チェルカスキー:リヒャルト・クラウス指揮 ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 1955年録音

Tchaikovsky:Piano Concerto No.2 in G major, Op.44 [1.Allegro brillante e molto vivace]

Tchaikovsky:Piano Concerto No.2 in G major, Op.44 [2.Andante non troppo]

Tchaikovsky:Piano Concerto No.2 in G major, Op.44 [3.Allegro con fuoco]

影が薄い作品ですが一度は聞いてみましょう

ちなみに、単一楽章しか完成しなった第3番の協奏曲となると、ほとんど抹殺状態です。

しかしながら、演奏効果抜群で豊かな楽想に溢れた第1番の協奏曲と較べると、演奏する側からすれば「労多くして益少なし」の典型みたいな作品がこの第2番の協奏曲でしょう。聞き手にしてみても、コンサートのプログラムが「チャイコフスキー:ピアノ協奏曲第2番 ト長調, Op.44」と記されていれば、普通のクラシック音楽ファンならばあまり食指は動かないでしょう。

ですから、逆に言えば、演奏会でこれを取り上げるピアニストがいれば、それなりの覚悟を持って臨んでいるとも言えます。

この協奏曲はチャイコフスキーの不幸な結婚が破綻した後の放浪時代というか、スランプ時代というか、そう言う落ち込んだ時期に作曲されました。

その時期は弟にあてて「霊感が湧いてこない。毎日のように何か書いてみてはいるのだが、その後から失望しているといった有様。創作の泉が涸れたのではないかと、その心配の方が深刻だ。」と書き送るほどに苦しい時代だったようです。

しかし、それと同時にメック夫人にあてて「私は仕事なしでは生きられないことを、前よりも自覚するようになりました」と言うように、必死でもがいていた時代でもありました。

この時期のチャイコフスキーは民族色よりは古典的な様式を追求する作品が多くなった時期です。

そのために、この第2番の協奏曲もそう言う方向性を目指しながらも、結果としては1番の協奏曲の延長線上に存在することにとどまりました。それ上に、先行した第1番の協奏曲と較べてみれば残念ながら聞き劣りする部分があることは否定できません。

言葉をかえれば、それほどに第1番の完成度が高かったと言うことです。

また、この作品は第1楽章と第2楽章が非常に長いというのも演奏する側からすれば問題であり、実際、チャイコフスキーが自分で指揮したときもかなりカットして演奏したという話も伝わっています。

ですから、この作品を熱心に演奏したジロティなどは大胆にカットして演奏していて、チャイコフスキーにも出版にあたっては大幅な改訂を持ちかけています。

しかし、その提案にチャイコフスキーは最初は強く反対したようです。そして、やがてはその提案を受け入れる気になり改訂作業に入るのですが、それは思わぬ急逝によって未完に終わってしまいました。

結果としては、出版にあたってはジロティの意思が尊重され、チャイコフスキーの意図をはるかに超えた改訂が為されてしまいました。

おそらくその辺りの事情もこの作品の影を薄くしているのかも知れません。

また、第2楽章のヴァイオリンとチェロの掛け合いがあまりにも美しすぎて、独奏ピアノが後ろに引いてしまっているように聞こえるのもソリストには我慢できない一因でもあるようです。実際作品全体を見渡しても、ピアノの独奏がオケの中に埋没しているように聞こえる部分が多くて、大見得を切れる第1番と較べればソリストにとってはあまり気の進まない作品なのでしょう。

しかし、それは1番があまりにも出来がいいのが原因であって、並みの作曲家がにこの作品を書いていればそれなりに満足できる作品だと感じたでしょう。

そんなわけで、影が薄い作品ですが一度は聞いてみましょう。

己の信ずるままに表現

私がこのピアニストとこの作品を知ったのはN響の定期演奏会のテレビ中継でした。チェルカスキーはその演奏会でチャイコフスキーのコンチェルト(それも1番ではなくて2番の方!)を演奏し、さらにはアンコールで美しき青きドナウを演奏して聴衆の度肝を抜きました。

私はあの演奏会をぼんやりとテレビで見ていたのですが、やがて居住まいを正してソファに座り直し、やがて身じろぎも出来ずにテレビに釘付けとなり、最後はせめてアンコールだけでもとあの美しき青きドナウだけを録画しました。

それから、あのテープを何度見たことでしょう。(残念ながら、そのテープは度重なる引っ越しの中でどこかへ消えてしましました。)

そして、調べてみれば、彼は1988年からは毎年来日してはリサイタルを開いていて、一部では知る人ぞ知ると言う存在だったのですが、名人芸をひけらかすだけの内面空っぽのピアニストというのが通り相場で、バックハウスやケンプなどとは比ぶべくもないというのが一般的な評価でした。

彼に関しては「グランドマナー」と言うことがよく言われます。

「グランドマナー」とは元は絵画の世界で使われる表現で「威厳のあるスタイル」ということらしいです。

そして、それを具体的に言えば、以下の4つのモードが存在するとのことです。

- フリジアン(Phrygian):暴力的な場面に適応し、戦いを表現する。

- リディアン:悲劇を表現する。

- イオニアン:喜び、喜び、お祝いの場面。

- hypolidian:宗教的な場面。

これを音楽にあてはまれば、楽譜の中からその様なスタイルにあてはまる部分を感じとって、それを徹底的に表現しつくすと言うことになるのでしょうか。

確かに、こういうチャイコフスキーの第2番協奏曲のような作品を、楽譜通りに粛々と演奏してもなんの面白味もありません。

そうではなくて、その音楽の中から演奏者が感じとった悲劇や喜び、または戦いに向かう雄々しさや宗教的感情というあらゆる要素を、己の信ずるままに表現してこそ聞き手を満足させることが出来るのです。

ただし、そう言うことを実際の演奏会でやってのけるには並大抵ではない「勇気」が求められます。空振りすれば、ただの自己満足の阿保になってしまいます。

しかし、「不良老人」とも言われたチェルカスキーにしてみれば、己の感興の趣くままにその場その場の霊感に従って演奏しても、聴衆だけでなくバックのオーケストラも納得させてしまうことが出来たのです。

まさに希有なピアニストです。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2022-03-07:コタロー

- 私が所有するクラシック音楽に関する本の中に、「クラシック千夜一曲」(宮城谷昌光著、1999年:集英社新書)があります。この本は筆者が気に入ったクラシック音楽を十曲収めたものですが、そこにこの曲が含まれていて、この曲を大いに絶賛していたのです。

それ以来、私の心の中に是非とも「第2番」を聴きたいという願望が沸き上がってきました。

今回このサイトでこの曲がアップされましたことに御礼申し上げます。

実際この作品を聴いてみると、「第1番」に比べて、曲そのものは手堅くまとまってはいるのですが、全体に「華」が足りない感じがします。残念ながら、それが演奏の機会がめったにない大きな原因だと思います。

でも、得難い音楽体験ができたのですから、大いに満足です!

2025-05-09:憂鬱な生活が美しい

- チェルカスキーのチャイコ2番はテレビで見た 別にさ チェル氏にはピアノ弾くのに覚悟なんか要らない 1番だろうが2番だろうが一緒 彼にとっても

短調で書かれると内容があると勘違いする人が多いのさ 1番は短調だし出だしの楽想は相当良い しかししかし、何度も聞いたからあれでも良いと感じている部分がある

2番は普通だよ 形式的には協奏ソナタなっている

技術的には難しい 音量がある人でないと生きてこない曲だね チャイコフスキーコンクールでも弾く人出てきている ギレリス・マゼールの録音 演奏が良かった記憶がある 1番もギレリスが冴え切っているような気がしていた 音に魅力がある人だからね

チェルカスキーの演奏は、即興性が高いと言える 楽譜を大きくはみ出すことはないし形式感はある その会場の客層や場所などからその日受けるように弾く 落語家さんみたい

芸人 芸術家より低いというわけじゃない ピアノを弾いて旨いめしを食い、過ごしやすいホテルで寝泊まりをする 悪いことじゃないよ

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)