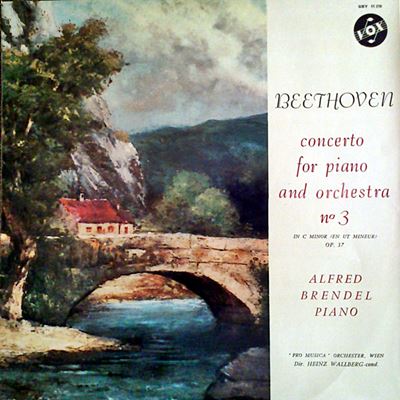

Home|ブレンデル(Alfred Brendel)|ベートーベン:ピアノ協奏曲第3番 ハ短調, Op.37

ベートーベン:ピアノ協奏曲第3番 ハ短調, Op.37

(P)アルフレッド・ブレンデル ハインツ・ワルベルク指揮 ウィーン交響楽団 1961年録音

Beethoven:Piano Concerto No.3 in C minor, Op.37 [1.Allegro con brio]

Beethoven:Piano Concerto No.3 in C minor, Op.37 [2.Largo]

Beethoven:Piano Concerto No.3 in C minor, Op.37 [3.Rondo. Allegro - Presto]

悲愴でもあり情熱的でもあるコンチェルト

偉大な作曲家にはこのような人を驚かすようなエピソードが多くて、その少ない部分が後世の人の作り話であることが多いのですが、この第3番のピアノ協奏曲に関するエピソードはどうやら事実だったようです。

つまりは、この作品に関して言えば、ベートーベン自身も満足のいかない部分がいつまでも残り続けて、それ故に最後の「完成形」がなかなか得られなかったのでしょう。

この作品は残された資料から判断すると1797年頃から手を着けられて、1800年にはほぼ完成を見ていたようです。

ところが、気に入らない部分があったのか何度も手直しがされて、とうとう初演の時に至っても完成を見なかったためにその様なことになってしまったらしいのです。

結局は、翌年に彼の弟子に当たるリースなる人物がウィーンでピアニストとしてデビューすることになり、そのデビューコンサートのプログラムにこの協奏曲を選んだために、他人にも分かるように譜面を完成させなければいけなくなって、ようやくにして仕上がることになりました。

ヒラーは手紙の中で「ピアノのパート譜は完全に仕上がっていなかったので、ベートーベンが自分のためにはっきりと分かるように書いてくれた」とうれしそうに記していたそうです。

そんなこんなで、随分な回り道をして仕上がったコンチェルトですが、完成してみると、これは実にもう堂々たるベートーベンならではのダイナミックでかつパセティックな音楽となっています。

過去の2作に比べれば、オーケストラははるかに雄弁であり、ピアノもスケールが大きく、そして微妙なニュアンスにも富んだものとなっています。

ただし、作品全体の構成は伝統的なスタイルを維持していますから1番や2番の流れを引き継いだものとなっています。

ところが内容的には4番や5番に近いものをもっています。

そう言う意味において、この3番のコンチェルトは過渡期の作品であり、ベートーベンが最もベートーベンらしい作品を書いた中期の「傑作の森」の入り口にたたずむ作品だと言えるかもしれません。

若きブレンデルのあふれるようなロマンティシズムが高い完成度で表白されている

ブレンデルの録音活動は「Philips」と強く結びついています。何しろ、同じレーベルで2度もベートーベンのピアノ・ソナタの全曲録音を行っているのですから。一度目は1970年~1977年にかけて、2度目は1992年~1996年にかけてです。

しかしなら、ブレンデルはそれ以前にアメリカの新興レーベルである「Vox」においてベートーベンのピアノ・ソナタを全曲録音していて、さらに、協奏曲やバガテル、変奏曲などもほぼ全て録音していました。つまりは、彼は「Vox」において、ベートーベンのピアノ音楽をほぼ全てコンプリートしていたのです。

ただし、ブレンデルと言えばどうしても「Philips」との録音がメインで、この「Vox」での録音は確か1970年代にコロンビアの「ダイヤモンド1000シリーズ」という廉価盤で世に出回った事があるようなのですが、あまり陽の目は見なかったようです。

誰が言った言葉かは忘れましたが、あるピアニストが、聞き手からは高い人気と評価を得ているがプロのピアニストからの評価が低い人物としてバックハウスとブレンデルの名前を挙げていました。

しかし、私はその評価を目にしたときには驚かされました。

確かに、バックハウスに関しては(とりわけ晩年のステレオ録音)ある程度理解できる部分があるのですが、ブレンデルに関しては何故にそう言う評価が出てくるのかはよく分かりませんでした。

それどころか、どの作品を聞いても良く考え抜かれた演奏であって、技術的にも申し分なく些細な隙も見いだせないようなブレンデルの演奏は専門家からは高く評価されているだろうと思っていたのです。そして、逆に私のような一般的な我が儘な聞き手からすれば、何をやってもソツはないものの平均的な演奏を突き破る驚きにかけたピアニストだと感じていたのです。ですから「聞き手からは高い人気と評価を得ているがプロのピアニストからの評価が低い」という評価に出会ったときには「ほんまかいな!」と驚いてしまったわけです。

つまりは、私の中では「聞き手からは高い人気と評価を得ているがプロのピアニストからの評価が低い人物」ではなくて、真逆の「プロのピアニストからは高い人気と評価を得ているが聞き手からの評価が低い人物」だと感じていたのです。

ちなみにソナタ全曲を紹介したときにはそのピアニストの名前は上のような書き方で敢えて言葉を濁していたのですが(^^;、ここでは記しておきましょう。

そのピアニストとは清水和音氏です。

ただし、彼のブレンデルに対する評価の是非は聞き手の方々にお任せしましょう。

しかし、そう言う私のブレンデルへの評価はこの「Vox」での録音を聞いてみて大きく変化しました。

その演奏は平均的でソツがないどころか、実に叙情性にあふれた聞き手の心の琴線に触れてくる演奏だったのです。その事はピアノ・ソナタの録音を聞いたときもに感じたのですが、この一連の協奏曲の録音ではより強く感じさせられました。

確かに、ブレンデルのソツのない演奏はデュナーミクの拡大によって今までは考えられなかったような「巨大さ」を追求したような作品では物足りなさがあるかもしれません。しかし、何気なく聞き流していた細部に「こんなにも美しい場面が散りばめられているんだ」という事に気づかせてくれる演奏であることに大きな価値を感じます。

そして、柔らかくデリケートなブレンデのピアノの響きはそう言う美しさを描き出すのにピッタリのものであり、さらに言えばそれが決して押しつげがましくならないのが実に謙虚です。

つまりは、若きブレンデルのあふれるようなロマンティシズムが高い完成度で表白されているのがこの「Vox」でのベートーベンの協奏曲の録音なのです。これは聞き手を十分に満足させる演奏であり、それはおそらくプロの人々をも感心させるものだと信じます。

ただし、一つだけ贅沢を言わせてもらえれば、ピアノを支える指揮者やオーケストラが全5曲でバラバラなのが実に残念です。

とりわけ、第5番のメータが実にもって残念です。

メータは1959年にはウィーン・フィルハーモニー管弦楽団やベルリン・フィルハーモニー管弦楽団を指揮して華々しいデビューを飾った期待の若手でした。ですから「Vox」にしてみれば期待をこめた起用だったのでしょうが、正直言っていささか残念な結果になっています。

途中から持ち直している感じはあるのですが、どこか「オレがオレが」みたいな押しつけがましさが拭いきれず、結果として威圧的でせっかちだと思わざるを得ないオケの運びになっているように思われるのです。

もちろん、それに対してブレンデルも食ってかかるようにピアノを響かせればよかったのかもしれませんが、ブレンデルの方はあくまでも繊細で柔和な音楽作りに徹しているようで、結果としていささか残念なことになっているのです。

そう言う意味では、全曲をハインツ・ワルベルク指揮のウィーン交響楽団で統一しておいて欲しかったです。ハインツ・ワルベルク等という指揮者は今となってはほとんど忘れ去られているのですが、こういう録音を聞かせてもらうと、若い頃から長きにわたってドイツ各地の歌劇場で叩き上げてきた熟練の技には何とも言えない安心感があります。

こういう何でもないように見えながらも手堅い指揮こそが繊細で柔和なブレンデルのピアノにはもっとも相応しいものだと思います。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2022-01-17:ワラビー

- ブレンデンルのベートヴェンのピアノ協奏曲のアップロードありがとうございます。第4番が気に入りました。清水和音氏のピアノは小生が関西に居た頃、多分1990年代に大阪のシンフォニーホールで聴いたことがありますが、平均的なソツのない演奏で、バックのオーケストラが控えめに演奏していて、ベートヴェンのパッションが伝わってこなかったと記憶しています。当時は中村紘子のベートヴェンのパッショナブルな演奏を気に入ってました。今は還暦を過ぎましたので、ダイナミクスだけでは物足りませんが。

2022-01-17:コタロー

- 1970年代初頭には、クラシック音楽の17センチLPが多く出回っていました。その中で、ワルベルク指揮によるメンデルスゾーンの「イタリア」を所有していた記憶があります。

それはさておき、私はベートーヴェンのピアノ協奏曲の第3番はどちらかというと苦手意識を持っていました。しかし、ここでのブレンデルとワルベルクの演奏は変な「力み」がなくて、楽しんで聴くことができました。

今回、ハインツ・ワルベルクという名前に懐かしさを感じて、思わず投稿してしまいました。

2022-01-18:HARIKYU

- ワルベルクさんは日本でN響を指揮する時は、ウィンナワルツとかオペラ序曲とかばかりを振らされていたので、当時常任のスイトナーさんとかマタチッチさんとは対極の「軽い」指揮者とでしか認識されなかったのが可哀想でしたね。(確か第九も一度も指揮していない。)

コンサートホールではワーグナーやブルックナーなんかも録音しているんですが・・・。

N響コンサートの番組でゲストの春風亭小朝が「いかにもひ弱そうで、(当時巷に多かった)オヤジ狩りに遭いそうな人ですね。」と言っていたのを記憶しています。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)