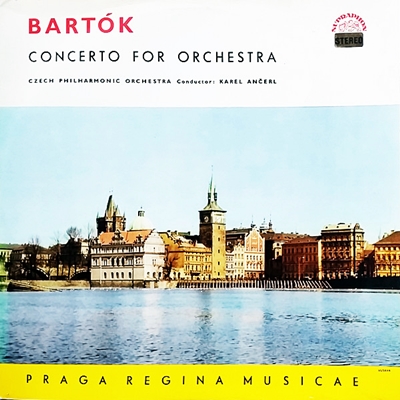

Home|アンチェル(Karel Ancerl)|バルトーク:管弦楽のための協奏曲, Sz.116

バルトーク:管弦楽のための協奏曲, Sz.116

カレル・アンチェル指揮:チェコ・フィルハーモニー管弦楽団 1963年3月録音

Bartok:Concerto for Orchestra Sz.116 [1.Introduzione]

Bartok:Concerto for Orchestra Sz.116 [2.Giuoco delle coppie]

Bartok:Concerto for Orchestra Sz.116 [3.Elegia]

Bartok:Concerto for Orchestra Sz.116 [4.Intermezzo interrotto]

Bartok:Concerto for Orchestra Sz.116 [5.Finale]

ハンガリーの大平原に沈む真っ赤な夕陽

それも、涙でにじんだ真っ赤な夕陽だと書いていたような気がします。

上手いことを言うものです。

音楽を言葉で語るというのは難しいものですが、このように、あまりにも上手く言い当てた言葉と出会うとうれしくなってしまいます。

そして、第4曲「中断された間奏曲」もラプソディックな雰囲気を漂わせながらも、同時に何とも言えない苦い遊びとなっています。

私はこの音楽にも同じような光景が目に浮かびます。

バルトークが亡命したアメリカはシェーンベルグに代表されるような無調の音楽がもてはやされているときで、民族主義的な彼の音楽は時代遅れの音楽と思われていました。

そのため、彼が手にした仕事は生きていくのも精一杯というもので、ヨーロッパ時代の彼の名声を知るものには信じがたいほどの冷遇で、その生活は貧窮を極めました。

そんなバルトークに援助の手をさしのべたのがボストン交響楽団の指揮者だったクーセヴィツキーでした。(その背景にはフリッツ・ライナーやメニューヒンもいました)

もちろんお金を援助するのでは、バルトークがそれを拒絶するのは明らかでしたから、作品を依頼するという形で援助の手をさしのべました。

そのおかげで、私たちは20世紀を代表するこの傑作「管弦楽のための協奏曲」を手にすることができました。

一般的にアメリカに亡命してから作曲されたバルトークの作品は、ヨーロッパ時代のものと比べればはっきりと一線を画しています。その変化を専門家の中には「後退」ととらえる人もいて、ヨーロッパ時代の作品を持ってバルトークの頂点と主張します。

確かにその気持ちは分からないではありませんが、私は分かりやすくて、人の心の琴線にまっすぐ触れてくるようなアメリカ時代の作品が大好きです。

また、その様な変化はアメリカへの亡命で一層はっきりしたものとなってはいますが、亡命直前に書かれた「弦楽四重奏曲第6番」や「弦楽のためのディヴェルティメント」なども、それ以前の作品と比べればある種の分かりやすさを感じます。

そして、聞こうとする意志と耳さえあれば、ロマン的な心情さえも十分に聞き取ることもできます。

亡命が一つのきっかけとなったことは確かでしょうが、その様な作品の変化は突然に訪れたものではなく、彼の作品の今までの延長線上にあるような気がするのですが、いかがなものでしょうか。

このコンビならではの純度の高い響が魅力

アンチェル&チェコ・フィルによるバルトーク作品の録音は数少ないと思うので、それほどメインのプログラムではなかったはずです。しかし、この「管弦楽のための協奏曲」は非常にユニークな演奏に仕上がっています。まず聞き始めてすぐに気づくのは、このコンビならではの純度の高い響きです。もちろん、こういう作品を取り上げるときはどの指揮者もオケの演奏精度の高さを誇示するのがふつうなのですが、こういう響きの純度にこだわる指揮者は殆どいません。セルにしてもショルティにしてもまずは合奏精度がありきで、その結果として響きの透明性は自然と確保されるというスタンスです。

しかし、このアンチェルによる「管弦楽のための協奏曲」は、何よりもチェコ・フィルとのコンビで作りだされる響きにこそ魅力があります。そして、その響きでもって、実に親しみやすく音楽を運んでいきます。

「管弦楽のための協奏曲」はバルトーク作品の中ではもっとも「聞きやすい」作品に分類されるとは思うのですが、それでも古典派やロマン派の音楽に慣れ親しんできた人にとってはやはり取っつきにくい音楽であることは否定できません。その意味では、バルトークのような20世紀らしい作品に初めて挑戦しようとする人にとってはお薦めの録音だと言えそうです。

しかし、それは逆から見れば、こういう作品に慣れ親しんできた人にとっては幾ばくかの不満を感じると言うことになります。

その不満を一言で言えば、バルトークの作品に込められているある種の「野蛮」さや「狂気」のようなものが見事に丸め込まれていると言うことで、さらに言えばその丸め込まれた部分をチェコ・フィルの温かい響きがコーティングまでしている感じです。

ただし、そのままで曲のフィナーレをむかえてはさすがにまずいと思ったのでしょう。

最終楽章のコーダにはいると一気に雰囲気が変わって大きく音楽を盛りあげて締めくくっています。なので、美点と不満を感じながらも、最後はバカボンのパパではないのですが「これでいいのだ!」という思いにしてくれます。

そして、セルやショルティみたいにガチガチな音楽でこういう作品を聞いてきたものにとっては、こういう選択肢も別にあるというのは貴重なのかもしれないと思ったりもします。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2022-06-29:コタロー

- 私が若い頃初めて聴いた20世紀の著名なクラシック音楽は、この作品だったのです。それはライナー指揮シカゴ交響楽団の廉価版でした。全曲を聴いてみて、創意にあふれた素晴らしい曲だと思いました。

ちなみにアンチェルの演奏は、まるで彼とその家族が戦時中に受けた酷い仕打ちを連想させます。それを念頭に置いて聴くと、何ともやるせない気持ちになりますね。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)