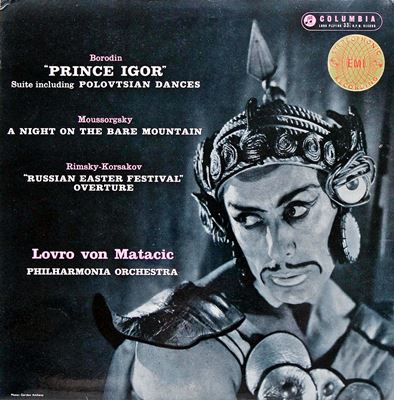

Home|マタチッチ(Lovro von Matacic)|リムスキー=コルサコフ:「ロシアの復活祭」序曲 Op.36

リムスキー=コルサコフ:「ロシアの復活祭」序曲 Op.36

ロヴロ・フォン・マタチッチ指揮 フィルハーモニア管弦楽団 1958年9月録音

Rimsky-Korsakov:Russian Easter Festival Overture, Op.36

祈りと華やかさが交錯する音楽

何故ならば、87年には「スペイン奇想曲」(Op.34)、その翌年には「シェヘラザード」(Op.35)、そして、序曲「ロシアの復活祭」(Op.36)が生み出されているのです。まさに、リムスキー=コルサコフを代表する素晴らしい管弦楽作品が立て続けに生み出された時期なのです。

もっとも、こういう賑やかな管弦楽曲を持ってリムスキー=コルサコフを代表させると、作曲家自身は不本意かもしれませんが、彼の真骨頂が「管弦楽法の大家」にあった事は事実ですから、まあ仕方のないところでしょう。

ただし、代表作と言っても、知名度という点では第1位「シェヘラザード」、第2位「スペイン奇想曲」、そして少し水は開けられながら第3位「ロシアの復活祭」となるでしょうから、認知度はいささか劣ると言わざるを得ません。

ただし、構成としては深い祈りに満ちた序奏部に三部構成が続くという分かりやすい音楽です。

「静」の序奏に続いて、「動(第1部)-静(第2部)-動(第3部)」という三部構成が続きますから、ロシア正教の聖歌に基づいた静かな祈りの部分とお祭りの華やかな雰囲気が交錯する感じです。

また、この作品はかなり規模の大きな楽器編成(木管:フルート 3・オーボエ 2・クラリネット 2・ファゴット 2/金管:ホルン 4・トランペット 2・トロンボーン 3・ューバ 1/弦楽5部/ハープ)なんですが、それ以外にとりわけ多種多様な打楽器が登場します。

打楽器

- ティンパニ

- トライアングル

- スネアドラム

- バスドラム

- シンバル

- グロッケン

- タムタム

この中でも、最後の華麗なお祭り騒ぎの中で鳴り響くグロッケンの響きは非常に魅力的で、何でもないような部分かもしれませんが、コルサコフの腕の冴えを感じま

各声部は意外なほどクリアで、一片の曖昧さもなくコントロールされている

マタチッチの名前が日本に広く知られるようになったのは1965年秋、スラヴ・オペラの指揮者として初来日したことが切っ掛けだと言われています。この時、歌手はベオグラード国立歌劇場のメンバーがやってきたのですがオーケストラはNHK交響楽団が務めました。「ボリス・ゴドゥノフ」や「イーゴリ公」等というオペラを生で初めて聞くことができた感動だけでなく、その音楽の巨大さと凄まじい熱気が聴衆だけでなく、NHK交響楽団のメンバーの心をもとらえてしまったのです。そして、これが切っ掛けとなって翌年からマタチッチはたびたび来日してはNHK交響楽団を指揮することになっていくのです。

しかし、これはマタチッチにとっても幸運なことでした。

何故ならば、そのあまり器用とは言えない指揮スタイルゆえにヨーロッパのオケからは次第にオファーが来なくなっていたからです。

そして、今回紹介した1958年9月のフィルハーモニア管との録音を聞いても分かるように、分厚い低声部を土台とした大柄な音楽作りはいささか時代遅れのものになっていくことを予感させました。そしてその予感は、60年代半ば以降にアバドなどに代表される才能に溢れた若き指揮者達の颯爽とした音楽の登場によって現実の物になっていったのです。

しかしながら、まさにそう言う「時代遅れ」になって行きつつあるマタチッチの音楽を正当に評価した日本の聴衆は、その事を誇りとしていいでしょう。

確かに、このフィルハーモニア管との録音は、パッと聞いただけでは異常に分厚い低声部が音楽全体を鈍重なものにしているように聞こえます。そして、その様な「重さ」こそが時代遅れになっていった大きな要因と考えられるのです。

しかし、そこをもう一つ踏み込んで聞いてみると、分厚い低声部が特徴的であっても、その上にのっている各声部は意外なほどクリアで、そして一片の曖昧さもなくコントロールされていることに気づきます。つまりは、マタチッチの音楽は重厚でありながらクリアであり、時にはその響きは透明感すら感じる瞬間があるのです。

ですから、彼の音楽は決して雰囲気だけの大雑把な音楽とは全く異なるものなのです。

しかし、そう言うマタチッチの音楽を現実の物にするためには、一見すれば不器用としか思えないその指揮を真剣に受け取る「リスペクト」がオーケストラの側にあるかどうかが大きな分かれ目となります。

そして、そう言う「リスペクト」を最大限にもって彼の指揮棒に食らいついて行ったのがNHK交響楽団でした。

しかし、残念なことに、その不器用としか思えない指揮スタイルは、この上もなく分かりやすい指揮を持ち味とする優秀な若手たちが台頭してくると、それは次第に「嘲笑」の対象となっていきました。

そのあたりが、自らは一つの音を出すことも出来ない「指揮者」という稼業の辛いこところだとも言えます。

ちなみに、この1958年のフィルハーモニア管もそれなりの「リスペクト」を持ってマタチッチの思いを実現しています。そのあたりは、何よりも録音活動を本職とするオケとしての矜恃でしょうか。

「ダッタン人の行進」などはNHK交響楽団との録音も残っているのですが、記紀較べてみるとフォルハーモニア感はやはり上手いものです。ムソルグスキーの「禿山の一夜」にしても、リムスキー=コルサコフの「ロシアの復活祭」にしても、巨大で凄みがありながら一片の曖昧さもなく各声部がコントロールされているのはマタチッチだけでなくフィルハーモニア管の貢献も大きいと言わざるを得ません。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)