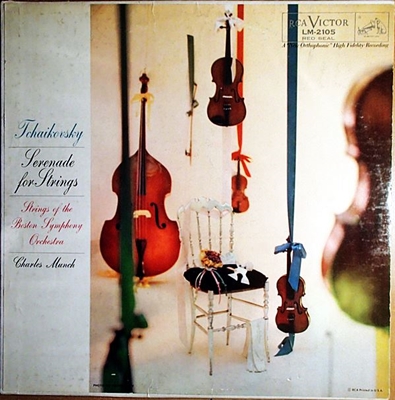

Home|ミュンシュ(Charles Munch)|チャイコフスキー:弦楽セレナード ハ長調, Op.48

チャイコフスキー:弦楽セレナード ハ長調, Op.48

シャルル・ミュンシュ指揮 ボストン交響楽団 1957年3月3日録音

Tchaikovsky:Serenade for Strings in C Major Op.48 [1.Pezzo in forma di sonatina. Andante non troppo - Allegro moderato ]

Tchaikovsky:Serenade for Strings in C Major Op.48 [2.Valse. Moderato. Tempo di Valse]

Tchaikovsky:Serenade for Strings in C Major Op.48 [3.Elegia. Larghetto elegiaco ]

Tchaikovsky:Serenade for Strings in C Major Op.48 [4.Finale (Tema russo). Andante - Allegro con spirito ]

スランプ期の作品・・・?

まず第4交響曲は1877年に完成されています。

- 組曲第1番:1879年

- 弦楽セレナード:1880年

- 組曲第2番:1883年

- 組曲第3番:1884年

- マンフレッド交響曲:1885年

- 組曲第4番:1887年

そして、1888年に第5交響曲が生み出されます。

この10年の間に単楽章の「イタリア奇想曲」や幻想的序曲「ロミオとジュリエット」なども創作されていますから、まさに「非交響曲」の時代だったといえます。

何故そんなことになったのかはいろいろと言われています。まずは、不幸な結婚による精神的なダメージ説。さらには、第4番の交響曲や歌劇「エウゲニ・オネーギン」(1878年)、さらにはヴァイオリン協奏曲(1878年)などの中期の傑作を生み出してしまって空っぽになったというスランプ説などです。

おそらくは、己のもてるものをすべて出し切ってしまって、次のステップにうつるためにはそれだけの充電期間が必要だったのでしょう。打ち出の小槌ではないのですから、振れば次々に右肩上がりで傑作が生み出されるわけではないのです。

ところが、その充電期間をのんびりと過ごすことができないのがチャイコフスキーという人なのです。

オペラと交響曲はチャイコフスキーの二本柱ですが、オペラの方は台本があるのでまだ仕事はやりやすかったようで、このスランプ期においても「オルレアンの少女」や「マゼッパ」など4つの作品を完成させています。

しかし、交響曲となると台本のようなよりどころがないために簡単には取り組めなかったようです。しかし、頭は使わなければ錆びつきますから、次のステップにそなえてのトレーニングとして標題音楽としての管弦楽には取り組んでいました。それでも、このトレーニングは結構厳しかったようで、第2組曲に取り組んでいるときに弟のモデストへこんな手紙を送っています。

「霊感が湧いてこない。毎日のように何か書いてみてはいるのだが、その後から失望しているといった有様。創作の泉が涸れたのではないかと、その心配の方が深刻だ。」

1880年に弦楽セレナードを完成させたときは、パトロンであるメック夫人に「内面的衝動によって作曲され、真の芸術的価値を失わないものと感じている」と自負できたことを思えば、このスランプは深刻なものだったようです。

確かに、この4曲からなる組曲はそれほど面白いものではありません。例えば、第3番組曲などは当初は交響曲に仕立て上げようと試みたもののあえなく挫折し、結果として交響曲でもなければ組曲もと決めかねるような不思議な作品になってしまっています。

しかし、と言うべきか、それ故に、と言うべきか、チャイコフスキーという作曲家の全体像を知る上では興味深い作品群であることは事実です。

<弦楽セレナード ハ長調 Op.48>

チャイコフスキーはいわゆるロシア民族楽派から「西洋かぶれ」という批判を受け続けるのですが、その様な西洋的側面が最も色濃く出ているのがこの作品です。チャイコフスキーの数ある作品の中でこのセレナードほど古典的均衡による形式的な美しさにあふれたものはありません。ですから、バルビローリに代表されるような、弦楽器をトロトロに歌わせるのは嫌いではないのですが、ちょっと違うかな?という気もします。

チャイコフスキー自身もこの作品のことをモーツァルトへの尊敬の念から生み出されたものであり、手本としたモーツァルトに近づけていれば幸いであると述べています。ですから、この作品を貫いているのはモーツァルトの作品に共通するある種の単純さと分かりやすさです。決して、情緒にもたれた重たい演奏になってはいけません。

- 第1楽章 「ソナチネ形式の小品」

- 第2楽章 「ワルツ」

- 第3楽章 「エレジー」

- 第4楽章 「フィナーレ」

実にあっさりとした味付

ミンシュはヴァイオリニストとして音楽家のキャリアをスタートさせています。その点ではチェリストとしてキャリアをスタートさせたバルビローリとよく似ているのですが、その芸風は随分と異なります。バルビローリの音楽は弦楽器奏者としての強みを生かして、時にはとろけるような弦楽合奏を聴かせてくれることです。最晩年のマーラーの3番の最終楽章などはその典型だと思うのですが、このチャイコフスキーの弦楽セレナードでも情緒纏綿とした音楽に仕上げていました。

しかし、ミンシュの場合はそこまで弦楽器を濃厚に歌わせる事は稀です。その特徴はこの弦楽セレナードの録音にもよくあらわれています。

もっともミンシュにしてみればそれほどと喜んで演奏したい作品ではなかったのでしょう。しかし、同じチャイコフスキーの作品でも幻想序曲「ロメオとジュリエット」では絡み合う男女の体臭のようなものを漂ってくる不思議な濃厚さがありました。

ところが、この弦楽セレナードででは実にあっさりとした味付けで処理をしています。

そう言えば、セルやライナーのように、いつ何時でも、そしてどの様な作品でも己のスタンスを崩さず一定のレベルを保持し続ける指揮者をプロだとすれば、気分的にむらっ気の多いミンシュはどこかアマチュア的だと書いたことがありました。

もちろん、当時のザッハリヒカイトに向かう時代の中におけば、こういうスッキリとした造形は悪いわけではありません。

しかし、ミンシュが持つむらっ気が時には素晴らしい爆発を生み出すことも多くて、それを期待するものにとっては些か物足りなさを感じる演奏かもしれません。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2021-02-13:toshi

- 良く言われることですが、ミュンシュの音楽的な根本はオケマンだったと思います。

音楽のことを良く知っているオケマンに音楽のことを細々説教するのを凄く嫌がっていた気がします。

ですから無理にオケを強引にコントロールしようとしないので音楽にムラがあると思われたのでしょうね。

でも演奏は生ものです。工業製品のように品質管理されたどこかの演奏家の演奏より数倍魅力的だと思います。

2021-02-14:yk

- 私がこの曲のLPを初めて買って聴いたのがこの演奏でした・・・ので、以下私の”刷り込み”も含む私見ですが・・・。この曲はモーツアルトへのオマージュとして書かれた、と言われます。と同時に、強いロシアの情緒も感じられる曲でもあります。また、ミュンシュは私の知限り協奏曲などを除くとほとんどモーツアルトを正規録音していないのではないかと思います。

この”古典派のモーツアルト”-”ロマン派・民俗楽派のチャイコフスキー”-”モーツアルトをめったに指揮しない(フランス系)ミュンシュ”・・・と言う微妙な組み合わせの記録として、この録音の存在はとてもユニークだったと思います。

実際には、数は少ないながらライブ録音などで聴くモーツアルトの交響曲でのミュンシュは速いテンポのスッキリした造形を貫いていて、このセレナーデの演奏との共通点も多く、ミュンシュはこの曲を”ロシア楽派のチャイコフスキーがオーストリア古典派のモーツアルトへの敬意の印として書いた曲”と認めて優秀な手兵であったボストン響の弦楽セクションを使って彼なりのモーツアルトとチャイコフスキーへの敬意を込めて演奏したのではないかと思えます。

その結果が万全のものかどうかは聴く者の経験や感性によって違うのだとは思いますが、少なくとも私にとってはゲップの出そうなカラヤンの演奏などよりも(今も)遥かに懐かしくも好ましい演奏でした。

2021-02-17:コタロー

- 私も、じつはこの曲とのファースト・コンタクトはミュンシュの演奏でした。

それは高校時代のことです。RCAの廉価盤レコードで、たしか幻想序曲「ロミオとジュリエット」との組み合わせでした。

ためしに、現在家にあるカラヤン指揮ベルリン・フィルの演奏と聴き比べてみました。グラマラスなカラヤンも見事でしたが、ミュンシュの演奏は、人間的な温かみとほのかな情熱を秘めた素晴らしいものだと思います。第1楽章の再現部の一部にカットがありますが、これは当時の慣習的なものでしょうか。

久しぶりにこの演奏を聴いて、半世紀近くも前の多感だった頃の自分を想い出すことができて大変うれしかったです。アップしていただき、ありがとうございました。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)