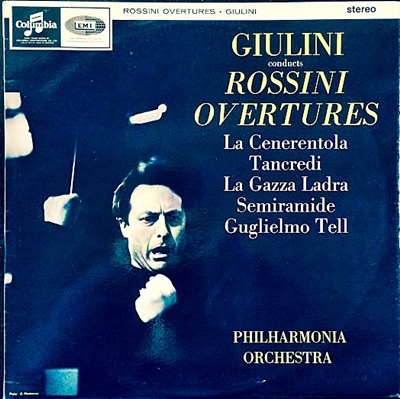

Home|ジュリーニ(Carlo Maria Giulini)|ロッシーニ:「セミラーミデ」序曲

ロッシーニ:「セミラーミデ」序曲

カルロ・マリア・ジュリーニ指揮 フィルハーモニア管弦楽団1962年12月13日~14日録音

Rossini:Overture to Semiramide

オペラからの音楽を素材とした序曲

主な登場人物は、国王ニーノを毒殺した過去を持つ王妃セミラーミデと、それに荷担した神官のアッスール、そして、実は亡き国王の息子「王子ニーニャ」であることが後に分かるスキタイ人士官のアルサーチェです。

お話は、国王が不審な死を遂げてから15年が経過して、新しい国王を選ぶこと決定したと告げられることから始まります。その新しい王位をめぐって様々な駆け引きが展開されます。

アッスールは過去の経緯を持ち出してセミラーミデに自分を王に指名することを要求し、肝心のセミラーミデは突然現れたアルサーチェに恋をして彼との結婚を臨み、そのアルサーチェは行方不明となった王子ニーニャの許嫁だったアゼーマ姫に恋をするのです。

この混乱のなかでニーノ国王の亡霊が現れて王位を継ぐ前に自分を殺した敵を討たなければならない事を告げます。やがて、アルサーチェの持ち物から彼が後継者である「王子ニーニャ」であるこが判明し、さらには国王を毒殺したのが神官のアッスールと母親であるセミラーミデであることが判明します。その事を知ったセミラミーデはアルサーチェに自分を殺すように要求します。

しかし、母を殺すことが出来ないアルサーチェは母と和解し、二人でアッスールを討つことを決意するのですが、混乱のなかでアルサーチェは母親であるセミラーミデを殺してしまいます。呆然とするアルサーチェに対して、神殿からはアルサーチェを新しい国王にむかえる喜びの合唱が響いてきて幕は閉じます。

ロッシーニの序曲はオペラの音楽とは関係のないことが多いのですが、この「セミラミーデ」序曲は珍しくオペラからの音楽を素材としています。

序奏は「セミラーミデに忠誠を誓う四重唱」から取られていて、それ以後も「祭司達の合唱」やアルサーチェのアリア「このむごい災いの一瞬に」のカバレッタ、セミラミーデとアルサーチェの二重唱「その忠誠を永遠に」のカバレッタなどからの音楽が使われています。

豊かな歌心と確かな構成力は一人の指揮者のなかでしっかりと一つになっている

ジュリーニという指揮者に対しては「コンサート指揮者」というイメージしか湧きません。しかしながら、ヨーロッパの、それもイタリア出身の指揮者がオペラと無縁であるはずもなく、調べてみれば50年代の初めにはあのミラノ・スカラ座の音楽監督を務めています。そして、マリア・カラスと「椿姫」の録音なども行っているのです。しかしながら、この「カルロ・マリア・ジュリーニ」という指揮者は不思議な人物です。ミラノ・スカラ座の音楽監督は1953年から1956年にかけて務めているのですが、その後は長い期間フリーの時期が続きます。その後1969年からはシカゴ交響楽団の首席客演指揮者としてショルティとともに低迷していたオケを鍛え直します。その後は1973年からウィーン交響楽団の首席指揮者に就任し、1978年からはロサンジェルス・フィルの音楽監督を務めています。

おそらく、彼が望めばもっとメジャーなオーケストラのシェフの地位は得られたのでしょうが、それよりは束縛が少なく自由が許されるポジションを彼は選んだように思われます。そして、そのロサンジェルス・フィルも妻の病気のために1984年には辞任し、それ以降はフリーのの活動しか行わなくなりました。

つまりは、この「カルロ・マリア・ジュリーニ」という指揮者は「音楽」以外のことに煩わされるのが心底嫌だったようなのです。オーケストラのシェフというものは「音楽」以外の社交儀礼や繁雑な事務を強いられるものです。プログラムにしても、客の入りを考えなければいけないので、自分のやりたい作品だけで構成するという自由も許されないのが普通のようです。

おそらく、ジュリーニはそう言う束縛を嫌い、お金よりは自由を選んだのでしょう。そう考えれば、よくぞ3年とは言え、伏魔殿のうな歌劇場で、それもカラスとテバルディが火花を散らしていた時代のミラノ・スカラ座でよくぞ音楽監督を務めていたものだと感心してしまいます。

振り返ってみれば、ジュリーニが亡くなってからすでに15年という時間が経過してしまいました。その15年というときを経た「今」という時代からこの男を振り返ってみれば、彼は真の意味で「貴族的な指揮者」であったことに気づかされます。

「貴族」という言葉には往々にして否定的な意味合いを伴うことが多いのですが、ほんとうの貴族というものは芸術や文化に対する高貴とも言うべき素養を持った人々でした。そして、それは洋の東西をとはず、例えば日本の万葉集などを繙けば奈良時代の貴族というものがどれほどまでに高い教養と知性、そして高貴な精神を持っていたがよく分かります。

ジュリーニもまた、その様な高貴な精神を持った指揮者でした。それが最もよくあらわれているのが、彼が「全集」というものに全く興味を示さなかったという事実です。もちろん、「全集」を作ることが悪いことだというのではありませんが、それでも「全集」というものを作ろうと思えば、それほど好きにもなれない作品も演奏をしなければ行けません。しかしながら、ビジネスという観点から見れば「全集」という形で完結した方がメリットが大きいので、好きになれない作品でも何とか形にしておこうという誘惑を断ちきるのは難しいのです。

しかしながら、ジュリーニはほんとうに自分が演奏するに値すると思う音楽しか指揮をしませんでした。ブラームスの交響曲だけが「全集」になっているのは、それは彼がその4曲全てを愛していたからです。

と言うことで、ロッシーニやヴェルディの音楽とは関係ない話が延々と続いたのですが、それらの演奏を聞くとさすがにミラノ・スカラ座の音楽監督を務めただけのことはあると感心します。

とりわけ、ロッシーニの序曲と言えば真っ先にトスカニーニやセルの録音を思い出します。あれはもう、イタリアのパリッと乾いた陽光を思わせるような明るくて切れのある音楽でした。しかし、それは、逆から見ればオペラの始まりを告げる「序曲」と言うよりは一つの「管弦楽曲」として完成させられた音楽のように聞こえます。

もちろん、それはそれで素晴らしいことなのですが、ジュリーニが指揮する序曲はどれもこれも、聴き終わった後に幕が開くような思いにとらわれます。

音色も乾いた陽光と言うよりは薄暗い歌劇場の雰囲気に相応しい、いささか湿り気味の音色であることがそう言う思いにさせるのかもしれません。

そして、その序曲のどれもがイタリアの指揮者らしい「歌心」にあふれていながら、オケを締めるべきところはしっかりと締めて野放図になることを戒めています。

おそらく、この豊かな歌心と確かな構成力は一人の指揮者のなかでしっかりと一つになっていることこそがジュリーニの魅力であり、この一連のロッシーニとヴェルディの序曲からはその様なジュリーニの魅力が存分に発揮されています。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2020-05-20:toshi

- ジュリーニは良い意味でもそうでない意味でも自分の音楽ポリシーがはっきりしていた人という印象がありますが、人生についても明確な

ポリシーがあったようですね。まだ指揮できる年齢なのに引退したことを

みても、仕事で指揮することだけが人生ではないと考えていた証でしょうね。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)