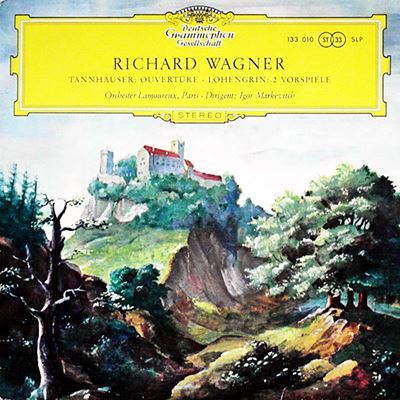

Home|マルケヴィッチ(Igor Markevitch)|ワーグナー:ローエングリン 第1幕&第3幕への前奏曲

ワーグナー:ローエングリン 第1幕&第3幕への前奏曲

イーゴリ・マルケヴィチ指揮:ラムルー管弦楽団 1958年6月13日&11月19日録音

Wagner:Lohengrin Act1 Prelude

Wagner:Lohengrin Act3 Prelude

分かりやすさが陳腐につながらない音楽の力の凄さ

なるほどね。

冒頭の、精妙極まるヴァイオリンの響きはまさに天使の群れ、その中から聖杯を象徴する旋律が姿を現します。それが次第に大きなクライマックスを築くと、音楽は再び天空の彼方に消え去っていくかのように静まり、そして消え去っていきます。

ワーグナーにそう言われてみれば、確かに分かりやすい音楽になっています。

しかし、驚くべきは、そこまでの分かりやすさに徹しながら、音楽は決して陳腐になっていないことです。

それ故に、この音楽はいろいろな映画やドラマでも使われて、その音楽の力でどんなにつまらないシーンでも意味ありげに見えるような力を発揮しています。

しかしながら、考えてみればこの「ローエングリン」という歌劇自体が実に分かりやすくできていて、下手をすればどんでもない「安手のドラマ」になってしまう危険をはらんでいるのです。

何しろ、悪者の奸計にはめられたお姫様がいて、その夢の中に自分を救ってくれる立派な騎士があらわれるのです。そして、驚くなかれ、その夢の中の騎士は白鳥に曳かれた船に乗って姿を現し、その悪者を退治してしまうのです。

このシーンが大好きだったバイエルンの国王フリードリヒ2世はお城の中に池を作り、そこに白鳥の船を浮かべてはその騎士になりきっていたというのは有名な話です。

そして、そのお姫様と騎士は結婚をして幸せがやってくるかに見えたのですが、疑念にとらわれたお姫様は禁じられた問い、その騎士の身元をたずねる問いを発してしまうのです。

やがて、悪者達は最後の攻撃を仕掛けてくるのですが、その騎士はそれらを難なくやっつけてしまうと、お姫様に向かってあなたは禁問の問いを発したと言って、自分は聖杯の騎士ローエングリンであることを明かして去っていくのです。

こう書いてしまうと恥ずかしくなるくらいに安っぽいのドラマではあるのですが、そこに音楽が加わるとそれが一転してロマン主義的営為の白眉とも言うべき音楽に変身してしまうのですから、ワーグナー恐るべしです。

プロ的な冷静さよりはアマチュア的な熱さを感じる演奏

フランスのオケというのは隙さえ見せれば手を抜こうとする習性があるようで、指揮者にとっては困った存在だったようです。ただし、クリュイタンスのように絶妙の手綱さばきで数多くの名録音を残した指揮者もいるのですが、それは通常の指揮者に求められる資質とはまた違った特別な能力の賜物だったようです。彼の有名なエピソードとして、ウィーンフィルとのブラームスの2番のリハーサルに現れた彼が「あなた方はこの曲をよく知っている。私もよく知っています。では明日」と言ってそのまま帰ったというのは有名な話です。それは、言うことを聞かないという点ではウィーンフィルはフランスの性悪なオケと似たり寄ったりではあるものの、それでも彼らの能力が優れている事への信頼もあったので、あえて練習を強いないほうが本番で彼らの実力が十分発揮できることをよく知っていたからでしょう。

つまりは、クリュイタンスという人は決して自分というものを表に出してそれをオケに強いるのではなくて、オケの自主性を最大限に尊重しながら彼らの美点を巧み引き出す能力を持ってた指揮者なのです。

ところが、そんな性悪オケの代名詞とも言うべきラムルー管が何処でどう間違ったのか、1957年にイーゴリ・マルケヴィチを首席指揮者にむかえます。前任のジャン・マルティノンはフランス音楽を得意としていた指揮者であり、ドイツ系アルザス人の血を引いてたからと言う単純な話ではないのでしょうが、そのドイツ音楽への解釈に対しても評価の高かった人物でした。

その後任に、彼らは何故か「猛獣使い」とも言うべきマルケヴィッチを自分たちのボスとしてむかえたのです。そして、ラムルー管のメンバーにとって「地獄」とも言うべき日々が幕を開けることになります。

しかし、それは聞き手の側から見れば、「これがあのラムルー管なのか??!!!」と驚きを禁じ得ないほどの素晴らしい録音を残していくことになるのです。

とりわけ、「マルケヴィッチ版」と呼ばれる楽譜を使って録音を開始したベートーベンの交響曲は実に素晴らしいものでした。そして、それは本来は「全集」として完結するはずだったのですが、遂にマルケヴィッチの厳しさに耐えきれなくなったオケのメンバー達は1961年にマルケヴィッチを追い出したことによって未完に終わってしまったのは返す返すも残念なことでした。

そして、そう言うマルケヴィッチとラムルー管との厳しい緊張感はこのワーグナーの管弦楽曲の録音からもはっきりと伝わってきます。

ラムルー管の名前はそのオケの創設者であるシャルル・ラムルーに由来するのですが、そのシャルル・ラムルーの最大の貢献はフランスにワーグナーの音楽を普及したことです。ですから、ラムルー管にはシャルル・ラムルー以降の伝統があるはずなのですが、マルケヴィッチはそう言う伝統のようなものには目もくれず、自分の解釈を徹底的に押し通しています。

実はマルケヴィッチはコンサートでも録音でも良くワーグナーの管弦楽曲を取り上げていて、その解釈に関しては確固たるものを持っていました。その解釈は1954年にベルリン・フィルと録音した演奏を聞いても、一点の揺るぎもないことが分かります。

彼はワーグナーの音楽を重厚な響きによってうねるような巨大さを実現しようなどと言う気持ちは欠片も持っていません。彼が注目するのは、その楽曲の内部構造であって、その仕組みが誰の耳にも届くように知的に、そして明晰に表現することだけを求めていました。その意味では、私が深く敬愛しているジョージ・セルとクリーブランド管によるワーグナー録音と方向性はほぼ同じです。

しかし、クリーブランド管とラムルー管ではその機能に大きな違いがありますから、その響きの質というか手触りはかなり異なります。しかしながら、マルケヴィッチにあってセルにないのはある種の「野蛮さ」のようなものです。

マルケヴィッチの鞭でしばくような棒に死にものぐるいでついて行こうとするラムルー管からは、そう言うマルケヴィッチの持つ「野蛮さ」のようなものがまざまざと感じ取れて、異様なまでの熱気のようなものが伝わってきます。

それは、ラムルー管に対して失礼な物言いになるかもしれないのですが、そこにはプロ的な冷静さよりはアマチュア的な熱さを感じるのです。

そう言えば、彼がロンドン響を指揮して録音したリムスキー=コルサコフのスペイン奇想曲もそれとよく似たような雰囲気になっていました。

ただし、こういう感じで日々リハーサルと本番が繰り返されれば、それはオケのメンバーにとってはたまったものではないだろうなと言うことは察せられます。そして、遂に最後の手段として彼らがマルケヴィッチを追い出してしまったのも仕方のないことであり、同時にそうなってしまわざるをえなかったあたりに、指揮者という稼業の難しさも感じてしまいます。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)