Home|エマヌエル・フォイアマン(Emanuel Feuermann)|シューベルト:アルペジオーネ・ソナタ イ短調 D.821

シューベルト:アルペジオーネ・ソナタ イ短調 D.821

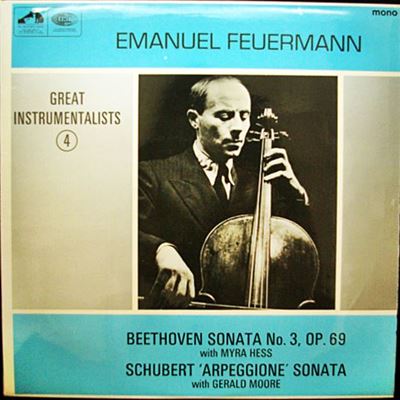

(Cello)エマヌエル・フォイアマン (P)ジェラルド・ムーア 1937年6月29日~30日録音

Schubert:Arpeggione Sonata in A minor, D.821 [1.Allegro moderato]

Schubert:Arpeggione Sonata in A minor, D.821 [2.Adagio]

Schubert:Arpeggione Sonata in A minor, D.821 [3.Allegretto]

シューベルト晩年の「死の影」が刻み込まれた作品

これは、この楽器が発表されたときはかなりの反響を呼んだようなのですが、結果としては、この楽器の創案者であるシュタウファーという人以外にこの楽器を制作した形跡がなく、さらには、プロの演奏家もほとんど現れなかったために急激に姿を消してしまったことが原因のようです。

そのようなきわめて「希少性」の高い作品をシューベルトが書いたのは、彼の友人の中に、このアルペジョーネの唯一と言っていいほどのプロの演奏家(ヴィンツェンツ・シュースター)がいたためで、その友人からの依頼で作曲したものと見られています。

しかし、この作品は、そのような「希少性」ゆえに価値があるのではなく、その冒頭部分を聞いただけでだれもが了解するように、この上もなく美しい叙情性に彩られたシューベルトならではの世界が展開されるからです。そして、シューベルトの最晩年、時期的には弦楽四重奏曲「死と乙女」などと同時期に作曲されたこの音楽には、色濃く「死の影」が刻み込まれていて、その「悲劇性」もまた多くの聞き手の心を捉える一因となっています。

アルペジョーネという楽器が姿を消した現在にあってはこの作品はチェロで演奏されのが一般的です。アルペジョーネを復刻して「正しい」(もちろん、半分以上嫌味ですよ・・・^^;)姿に戻そうというピリオド楽器の連中もいないようなので、その事に異を唱える人は皆無のようです。

しかし、チェロ弾きの人に聞くと、この作品をチェロで演奏するのはかなりの困難を伴うようです。これが、ヴィオラだとその難易度はかなり下がるらしくて、気楽にプログラムに載せることがせきるそうな・・・。これは、アルペジョーネという楽器が音域的にヴァイオリンの領域までまで含んでいることが原因のようです。

さらには、そ音楽があまりにも美しく魅力的なので、そチェロ以外にもヴィオラやギター、さらにはフルートなどに編曲されて演奏されることもあります。私は聞いたことがありませんが、コントラバスでこの作品に挑んだ猛者もいるそうなのですが、実に持って大変なものです。

シューベルトの姿を徹底的に追い求めた演奏

1937年に録音されたシューベルトの「アルペジョーネ・ソナタ」をフォイアマンとフルニエ(明日必ずアップします^^:)という二人の演奏で続けてアップするなどと言うと、隣接権が50年から70年に延長されたことで、いよいよ紹介すべき音源が枯渇してきたのかとご心配される方もおられるかもしれません、しかし、ご安心あれ、隣接権が50年から70年に延びたが故に、こういう古い録音にまで手が回るようになり、その結果として私自身でさえもそう言う古い時代の録音と演奏がいかに素晴らしかったのかと言うことに気づかせてもらったと言うことです。そして、気づかせてもらった以上はその気づきを幅広く共有したいというのは当然の思いであり、こういう形となったわけです。

まずはフルニエによる録音です。

何よりも驚くのはとんでもなく音質が良好だと言うことです。フォイアマンの録音はいささかスクラッチ・ノイズは多いのですが艶やかなフォイアマンのチェロの響きはしっかりおさめられています。

SP盤侮り難しなのです。

音楽にしても録音にしてもお金のかかる仕事ですから、その時々の経済状態によって録音や演奏のクオリティある程度左右されざるを得ません。

私の狭い経験でも、戦後すぐの混乱期よりは戦前の30年代の方が録音の状態がよいものが多いようです。

そう言えば、日本にあっても1昭和の初期」というのは文化的にもある種の爛熟期を形成していました。そして、それは満州事変の勃発に伴って長い戦争の時代に突入しても最初の頃はそれほど大きな変化はなかったのです。

この録音もまたナチスの台頭によって不穏な空気が醸成されつつあった時代なのですが、それでも人々は踊り続けていたと言うことなのかも知れません。

ユボーのピアノが速めのテンポで弾き始められ、フルニエのチェロもそれに応えるかのように驚くほどに速いテンポで第1楽章は駆け抜けていきます。

ところが、第2楽章になると落ちついたテンポに戻って何とも言えないくらい空気感を醸し出します。

そして、最終楽章に入ってもその雰囲気は受け継がれますから、全体としては何となくアンバランスな感じはするのですが、そのアンバランスさに時代の空気を聞き取るのは深読みにすぎるのでしょうか。しかし、全体としては楽譜にかなり忠実な演奏であり、あまり大きな逸脱をすることもなく、その範囲の中で色濃く刻み込まれているシューベルトの「死の影」を描ききっています。

それと比べると、フォイアマンの演奏はさらに大胆です。

相方のピアニストがジェラルド・ムーアというのも幸いしたのでしょうが、ある意味では自由奔放なフォイアマンのチェロによく応えています。

ファイアマンにとって楽譜というのは無視すべきものでなかったことは言うまでもないのですが、それでも、それは作品全体の極めてザックリとした見取り図でしかなかった事は明らかです。彼は、その書かれた楽譜を忠実に音に変換するよりは、その楽譜を見取り図としてとらえて、その見取り図の背景にあるほんとうのシューベルトの姿を徹底的に追い求めました。

そして悲しむべきは、今ではここまでの大胆な演奏スタイルはほぼ絶滅してしまったということです。

おそらく、その一番の理由は「勇気」と「自信」の欠如なのかもしれません。

もしも、今の時代に、このフォイアマンのような演奏をすれば色々な批判にさらされるでしょう。その批判に対して自分の信じるシューベルトの姿はこれだと胸を張って反論するにはよほどの「勇気」と「自信」が求められます。

それに対して、取りあえずは楽譜に忠実に演奏さえしていれば、「つまらない演奏だ!」と言われても、「楽譜に忠実なこの演奏をつまらないというあなたにはシューベルトの音楽を理解する能力が欠如している」と開き直ることが出来るのです。

しかし、その様な演奏ではチェロが楽譜を音に変換するただの機械になりさがっています。そんな音楽の何処を探してもシューベルトの姿は見つからないのです。

フルニエの演奏にしても、フォイアマンと較べればはるかに楽譜に忠実ですが、しかしそれは決して楽譜をなぞっているだけではありません。彼の演奏からは、すでに述べたようにシューベルトに漂う「死の影」を嗅ぎ取ることが出来ます。

今という時代のクラシック音楽のあり方をもう一度見直すためには、奇矯な「目新しさ」を追い求めるのではなくて、一度くらいはじっくりと過去に目を向けてみる必要があるのではないでしょうか。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)