Home|シュミット=イッセルシュテット(Hans Schmidt-Isserstedt)|ベルワルド:交響曲第3番 ハ長調「風変りな交響曲」

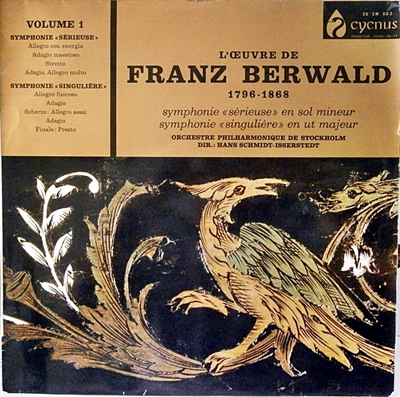

ベルワルド:交響曲第3番 ハ長調「風変りな交響曲」

ハンス・シュミット=イッセルシュテット指揮 ストックホルム・フィルハーモニー管弦楽団 1962年2月録音

Berwald:Symphony No.3 in C major "Singuliere" [1.Allegro fuocoso]

Berwald:Symphony No.3 in C major "Singuliere" [2.Adagio - Scherzo: Allegro assai - Adagio]

Berwald:Symphony No.3 in C major "Singuliere" [3.Finale: Presto]

スウェーデンのもっとも独創的でモダンな作曲家

それにしても、その人生を振り返ってみれば、実に波瀾万丈の連続だったようです。

1796年にスウェーデンの音楽家の家系にに生まれたベルワルドは少年の頃から優れた音楽的才能を発揮していました。しかし、宮廷楽団でヴァイオリニストを務めていた父が亡くなると経済的苦境に陥り音楽活動を継続していくのが困難になります。そこで、彼は心機一転してベルリンに移り住んで創作活動を続けようとするのですが作曲家として認められることはなく、生きていくために整形外科と理学療法の診療所を開業します。

ところが、この診療所が成功をして財を築くことに成功すると、再びウィーンやパリに移り住んで創作活動を再開します。しかしながら、作曲家としての芽が出ることはなく、再びスウェーデンに戻ったベルワルドはガラス工房などを経営しながら創作活動を続けます。

その様なベルワルドの作品がようやくに認められたのは最晩年のことだったのですが、それでもハンスリックなどから「想像力とファンタジーに欠ける作曲家」という酷評を受けました。しかしながら、他方では彼の「ピアノ五重奏曲」を初見で弾いて、その出来映えを高く評価したリストのような音楽家もいたのです。

そして、その評価が確固たるものとなっていくのは彼が亡くなってからのことで、とりわけ、アウリンやステンハンマルら、スウェーデンの音楽家がベルワルドの作品を積極的に紹介し始めたことが契機となりました。そして、20世紀にはいると「スウェーデンのもっとも独創的でモダンな作曲家」と言われるようになり、それが後にプロムシュテットなどの活動につながっていくのです。

ベルワルドはその恵まれぬ創作活動の中においても多くの作品を残しているのですが、そのエッセンスが凝縮されているのが4つの交響曲だと言われています。それらの交響曲は1842年から1845年にかけてのごく短い期間に一気に創作されているのですが、ベルワルドが存命中に演奏されたのは「厳粛な交響曲」という標題がついた第1番だけでした。(1843年にストックホルムでベルワルド立ち会いの下で初演されたらしい)

第2番に至っては自筆楽譜が失われ、スケッチの綿密な調査に基づいてようやく演奏可能な版が作成されたのは20世紀に入ってからのことで、1914年にストックホルム王立歌劇場管弦楽団によって初演されています。

第3番はスコアが失われることはなかったのですが、それでも初演は1905年のことでした。そして、その初演を指揮をしたアウリンによってスコアには随分たくさんの変更が加えられていて、本来の形が復活するのはプロムシュテットによって新版が作成される1965年を待たなければいけませんでした。

そして、第4番はベルワルド自身がもっとも自信を持った作品だったようなのですが、それでも生前には演奏されず、ベルワルドの没後10年にあたる1878年にストックホルム王立歌劇場管弦楽団によって初演されています。

ベルワルドが創作活動を行った時期というのは、若い頃にベートーベンが活躍する姿を目の当たりにしながら、その後シューマンやメンデルスゾーン、ショパンやリストが活躍する姿を横目で睨みながらの時期だったと言えます。そして、一時移り住んだパリではベルリオーズが大きな位置を占めていました。

そう言う意味では、彼もまた古典派から初期ロマン派へと向かいつつある流れの中で創作活動を行ったのですが、そこにある種の北欧的感性のようなものも息づいていたのが最大の特徴だったと言えます。そして、その作品の完成度の高さは、同時代に多くの交響曲を残したロマン派の音楽家たち、シューマン、メンデルスゾーンと較べても遜色はないように思われます。

ベルワルド:交響曲第3番 ハ長調「風変りな交響曲」

自分で最初から「風変わりな交響曲」と言ってしまっているのが凄いのですが、聞いてみればそれほど「風変わり」とも思えません。

しかしながら、音楽は実に静かで穏やかな下行音型で始まるのですが、やがて印象的なモチーフが次々と登場すると、やがて不思議な転調が繰り返されます。

他人からの受け売りなのですが、この部分は「変ホ短調-ニ長調-ニ短調-変ニ長調-嬰ハ短調-ハ長調」と転調されていくようです。そして、そんな事が分からなくても、聞き手には、これっていったいどこに辿り着くのと言う不思議な雰囲気にはなります。

もしかしたら、ベルワルドがこの作品に「風変わりな」というタイトルをつけたのはその辺りに原因があるかもしれません。

続く第2楽章はアダージョの真ん中にスケルツォが挟み込まれているのですが、これも後の時代のシベリウスやラフマニノフを思い出させるものがあるのですが、この時代としては風変わりな構成です。そのあたりのことを意識して自ら「風変りな交響曲」と命名したのかもしれません。

しかしながら、ハ短調で始まった最終楽章のプレストが、最後はハ長調で輝かしく終わるというのはベートーベン的です。そう言う意味では、「風変りな」と言うよりは、ベートーベンの強い影響を受けながらそこから少しでも新しい一歩を踏み出そうとした初期ロマン派らしい交響曲と言っていいでしょう。

ドイツ・オーストリア系の正統派交響曲という視点で構成すればこうなった

イッセルシュテットにしてみれば非常に珍しい録音だと思われます。そして、はてさて、どういう経緯でこのような作品を録音することになったのかと思案してみれば、そうか、イッセルシュテットは1955年から1964年までストックホルム・フィルハーモニー管弦楽団の首席指揮者を務めていたことに気づきました。イッセルシュテットと言えば北ドイツ放送交響楽団の指揮者というイメージが強いのですが、この10年間はストックホルムでの仕事も兼任していたのです。

そして、そう言うつながりに目をつけて録音の依頼をしてきたのがフランスのレーベルだった「ACCORD」でした。このレーベルは21世紀に入ってからユニヴァーサル・ミュージックに買収されて、その傘下のマイナーレーベルの音源も「ACCORD」としてリリースされるようになってしまって正体不明の訳の分からない存在になっているのですが、もとをただせば伝統あるフランスのレーベルでした。

そう言えば、この同じ年にイッセルシュテットと北ドイツ放送交響楽団はブラームスのハンガリー舞曲の全曲録音を行っているのですが、それもまた「ACCORD」でした。

すでにふれた事があるのですが、イッセルシュテットという人は、その実力のわりには録音運のない人でした。50年代の初めには「Decca」と、その中頃には「CAPITAL」と専属契約を結んでまとまった録音を継続できそうな雰囲気になるのですが、あれやこれやの不運も重なって実現しませんでした。

ですから、特定のメジャーレーベルと専属契約を結んで、そのレーベルのカタログを作りあげていく中核的な地位を占めることが出来なかったのです

結果として、その時々に依頼のあったあれこれのレーベルと録音を行うというスタイルが続き、ようやく最晩年に日の光が当たって「Decca」とベートーベンの交響曲全集の録音などを行うことが出来るようになったのでした。

ですから、このベルワルドの録音もイッセルシュテットにとってはどれほど意欲的に取り組もうと思えたのかは疑問です。しかしながら、母国の偉大な作曲家であったベルワルドの作品を録音すると言うことになれば、ストックホルム・フィルの方ばやる気全開、それこそ120%の意気込みで録音に臨んだことは疑いありません。

ですから、イッセルシュテットにしてみれば、そう言うやる気満々のオーケストラを上手くコントロールしながら、この馴染みのうすい交響曲をベートーベンから初期ロマン派に至る過程にある作品として造形しているように聞こえます。

もちろん、ベルワルドという作曲家を本当の意味で世に出したのはプロムシュテットの功績だと思うのですが、それと比べればいささかどっしりとしすぎた表現かもしれません。

時代を考えればおそらくは手探り状態での音楽作りだったのではないかと思われるのですが、それ故に、ドイツ・オーストリア系の正統派交響曲という視点で構成すればこうなったという雰囲気だったのかもしれません。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)