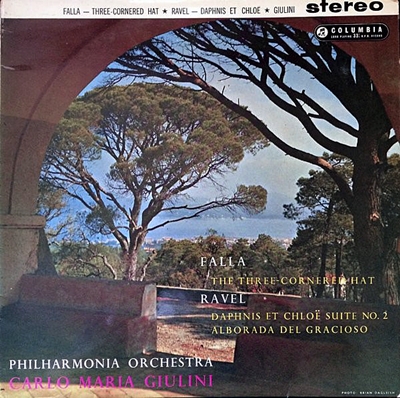

Home|ジュリーニ(Carlo Maria Giulini)|ラヴェル:道化師の朝の歌(管弦楽版)

ラヴェル:道化師の朝の歌(管弦楽版)

カルロ・マリア・ジュリーニ指揮 フィルハーモニア管弦楽団1959年6月4日&8日-10日録音

Ravel:Alborada del gracioso

どうして印象派なんだろう・・・?

特に、これがピアノ作品となると、その違いはよりクリアになるように思います。ドビュッシーに関してはかつて「ドビュッシーのピアノ音楽に対する最大の貢献は新しい響きを発見したことであり、その最大の価値は音色とリズムにこそあります。」と書いたことがあります。とりとめのない茫洋とした響きはピアノ音楽ではより明確になりますし、まさにその事がどうしてもドビュッシーが好きになれない最大の理由でした。

しかし、ラヴェルのピアノ作品はそう言うドビュッシーのものとは全く違うように聞こえます。

彼のピアノ作品は、極限まで発達したコンサートグランドの性能を使い切っているところにその特質があり、最も魅力的なのは爆発的とも言えるほどの響きの華麗さです。現在のピアニストにとって己のテクニックを誇示し聴衆を熱狂させるのにこれほど適したピースは存在しないでしょう。

確かに、ラヴェル作品の中にもドビュッシーを思わせるような繊細さやたゆたうような響きも存在しますが、それをもって「印象派」という言葉でひとくくりにするのはあまりにも乱暴にすぎると思うのですが、いかがなものでしょうか。そして、どうも世間では印象派の1番はドビュッシーでラヴェルは2番という位置づけが暗黙の了解のようですから、きっと「おれはもう一流のラヴェルなんだから二流の印象派作曲家なるつもりはない」と怒るんじゃないでしょうか。

さて、本題はピアノの小品集「鏡」です。

彼のピアノ作品を概観してみると、どうも華麗な響きを主体としたラヴェル作品の特質がはっきりと姿を表したのがこのピアノの小品集「鏡」あたりからのように思えます。彼自身も「私の和声的進展の中でもかなり大きな変化を示し」た述べているように、今までの作品とは一線を画すほどの華やかさにあふれています。その分、演奏する側にとってはかなりの困難を強いられる作品であることも事実です。

なお、この小品集の標題である「鏡」に関しては、何故にこのような標題となったのかはラヴェル自身が何も語っていません。ラヴェルがのぞき込んだ鏡に映っていた風景という解釈もあるようですが、それにしては意味不明なタイトルがついている作品もあります。

ちなみに、5つの小品には以下のようなタイトルが付けられています。

第1曲 蛾(Noctuelles)

第2曲 悲しげな鳥たち(Oiseaux tristes)

第3曲 海原の小舟(Une barque sur l'océan)

第4曲 道化師の朝の歌(Alborada del gracioso)

第5曲 鐘の谷(La vallée des cloches)

小品集ですから、基本的にはこの5つをまとめて演奏する必要はないようで、コンサートでもこれらの作品が単独で演奏される機会の方が多いようです。特に第4曲「道化師の朝の歌」は有名で、オーケストラ編曲もされて多くの人に親しまれています。

ジュリーニはラヴェルの指示に従って精緻な織物を織り上げて見せた

フィルハーモニア管の時代のジュリーニは一筋縄ではいかないところがあります。概ねはがっしりとした造形で見通しの良い音楽を形づくっているのですが、驚くほど遅いテンポでネッチリと歌い上げる(ブラームスの1番)ときもあります。

かと思えば、それとは真逆の、デモーニッシュ的なものの欠片もないほどにひたすら気持ちよく横へと流れていく(チャイコフスキーの6番)時もあります。

万華鏡というものは見るたびにその姿を変えているようでも、その底には変わらない何かが張り付いている、と書いていた人がいました。

確か、何かのミステリー小説だったと記憶しているのですが、「人もまた同じであり、彼の場合のそれは『卑屈』さだった」みたいに続くのではないかと記憶しています。

ところが、このジュリーニという万華鏡について言えば、どうにもその底にあるはずの「変わらない」ものが見えてこないのです。そして、それが見えてこないがゆえにそこに分裂症的なものを感じとってしまうのですが、かといってそこにドイツ語圏のイタリア人という出自を持ってきてもなかなか自分を納得させるのは難しいのです。

しかしながら、それがラヴェルのような音楽になるとそう言う分裂症的なところは影をひそめます。

「スイスの時計職人」と呼ばれることもあるラヴェルの精緻な音楽を、その名にふさわしいように精緻に織り上げていくことい全ての力が傾注されています。そこにあるのは、ラヴェルが目指したものをひたすら現実の音として織りあげようとする献身です。

ラヴェルの音楽は19世紀的なロマン主義的な音楽とは一線を画しています。

そこにあるのは、音符という糸を使って、どれほど精緻な織物を織り上げることが出来るのかということへの挑戦です。そして、ジュリーニはラヴェルの指示に従って精緻な織物を織り上げて見せたのでした。

言うまでもないことですが、そこに「精神性」などと言うものを感じとろうとするのは全くの間違いであって、見るべきはそこで織り上げられた織物の色合いであり、絵柄であり、そしてその手触りであったりするのです。

ですから、その見事なまでの手仕事に大きな功績を果たしているのがフィルハーモニア管であることは言うまでもありませんし、その録音会場で鳴り響いていたであろう音を録音という形で刻み込んだEMIの録音スタッフもいい仕事をしています。

ただし、いささか残念なのは56年、62年、66年と録音年代が下っていくにつれて、せっかくの精緻な織り目が録音によって滲み始めることです。

56年録音の「マ・メール・ロワ」は、EMIにしてみればステレオ録音の最初期のものなのですが、鮮やか織り目を見事に刻み込んでいます。

それと比べれば、66年の録音は良く言えばふっくらとした響きという褒め言葉を呈することも可能かも知れないのですが、それはジュリーニが求めるものではなかったでしょう。

ステレオ録音の波に乗り遅れたEMIが、その遅れを取り返そうと必死で頑張っていた50年代の後半から60年代の初頭まではいい仕事をしていたのですが、それ以後は世間でよく言われるEMIのクオリティになってしまったことが、この一連のラヴェル録音からも感じとることが出来ます。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)