Home|クナッパーツブッシュ(Hans Knappertsbusch)|ワーグナー:「神々の黄昏」より「夜明けとジークフリートのラインへの旅」&「ジークフリートの葬送行進曲」

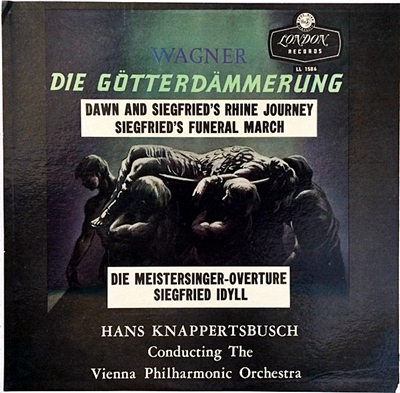

ワーグナー:「神々の黄昏」より「夜明けとジークフリートのラインへの旅」&「ジークフリートの葬送行進曲」

ハンス・クナッパーツブッシュ指揮 ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 1956年6月3日~6日録音

Wagner:Gotterdammerung "Dawn and Siegfried's Rhine Journey"

Wagner:Gotterdammerung "Siegfried's Funeral Music"

指輪4部作の核となる音楽

「神々の黄昏」はエールダの娘である運命の女神、3人のノルンの登場で幕が開きます。

3人のノルンはそれぞれ「過去」「現在」「未来」を司るのですが、彼女たちは神々の行く末を案じます。

しかし、彼女たちの予知能力は混乱をきたし、やがて「永遠の知恵の終焉」を悟り、夜明けが近づくなかで母親のエールダがいる大地の下へと姿を隠してしまいます。

その後に演奏されるのが「夜明けとジークフリートのラインへの旅」の「夜明け」の部分です。

この「夜明け」の音楽が高揚するなかでジークフリートとブリュンヒルデが登場します。

そして、ジークフリートはブリュンヒルデに指輪をあずけ、ブリュンヒルデはジークフリートに愛馬グラーネを贈ります。

そして、ジークフリートがグラーネにまたがって武者修行の旅に出るのをブリュンヒルデは見送るのですが、その場面で鳴り響くのが「ジークフリートのラインへの旅」です。

その音楽はラインに向かうジークフリートの勇姿と壮大なるラインへの賛歌で彩られるのですが、最後は不気味な響きで締めくくられるのは、その後のジークフリートの死を暗示しているようです。

ワーグナー:「神々の黄昏」より「ジークフリートの葬送行進曲」

ワーグナーが長大な指輪4部作を書いたのは、この「ジークフリートの葬送行進曲」を書きたかったからです。言うまでもなく、英雄ジークフリートの死を自らの姿に重ね合わせるためです。

ワーグナーはこの葬送の音楽を着想し、それを書くに物語を拡大していったのですから、この音楽がきわめて重要な要素であることは言うまでもありません。

3人のラインの乙女が登場してジークフリートに指輪の返却を要求します。しかし、それを拒否したジークフリートに対して乙女は「死の災い」を警告します。

そして、自らの不死身を信じていたジークフリートだったのですが、ブリュンヒルデから彼の背中に唯一の弱点があることを聞き出していたハーゲンによって槍を背中に突き立てられてしまうのです。

「なんということをしたのだ!」と責めるグンターに、ハーゲンは「偽誓を罰したのだ」と嘯いて姿を消します。

そして、瀕死のジークフリートが「ブリュンヒルデが僕に挨拶をしている」という言葉を最後に息を引き取ると、ティンパニーの響きとともに「ジークフリートの葬送行進曲」が演奏されます。

音楽はヴァルキューレの第1幕を回想させるとともに、「剣の動機」にのってオーケストラが大きく盛り上がると、最後は「ジークフリートの動機」から「ジークフリートの英雄の動機」でクライマックスに達します。

クナッパーツブッシュの音楽は頂点にむかって音楽が進んでいけばいくほどに聞き手の心を沈潜させていく

クナッパーツブッシュと言うのは本当に不思議な、その意味では希有の指揮者だったとと言うことを、こういう録音を聞いていると改めて思い知らされます。この「神々の黄昏」からの2曲、「夜明けとジークフリートのラインへの旅」 と「ジークフリートの葬送行進曲」は有名なブルックナーの交響曲第5番と一緒に録音されています。

録音クレジットを見たときに1956年6月3日~6日となっていたので、おそらくは「小品」と言っていいこの2曲を録音するには時間がかかりすぎだろうと訝しく思ったのです。とにかく、クナッパーツブッシュというのは録音嫌いと伝えられていますし、とりわけ狭苦しいスタジオ録音というのはどうにも我慢のならない人だったことは間違いないからです。

そんな男がこの2曲を録音するのに4日間もかけたなどとは、にわかに信じがたかったのでした。

しかしながら、詳しく調べてみれば、その4日間にもう一つブルックナーの交響曲第5番という「大作」も録音していたのです。

どういう順番で録音されたのかは分かりませんが、それでもあの吉田秀和が始めてヨーロッパを訪れたときに、まず聞くべきはクナッパーツブッシュのワーグナーとブルックナーだと言われたと回想していましたから、これはDeccaにとってはきわめて重要なセッションだったはずです。

カルショーは後にクナッパーツブッシュとスタジオ録音を行うことがどれほど困難であったかを回想していて、それがクナッパーツブッシュの録音嫌いという「伝説」生み出したのですが、こういうスタジオ録音を聞いていると本当に彼は録音が嫌いだったのだろうかという気はします。

この深々と沈潜していくような音楽を聞いていると、どう考えても嫌々演奏しているとは思えないからです。

最近、彼の録音を改めて集中的に聞いているのですが、そこで気づいたのはフルトヴェングラーは高揚するがクナッパーツブッシュは沈潜すると言うことです。

フルトヴェングラーの音楽というのは基本的に論理的であって、音楽が高揚するときにはその論理に従って聞き手の心も高揚させてくれます。ところが、クナッパーツブッシュの音楽というのはその頂点にむかって音楽が進んでいけばいくほどに聞き手の心を沈潜させていくのです。

そう言う不思議な感覚は、とりわけこの2つの作品にはよくあらわれています。

そして、そこで気づくのです。

カルショーが求めたものは、さらに言えばレコードというものが一つの大きな産業に育ちつつあったこの時代の録音プロデューサー達が求めたものは、一切の傷がない「完璧」な録音だったと言うことを。

それを「スタンダード」と言い換えてもいいのかも知れません。

しかしながら、クナッパーツブッシュの音楽はとてもではないが、そう言う「スタンダード」の枠には収まるものではなかったのです。

しかし、カルショーは思ったはずです、そう言う「スタンダード」の枠からはみ出る部分というものは「傷」だと!!

もちろん、その考えは誤ったものではありませんし、そう言うスタイルを貫いていったからこそ、この後のレコード産業の隆盛はあったのでしょうし、さらに言えば、カラヤンなどに代表されるような新しい演奏の潮流も足場を築くことが出来たのです。

しかし、クナッパーツブッシュには到底それは受け容れられないスタイルだったはずです。

カルショーはクナッパーツブッシュはプレイバックも聞かずにさっさと帰ってしまうとぼやいているのですが、おそらく聞けば手直しが必要な部分があることは分かるのであって、そうなれば録り直しをしなければいけなくなります。

そう言う録り直しが必要な部分はカルショー以後の世代にとっては「傷」以外の何ものでもないのでしょうが、クナッパーツブッシュにとってはそう言うことも含めてそれが「音楽」だったはずです。

もしも、不満の残る部分をもう一度録りなおして、その部分をハサミとノリでつなぎ合わせてしまえば、それはもう得体の知れない第3者に手になる音楽になってしまうと考えたのでしょう。

そして、この録音はそう言うクナッパーツブッシュの我が儘が貫かれた録音であることは間違いありません。

さらに言えば、この後、カルショーの念願であったクナッパーツブッシュと指輪の全曲録音を行うという夢が「ワルキューレ」の第1幕だけで終わってしまったことも必然だったのでしょう。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)