Home|クリップス(Josef Krips)|チャイコフスキー:交響曲第5番 ホ短調 作品64

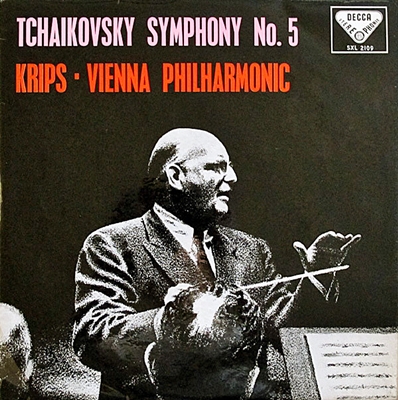

チャイコフスキー:交響曲第5番 ホ短調 作品64

ヨーゼフ・クリップス指揮 ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 1958年9月録音

Tchaikovsky:Symphony No.5 in E minor, Op.64 [1.Andante - Allegro con anima]

Tchaikovsky:Symphony No.5 in E minor, Op.64 [2.Andante cantabile con alcuna licenza]

Tchaikovsky:Symphony No.5 in E minor, Op.64 [3.Valse. Allegro moderato]

Tchaikovsky:Symphony No.5 in E minor, Op.64 [4.Finale. Andante maestoso - Allegro vivace]

何故か今ひとつ評価が低いのですが・・・

4番が持っているある種の激情と6番が持つ深い憂愁。

その中間にたつ5番がどこか「中途半端」というわけでしょうか。

それから、この最終楽章を表面的効果に終始した音楽、「虚構に続く虚構。すべては虚構」と一部の識者に評されたことも無視できない影響力を持ったのかもしれません。

また、作者自身も自分の指揮による初演のあとに「この作品にはこしらえものの不誠実さがある」と語るなど、どうも風向きがよくありません。

ただ、作曲者自身の思いとは別に一般的には大変好意的に受け入れられ、その様子を見てチャイコフスキー自身も自信を取り戻したことは事実のようです。

さてお前はそれではどう思っているの?と聞かれれば「結構好きな作品です!」と明るく答えてしまいます。

チャイコフスキーの「聞かせる技術」はやはり大したものです。確かに最終楽章は金管パートの人には重労働かもしれませんが、聞いている方にとっては実に爽快です。

第2楽章のメランコリックな雰囲気も程良くスパイスが利いているし、第3楽章にワルツ形式を持ってきたのも面白い試みです。

そして第1楽章はソナタ形式の音楽としては実に立派な音楽として響きます。

確かに4番と比べるとある種の弱さというか、説得力のなさみたいなものも感じますが、同時代の民族主義的的な作曲家たちと比べると、そういう聞かせ上手な点については頭一つ抜けていると言わざるを得ません。

いかがなものでしょうか?

自由に振る舞いながら「古典的均衡」という「矩」は超えない「域」に達している

こういう録音を聞いてしまうと、ウィーン・フィルがクリップスを追い出してしまったことは大きな傷手だったと思わざるを得ません。しかし、そうは思いつつも、先に少しふれたように、これは当時のウィーン・フィルが自らをブランド化していく上では微妙にずれていたことも認めざるを得ません。

まず、大きな傷手についてふれれば、ここにはウィーン・フィルがウィーン・フィルだった時代の素晴らしい響きを見事なまでにクリップスが引き出しているからです。既に多くの人が指摘しているように、ここではクリップスは音楽の大きな方向性を示しているだけで、ウィーン・フィルはその大枠の中で自由に振る舞っています。

ウィーン・フィルというのはそう言う自由が与えられると自らの能力を最大限に発揮するオーケストラですから、結果として、他のオーケストラでは絶対に聞くことのできない素晴らしい響きが実現しています。

しかしながら、クリップスが示した大枠というのが、どこまで行っても古典的均衡を大切にするスタイルであったことも事実で、いわゆる「ウィーン風」という曲線を多用するような味付けとは根本的に異なっていた事にも気づかされます。

ただし、その古典的均衡というのは、いわゆるザッハリヒカイトな音楽作りとは異なっています。

何故ならば、そう言う大枠の中においてはオーケストラが自らの持ち味を生かして表情をつけたり、濃厚な味付けをすることを否定はしていないからです。ですから、人によればこれをウィーン情緒に溢れた演奏だと聞こえる人がいても不思議ではありません。

不思議ではないのですが、それでも、例えば孔子が「心の欲する所に従えども矩を踰えず」と述べたような、自由に振る舞いながら「古典的均衡」という「矩」は超えない「域」に達しているのです。

ですから、それは「ザッハリヒカイト」という言葉から連想されるようなクールでハードなものではなく、ましてや、クレンペラーのような強固な意志によって大伽藍を築き上げていくような音楽とは根本的に異なります。

つまりは、既に何度も述べているように、それこそがワインガルトナーからつながる、そしてそれを遡っていけばおそらくはメンデルスゾーンあたりに源流を求めることが出来る伝統の継承者であることを証明しているのです。

しかしながら、ウィーン・フィルはその様な伝統とは袂を分かち、戦後の荒廃から立ち直るために新たな「ウィーンブランド」を確立する道を選んだのです。

そして、その「選択」は間違いなく成功をおさめました。

年末年始になると、頭に「ウィーン」と名のついた怪しげなオーケストラが毎年のようにやってきては、いわゆる「ウィーン風」のワルツを披露します。そして、どこのオケとも知れない団体でも頭に「ウィーン」と名前がついていればそれなりに客は入るのですから「ウィーン・ブランド」恐るべしです。

しかしながら、最近はご本尊の方でさえ、アンサンブルの精度が落ちて崩れてしまった演奏でも「ウィーン風」だと言い張っているように聞こえるときもあります。

まあ、最近はニューイヤー・コンサートくらいしか聴かないので部分的なことかも知れないのですが、それでも「ウィーンブランド」を確立したことが長期的に見れば良かったのかどうかはぼちぼち見直した方がいい時期に来ているのかも知れません。

なお、最後に録音のクオリティなのですが、最初はモノラル録音かと思いました。

1958年の「Decca」録音なのですからそんな事はあり得ないのですが、そう感じてしまうほどにサウンド・ステージは狭いようです。ですから、雰囲気としてはきわめて優秀なモノラル録音のように聞こえてしまう部分があります。

もとからその様な録音だったのか、私の手もとにある復刻音源に問題があるのかは分かりません。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)