Home|ミュンシュ(Charles Munch)|ショーソン:交響曲 変ロ長調 作品20

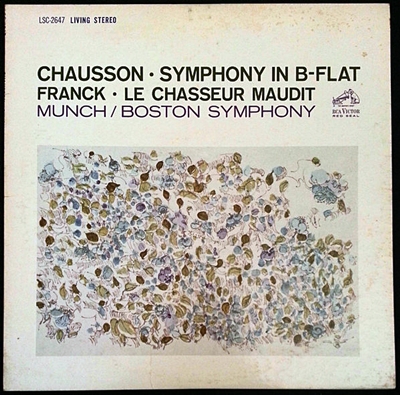

ショーソン:交響曲 変ロ長調 作品20

シャルル・ミュンシュ指揮 ボストン交響楽団 1962年2月26日録音

Chausson:Symphony in B-flat major, Op.20 [1.Lent - Allegro vivo]

Chausson:Symphony in B-flat major, Op.20 [2.Tres lent]

Chausson:Symphony in B-flat major, Op.20 [3.Anime]

上品な叙情性に溢れた音楽

そして、その「フランキスト」の中で最も重要な存在がエルネスト・ショーソンです。

師であるフランクが、その晩年に狙いすましたように各ジャンルで1曲ずつきわめて完成度の高い作品をリリースしたように、ショーソンもまた寡作な作曲家でした。

ショーソンと言えばまず思い浮かぶのが「詩曲」なのですが、それ以外の作品となると大部分が「歌曲」ですから、フランスでも基本的に「歌の人」と評価されているようです。彼のトレードマークである「詩曲」のように管弦楽を使った作品は非常に少なくて、管弦楽伴奏の歌曲集を含めても5曲にも満たないはずです。

そんなショーソンが、1989年から1890年にかけて「交響曲」を生み出しました。彼の創作活動をを概観してみれば、これは実に持って画期的なことだと言えます。

その背景には、サン=サーンスの「交響曲第3番ハ短調(オルガン付き)」やフランクの「交響曲ニ短調」が生み出され、さらには同じフランキスト仲間であるダンディも「フランス山人の歌による交響曲」を発表するという、フランスにおける交響曲の高揚という流れがあったようです。

師であるフランクの交響曲と同様に3楽章構成であり、さらにはフランクのトレードマークともいうべき「循環形式」が採用されています。ただし、その循環形式は冒頭の導入部が最後のエンディングで思い出のように繰り返される程度ですから、かなり控えめな使われ方ではあります。また、第1楽章のトランペットが演奏する印象的なメロディも最終楽章でよみがえるのですが、どちらにしても師の交響曲と較べれば控えめであることは間違いありません。

そして、ショーソンも交響曲でもっとも印象的なのはそう言う場面ではなくて、中間部の第2楽章の叙情性です。

ショーソンの叙情は「詩曲」でもそうだったように、甘さゼロのキリッとした上品さが持ち味なのですが、ここではさらに磨きのかかった上品さによって貫かれています。

なお、この作品は1891年にショーソン自身の指揮で行われてまずまずの成功をおさめるのですが、評価が決定的になったのはニキッシュが1897年にベルリンフィルで取り上げて大成功を収めたことによります。しかし、最近はあまり光の当たることの少ない作品になっているのですが、実際に聞いてみれば十分すぎるほどに魅力的な音楽であることはすぐに気づくはずです。

もう少し取り上げられてもいい交響曲です。

ミュンショはこの音楽をファンタジー文学のように描ききっている

ショーソンの交響曲なんてのはマイナーだから、と書こうとして調べてみると既に2種類の音源をアップしてありました。つまりは好きなんですね、こういう音楽が。(^^;

言ってみればワーグナー以上、マーラー未満みたいな感じでしょうか。

ただし、誤解のないように言い添えておきますが、この以上とか以下というのは「価値判断」に関わるものではなくて、時代的な流れの中での以上以下です。そして、その結果として、ミュンショはこの音楽をファンタジー文学のように描ききっているのだと思います。

第1楽章冒頭のいささか悲愴がかった序奏部分は場面設定と人物紹介、なんだか色々なことが起こってのっぴきならない場面に引っ張り出されることになったのは、例えばトールキンの「ホビットの冒険」の主人公「ビルボ・バギンズ」のようなものでしょうか。

そして、その主人公があれやこれやと思い悩み彷徨う姿が描かれるのが第2楽章であり、その放浪の果てに感情が一気に爆発するようにして最終楽章になだれ込んでいきます。

この最終楽章の冒頭は、もうやるしかないという主人公の開き直りと決断であり、そして戦闘の場への登場です。

しかし、ミュンシュの演奏の雰囲気では、その戦闘でついに主人公は倒れるのですが、最後の最後にその魂は故郷へ帰っていき、不思議な平安の中でエンディングをむかえます。

ファンタジーの原型は昔話であり、昔話の基本構造は「行って帰る」話です。

桃太郎もかぐや姫も、昔話の主人公という物は全て本来自分がいる場所から異界へと旅立ち、その異界で様々な出来事を経験して、最後は本来の場所へと帰っていくことで物語は安定感を持って幕を閉じることが出来ます。

かぐや姫が人間の世界で恋を受け入れて幸せになったのでは話として成り立たないのです。

そして、その基本構造は洋の東西を問わず、欧米のファンタジー文学でもその原則は貫かれています。

あの壮大な「指輪物語」にしても、基本は主人公である「フロド・バギンズ」の「行って帰る」話です。そしてその構造は「ナルニア国物語」でも「ゲド戦記」でも、新しいところでは「ハリー・ポッター」でも変わるところがありません。

そして、ミュンシュは、このショーソンの交響曲を、その様なファンタジーであるかのように描き出したように思えるのです。

もちろん、音楽をこのように文学的に受け取るのを唾棄する人たちがいることは承知していますが、私はそこに何らかのイメージを重ね合わせることは決して誤りではないと思います。

そして、ショーソンの音楽にはその様な要素が含まれていることをミュンシュが教えてくれたような気がするのです。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)

[2025-12-26]

ハイドン:弦楽四重奏曲第58番 ト長調, Op.54, No.1, Hob.3:58(Haydn:String Quartet No.58 in G major, Op.54, No.1, Hob.3:58)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第8番 変ニ長調 作品84-8(Faure:Nocturne No.8 in D-flat major, Op.84 No.8)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第9番 ロ短調 作品97(Faure:Nocturne No.9 in B minor, Op.97)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-21]

ベルリオーズ:幻想交響曲 作品14(Berlioz:Symphonie fantastique in C minor, Op.14)コンスタンティン・シルヴェストリ指揮 パリ音楽院管弦楽団 1961年2月6日~8日&11日録音(Constantin Silvestri:Orchestre De La Societe Des Concerts Du Conservatoire Recorded on June 6-8&11, 1961)