Home|バイロン・ジャニス(Byron Janis)|アドルフ・シュルツ=エヴラー:ヨハン・シュトラウスの『美しく青きドナウ』によるアラベスク

アドルフ・シュルツ=エヴラー:ヨハン・シュトラウスの『美しく青きドナウ』によるアラベスク

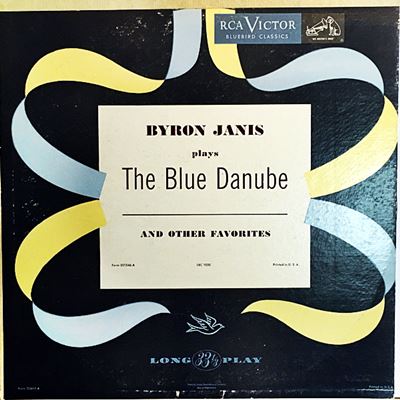

(P)バイロン・ジャニス 1952年8月20日録音

Adolf Schulz-Evlers:Arabesken uber "An der Schonen Blauen Donau" von Johann Strauss

オーストリアの第2国歌

ところが、そう言う「愛国的(?)」な歌詞などは放り出して、純粋に管弦楽曲として編曲して演奏すると、これが爆発的なヒットとなったのです。

この編曲の背景には、シュトラウスの妻がこの作品のメロディの素晴らしさに気づいて、演奏旅行に出かける夫の鞄にそっとしまい込んだという「美談」が残されています。何とも「クサイ」話ですが、今も昔もこの手の話が好きな人が多いという証拠にはなるでしょう。

しかし、きっかけは何であれ、今やこの音楽はオーストリアの第2国歌といわれるほどになっています。それ故に、ニューイヤーコンサートで、この作品だけはアンコール曲として必ず演奏されます。冒頭の音型をヴァイオリンが刻みはじめると一斉に拍手が巻き起こって演奏が中断され、指揮者とウィーン・フィルが新年の挨拶をするというのが「お約束」になっています。

<シュルツ=エブラーによる編曲版>

このピアノ編曲版は「ヨハン・シュトラウスの『美しく青きドナウ』によるアラベスク(Arabesken uber "An der Schonen Blauen Donau" von Johann Strauss)」というのが正式名称らしいです。編曲者のアドルフ・シュルツ=エヴラーはポーランド出身のピアニストであり作曲家でもあったのですが、その作品のほとんどは忘れ去られていて、この編曲が唯一人々の記憶に残っている作品らしいです。しかし、幸いなことにこの辺局番が人々の記憶から消えてしまうことはないようなので、彼はこの1曲で音楽の歴史に名を刻むことになります。

彼はリストの弟子でもあったのですが、その1番弟子の座は「タウジッヒ」に譲らざるを得ませんでした。しかし、今日、タウジッヒの名を覚えているような人は人は殆どいないでしょうから、やはり「演奏」ではなく「作品」を残すことの大きさを思い知らされます。

通過点の先の世界をともに見ることができなかったのは、実に持って残念な話でした

ここで紹介しているバイロン・ジャニスを始めとして、ウィリアム・カペル、ジュリアス・カッチェン、、レオン・フライシャー、ヴァン・クライバーン、ゲイリー・グラフマンというのは、50年代から60年代のアメリカを代表した若手ピアニスト達でした。彼らに共通しているのは、いずれも若くしてそのキャリアが絶たれてしまったという事実です。それはもう、まるで何かの悪意が働いているのではないかと思ってしまうほどです。

ウィリアム・カペルは「ホロヴィッツの再来」と言われるほどの華々しいデビューを飾り、そして、その後もホロヴィッツを超えんとするかのごとき活躍を見せながら、飛行機事故(英連邦太平洋航空304便墜落事故)により31歳の若さで亡くなってしまいます。

ジュリアス・カッチェンはその様な悲劇には見舞われなかったものの、「知的なブルドーザー」と喩えられるほどの精力的な活動をこなしながらわずか42年でこの世を去ってしまいます。

ジャニスはホロヴィッツがその才能にふれこんで自ら弟子入りを進めた唯一にピアニストであり、10代後半の4年間をホロヴィッツの家に住み込んで学ぶ機会に恵まれました。グラフマンもまたわずか3人しかいなかったホロヴィッツの弟子のうちの一人でした。

そして、この二人はともに指の故障によってそのキャリアを絶たれています。

過酷な訓練による過度な指への負担が原因と言われているのですが、その背後には師であったホロヴィッツの呪縛があったものと想像されます。

フライシャーもまたセル&クリーブランド管とのコンビで数多くの優れた録音を残しながら、30代半ばで「局所性ジストニア」という難病でキャリアを絶たれます。ちなみに、グラフマンの指の故障もこの「局所性ジストニア」だったと言われています。

クライバーンは言うまでもなく第1回チャイコフスキー国際コンクールで優勝して一躍アメリカのヒーローとなるものの、過密スケジュールによって潰されてしまいました。

歴史に「イフ」はないのですが、もしもこの6人が順調にキャリアを積みあげていれば、少なくともアメリカにおけるクラシック音楽の世界は随分と様変わりしていたでしょう。とりわけ、カペルとジャニスは30代でそのキャリアを終えていますから、ひたすら強靱にピアノを鳴り響かせている時代から次のステップへと移ろうかと言うときに終わってしまっているのですから、実に持って残念な話です。

もちろん、ジャニスは指の故障を回復させて80年代には復活するのですが、その時には既に輝きを失っていました。10年を超えるキャリアの中断は致命的であり、それはフライシャーにおいてもクライバーンにおいても同様でした。

その意味では、もう少し活躍する期間の長かったカッチェンやグラフマンはまだしも幸運だったと言えるのでしょうが、それでもある種の生真面目さを抜け出すところまでには至っていません。

この6人を一括りにして論ずるのは乱暴であるとは思うのですが、それでも誤解を恐れずに言い切ってしまえば、彼らの演奏には青年らしい生硬なまでの生真面目さが貫かれています。それは、芸人ホロヴィッツや大向こうへの受けをいつも意識していたルービンシュタイン等は言うまでもなく、ヨーロッパの巨匠と言われていたピアニストを聞き込んできた者にとっては、ある種の新鮮さとして感じられたことでしょう。

実際、彼らの紡ぎ出すピアノの響きは、年寄りピアニストには出すことのできない、強靱でありながら潔いまでの透明感を持ったものでした。

ただし、それは若者にしか表現できない世界ではあるものの、それでも一つの通過点であったことも事実です。その通過点の先の世界をともに見ることができなかったのは、実に持って残念な話でした。

<追記>

1952年のモノラル録音とは到底信じがたいほどの優秀録音です。この時代のアメリカは本当に凄かったのです。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)