Home|シュミット=イッセルシュテット(Hans Schmidt-Isserstedt)|ドヴォルザーク:管楽アンサンブルのためのセレナード ニ短調 作品44

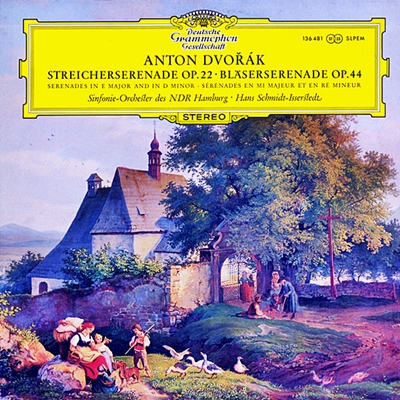

ドヴォルザーク:管楽アンサンブルのためのセレナード ニ短調 作品44

ハンス・シュミット=イッセルシュテット指揮 北ドイツ放送交響楽団 1963年12月録音

Dvorak:Serenade for Wind Instruments, Op.44 [1.Moderato quasi marcia]

Dvorak:Serenade for Wind Instruments, Op.44 [2.Menuetto: Tempo di minuetto; Trio: Presto]

Dvorak:Serenade for Wind Instruments, Op.44 [3.Andante con moto]

Dvorak:Serenade for Wind Instruments, Op.44 [4.Finale: Allegro molto]

幸福感に満ちた音楽

何しろ、その奨学金というのは1年間に400グルテンでした。

当時のドヴォルザークは、教会のオルガン奏者や個人レッスン等など・・・という仕事をしてかき集めることができた金額は1年間に160グルテン程度だったと伝えられています。

ですから、それは今まで見たこともなかったような大金だったのです。

そして、その喜びがどれほどのものだったかは、その年の仕事ぶりからもうかがえます。

日銭を稼ぐためのつまらぬ仕事から一切解放されて作曲に打ち込むことができるようになったのですから、それまで心の中にため込みながらも形にすることができなかったものが一気にあふれ出したようでした。

弦楽五重奏にピアノを含んだ三重奏や四重奏等の室内楽作品、そして交響曲(第5番)に大規模なオペラ(5幕からなる「ヴァンダ」)、そしてここで紹介している弦楽のためのセレナードがその年に書かれているのです。

もしかしたら、その時は、彼の一生においてもっとも幸福だった時期かもしれません。その幸福感はとりわけこのセレナードに溢れていて、まさに「青春の歌」とも言うべき音楽に仕上がっています。この音楽形式としてはチャイコフスキーの弦楽のためのセレナードが有名なのですが、それと比べても全く遜色ない作品に仕上がっています。

そして、その3年後に今度は楽器編成を変えてもう一曲セレナードを書いています。

それが管楽器のためのセレナードです。

弦楽器の方はまさに窓辺で恋人におくるロマンティックな音楽だとすれば、管楽器の作品はまさにボヘミアの草原で繰り広げられる宴を思わせます。特に、弦楽器の方ではチェコの民族的な雰囲気が希薄だったこと埋め合わせるかのように、管楽器の方ではそう言うチェコの魂があふれ出しています。また、管楽器の音色を絶妙に組み合わせて紡ぎ出される世界はモーツァルトの同様の作品を思い出させる程の素晴らし朝です。

雲に隠れた膨大な山塊に気づかせてくれる存在

「ハンス・シュミット=イッセルシュテット」と言う名前があまりにも長すぎたのか、気づけば、このそこそこ著名な指揮者の録音をほとんど取り上げていないことに気づきました。やはり、人のやることにはどこか「欠落」が伴うものです。なお、この長すぎる名前は、本当は「ハンス・シュミット」だったようです。

しかし、この「ハンス・シュミット」というのは「鍛冶屋のヨハネス」という意味になるそうで、ドイツでは「鈴木一郎」くらいにありふれた名前だそうです。そこで、母方の「イッセルシュテット」を後につけることで少しでも印象を強くしようとして「ハンス・シュミット=イッセルシュテット(以下、あまりにも長いので『イッセルシュテット)』)としたそうです。

ただ、芸風の方は、そう言う名前をめぐるちょっとしたあざとさとは対照的に「穏健」そのものです。

そして、その音楽を聞いていて、ふと思い出したことがありました。

確かに、フルトヴェングラーやクナッパーツブッシュやクレンペラーなどと言う存在は実に偉大なものでした。それは、たとえてみれば、雲海の上にその山巓を抜きんでて誇示する偉大な山々でした。そして、私たちの多くはその偉大なる高峰群を、その山塊から遠く離れた東海の島国から長きにわたって眺めていたわけです。

しかし、遠く眺めるだけではなく、やがて少なくない人々はその山塊の麓に足を運べるようになる時代がきました。そして、山麓にたどり着いてみれば、クラシック音楽という巨大な山塊の大部分はその雲の下に姿を隠していたことに気づくようになりました。

私もまた、若い頃に何度かヨーロッパに足を運ぶようになって、ヨーロッパの楽団だからと言ってどれもこれもが抜きんでて素晴らしいわけでないと言う「当たり前の事実」に気づくようになりました。しかし、その反面、小さな街にも歌劇場があり、教会では日曜日ごとにミサと称する(^^;音楽会が開かれている事実に驚かされました。

小さな村の教会でバッハのコラールを聴いたときの感動は今も深く記憶に刻み込まれています。

そして、そのような雲の下に隠れている膨大な山塊を知らずして、その上にそびえている高峰群の本当の素晴らしさを理解することができるのだろうか、と言う疑問にとらわれたものでした。

おそらく、今という時代からこのイッセルシュテットという山塊を眺めれば、それは時々、その頂きを垣間見ることができるような山かもしれません。特に、戦後は北ドイツ放送交響楽団の事実上の音楽監督としての仕事に全力を傾注して、セッションでの録音には熱心でなかったために、有名な割には録音には恵まれていません。

おそらく、イッセルシュテットと言って真っ先に思い浮かぶのは、1965年から68年にかけて行われたベートーベンの交響曲全集、とりわけ第8番の録音でしょう。オケはウィーン・フィルハーモニー管弦楽団でした。

しかし、それ以外で彼の録音を尋ねられて、ぐに答えることが出来る人は多くないように思われます。

その意味で、彼は雲海の上にかすかにその頂きをつきだしている存在なのです。

しかし、それだからこそ、そう言う雲海の下に没してしまっている彼の録音を聞き直してみると、その雲の下に隠れているクラシック音楽という山塊の巨大さを気づかせてくれるように思うのです。

彼の芸術には「オレがオレが」という灰汁の強い自己主張は全くありません。彼の録音の何を聞いても、そこにはきちんと整理された過不足のない表現が実現されています。

かといって、その過不足のなさは、戦後のクラシック音楽を覆った「新即物主義」に基づいた「原点に忠実な演奏」というのとも根本的に違います。もちろん、彼の演奏はスコアを恣意的に弄るような古いタイプの演奏とは遠い位置にありますが、それでいながら、長い歴史を持つクラシック音楽という世界に受け継がれてきた「伝統」をしっかりとふまえた「穏健さ」が貫かれているのです。

それは、一見すれば穏やかな微笑みに満ちているようでいながら、その穏やかさの底に伝統を守る強靱な意志と頑固さが貫かれています。

そして、そのような強い意志と頑固さこそが、もしかしたらフルトヴェングラーとの出会いを経た後のメニューヒンをすくませたものかもしれません。

頂きを仰ぎ見ることは大切なことで。

しかし、頂きだけを眺めていたのでは見落ちしてしまうこともたくさんあると言うことは肝に銘じておいた方がいいようです。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)