Home|スクロヴァチェフスキ(Stanislaw Skrowaczewski)|シューベルト:交響曲8(9)番 ハ長調「ザ・グレイト」 D944

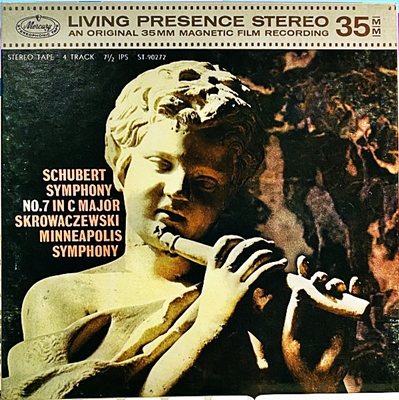

シューベルト:交響曲8(9)番 ハ長調「ザ・グレイト」 D944

スタニスワフ・スクロヴァチェフスキ指揮 ミネアポリス交響楽団 1961年11月26日録音

Schubert:Symphony No.9 in C major, D.944 "The Great" [I. Andante ? Allegro, ma non troppo - Piu moto]

Schubert:Symphony No.9 in C major, D.944 "The Great" [II. Andante con moto]

Schubert:Symphony No.9 in C major, D.944 "The Great" [III. Scherzo. Allegro vivace - Trio]

Schubert:Symphony No.9 in C major, D.944 "The Great" [IV. Allegro vivace]

この作品はある意味では「交響曲第1番」です。

シューベルトはわずか31年の人生にも関わらず多くの作品を残してくれましたが、それらの大部分は親しい友人達の間で演奏されるにとどまりました。彼の作品の主要な部分が声楽曲や室内楽曲で占められているのはそのためです。

言ってみれば、プロの音楽家と言うよりはアマチュアのような存在で一生を終えた人です。もちろん彼はアマチュア的存在で良しとしていたわけではなく、常にプロの作曲家として自立することを目指していました。

しかし世間に認められるには彼はあまりにも前を走りすぎていました。(もっとも同時代を生きたベートーベンは「シューベルトの裡には神聖な炎がある」と言ったそうですが、その認識が一般のものになるにはまだまだ時間が必要でした。)

そんなシューベルトにウィーンの楽友協会が新作の演奏を行う用意があることをほのめかします。それは正式な依頼ではなかったようですが、シューベルトにとってはプロの音楽家としてのスタートをきる第1歩と感じたようです。彼は持てる力の全てをそそぎ込んで一曲のハ長調交響曲を楽友協会に提出しました。

しかし、楽友協会はその規模の大きさに嫌気がさしたのか練習にかけることもなくこの作品を黙殺してしまいます。今のようにマーラーやブルックナーの交響曲が日常茶飯事のように演奏される時代から見れば、彼のハ長調交響曲はそんなに規模の大きな作品とは感じませんが、19世紀の初頭にあってはそれは標準サイズからはかなりはみ出た存在だったようです。

やむなくシューベルトは16年前の作品でまだ一度も演奏されていないもう一つのハ長調交響曲(第6番)を提出します。こちらは当時のスタンダードな規模だったために楽友協会もこれを受け入れて演奏会で演奏されました。しかし、その時にはすでにシューベルがこの世を去ってからすでに一ヶ月の時がたってのことでした。

この大ハ長調の交響曲はシューベルトにとっては輝かしいデビュー作品になるはずであり、その意味では彼にとっては第1番の交響曲になる予定でした。もちろんそれ以前にも多くの交響曲を作曲していますが、シューベルト自身はそれらを習作の域を出ないものと考えていたようです。

その自信作が完全に黙殺されて幾ばくもなくこの世を去ったシューベルトこそは「理解されなかった天才の悲劇」の典型的存在だと言えます。しかし、天才と独りよがりの違いは、その様にしてこの世を去ったとしても必ず時間というフィルターが彼の作品をすくい取っていくところにあります。この交響曲もシューマンによって再発見され、メンデルスゾーンの手によって1839年3月21日に初演が行われ成功をおさめます。

それにしても時代を先駆けた作品が一般の人々に受け入れられるためには、シューベルト?シューマン?メンデルスゾーンというリレーが必要だったわけです。これほど豪華なリレーでこの世に出た作品は他にはないでしょうから、それをもって不当な扱いへの報いとしたのかもしれません。

スコアに書かれた音は全て聞き手に伝えるべき

「Stanislaw Skrowaczewski」・・・日本では長く「スタニスラフ・スクロヴァチェフスキ」と表記されてきましたが、実際の発音に則せば「スタニスワフ・スクロヴァチェフスキ」の方が正しいそうなので、最近は「スタニスワフ・スクロヴァチェフスキ」と表記されることが多くなってきているようです。ただし、何処の国であっても,

「スタニスラフ・スクロヴァチェフスキ」であろうが、「スタニスワフ・スクロヴァチェフスキ」であるが、あまりにも長すぎて発音しづらいので、とりわけ英語圏を中心として「Mr.S(ミスターS)」と呼ばれることが多い指揮者です。そして、最近は読売日本交響楽団との関係が深いので日本人にとっては非常に馴染みのある指揮者の一人ともなっています。

それにしても、芸歴の長い人です。

1923年生まれですから、今年で御年92歳です。大変な早熟の天才で、11歳でピアニストとしてリサイタルを開き、13歳でベートーヴェンのピアノ協奏曲第3番を弾き振りするなど、神童ぶりを発揮した話は結構有名です。しかし、彼の名が世界に知れ渡ったのはセルの目にとまってクリーブランド管の客演に招かれた事がきっかけでした。そして、その客演指揮の成功でドラティの跡を継いでミネアポリスのオケを率いる事になり、さらにそのコンビでマーキュリー・レーベルやVOXレーベルに多くの録音を行ったことにによって多くの人にその存在を知られるようになりました。

そして、20年に近くにわたったミネアポリスとの関係を終えて再びヨーロッパに戻り、とりわけ1990年代にザールブリュッケン放送交響楽団とブルックナーの交響曲全集を完成させたことで押しも押されもせぬビッグネームの一人となりました。

「Mr.S」は本業は指揮者なのでしょうが、作曲家としての活動も活発に行っているという点ではパレーなどと似通っています。その意味では、作曲家が指揮活動を行ったときの特徴がそっくりそのまま彼にもあてはまります。

作曲家としての立ち位置がパレーと「Mr.S」とでは随分と違うのですが、指揮活動と言うことになると似通ってくるのは面白い現象です。

パレーのところで次のように述べたことが、「Mr.S」にもほぼあてはまるのではないでしょうか。

プロの作曲家であれば、言いたいこと、表現したいことは全て楽譜に詰め込んだという思いがあるはずです。

ですから、かなり思い切った言い方をしてしまえば、作曲家が指揮者(演奏家)に求めるものは、その楽譜を大切にして、それを「いかに」表現するかに力を傾注してくれることです。

間違っても、その楽譜を深読みして、そこに「何が」表現されているかを詮索し、その詮索をもとにしてもう一度「今まさに作品が生まれたか」かのように演奏するなどというのはお節介以外の何ものでもないはずです。」

そして、この「表現したいことは全て楽譜に詰め込んだという思い」はより強く、そうであるならば、そのスコアに書かれた音は全て聞き手に伝えるべき努力をするのが指揮者の仕事だというスタンスを絶対に崩さないのが「Mr.S」なのです。そして、そう言う彼の信念は若い頃からすでに確立していたことがはっきりと分かるのが、この30代のシューベルトの録音です。

非常に全体のバランスが良くて、ともすればエキセントリックになりがちなパレーと較べれば非常に真っ当な演奏に聞こえます。しかし、その真っ当なように聞こえる背景にある「バランス」と「明晰さ」への執念は尋常でないことが、聞き進んでいくうちにじわじわと伝わってきます。そして、その明晰さへの執念がともすれば音楽的なスケールを小さくするという批判がよく浴びせられるのですが、これを聞くと、ではあなたの言う「音楽的スケールっていったい何なのよ?」と聞いてみたくなったりします。

それはもしかしたら、「「何が」表現されているかを詮索し、その詮索をもとにしてもう一度「今まさに作品が生まれたか」かのように」演奏することを求めているのだとしたら、それは求める方が間違っているのです。最初から求めもしなければ追求もしていないものがないからと言って文句を言うのは筋違いで、もしもそう言うものが欲しいのならば、そう言うものを「売っている」お店に行けばいいのです。

でも、八百屋に行って肉がないと喚いている人の何と多いことか!!

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2017-02-28:Can Beetho

- 音楽の世界ではかなりの高齢になっても演奏会を行なう人は少なくありませんが、その多くは、名ばかり巨匠、名ばかり大御所と化しているようです。

そうした中で、最晩年の演奏、それも日本の交響楽団を相手に冴えた演奏を聴かせてくれたスクロヴァチェフスキさんは稀な指揮者と言えるでしょう。

きのうのNHK・FM「クラシックカフェ」は予定の一部を変更して、追悼の意を表すためにスクロヴァチェフスキさんの演奏を放送していました。

プロコフィエフ、そしてベートーヴェンの交響曲第8番。第8番は推進力のあるとても気持ちのいい演奏でした。

今後こちらのページにもスクロヴァチェフスキさんの演奏が増えていくことを楽しみにしています。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)