Home|ジュリーニ(Carlo Maria Giulini)|ドヴォルザーク:交響曲第9番 ホ短調 Op.95 「新世界より」

ドヴォルザーク:交響曲第9番 ホ短調 Op.95 「新世界より」

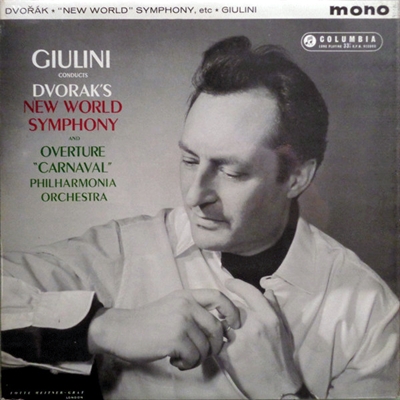

ジュリーニ指揮 フィルハーモニア管弦楽団1961年1月18~27日録音

Dvorak:Symphony No 9 in E Minor, Op. 95, "From the New World" [1.Adagio?Allegro molto]

Dvorak:Symphony No 9 in E Minor, Op. 95, "From the New World" [2.Largo]

Dvorak:Symphony No 9 in E Minor, Op. 95, "From the New World" [3.Molto vivace]

Dvorak:Symphony No 9 in E Minor, Op. 95, "From the New World" [4.Allegro con fuoco]

望郷の歌

ドヴォルザークがニューヨークに招かれる経緯についてはどこかで書いたつもりになっていたのですが、どうやら一度もふれていなかったようです。ただし、あまりにも有名な話なので今さら繰り返す必要はないでしょう。

しかし、次のように書いた部分に関しては、もう少し補足しておいた方が親切かもしれません。

この作品はその副題が示すように、新世界、つまりアメリカから彼のふるさとであるボヘミアにあてて書かれた「望郷の歌」です。

この作品についてドヴォルザークは次のように語っています。

「もしアメリカを訪ねなかったとしたら、こうした作品は書けなかっただろう。」

「この曲はボヘミアの郷愁を歌った音楽であると同時にアメリカの息吹に触れることによってのみ生まれた作品である」

この「新世界より」はアメリカ時代のドヴォルザークの最初の大作です。それ故に、そこにはカルチャー・ショックとも言うべき彼のアメリカ体験が様々な形で盛り込まれているが故に「もしアメリカを訪ねなかったとしたら、こうした作品は書けなかっただろう」という言葉につながっているのです。

それでは、その「アメリカ体験」とはどのようなものだったでしょうか。

まず最初に指摘されるのは、人種差別のない音楽院であったが故に自然と接することが出来た黒人やアメリカ・インディオたちの音楽との出会いです。

とりわけ、若い黒人作曲家であったハリー・サンカー・バーリとの出会いは彼に黒人音楽の本質を伝えるものでした。

ですから、そう言う新しい音楽に出会うことで、そう言う「新しい要素」を盛り込んだ音楽を書いてみようと思い立つのは自然なことだったのです。

しかし、そう言う「新しい要素」をそのまま引用という形で音楽の中に取り込むという「安易」な選択はしなかったことは当然のことでした。それは、彼の後に続くバルトークやコダーイが民謡の採取に力を注ぎながら、その採取した「民謡」を生の形では使わなかったののと同じ事です。

ドヴォルザークもまた新しく接した黒人やアメリカ・インディオの音楽から学び取ったのは、彼ら独特の「音楽語法」でした。

その「音楽語法」の一番分かりやすい例が、「家路」と題されることもある第2楽章の5音(ペンタトニック)音階です。

もっとも、この音階は日本人にとってはきわめて自然な音階なので「新しさ」よりは「懐かしさ」を感じてしまい、それ故にこの作品が日本人に受け入れられる要因にもなっているのですが、ヨーロッパの人であるドヴォルザークにとってはまさに新鮮な「アメリカ的語法」だったのです。

とは言え、調べてみると、スコットランドやボヘミアの民謡にはこの音階を使用しているものもあるので、全く「非ヨーロッパ的」なものではなかったようです。

しかし、それ以上にドヴォルザークを驚かしたのは大都市ニューヨークの巨大なエネルギーと近代文明の激しさでした。そして、それは驚きが戸惑いとなり、ボヘミアへの強い郷愁へとつながっていくのでした。

どれほど新しい「音楽的語法」であってもそれは何処まで行っても「手段」にしか過ぎません。

おそらく、この作品が多くの人に受け容れられる背景には、そう言うアメリカ体験の中でわき上がってきた驚きや戸惑い、そして故郷ボヘミアへの郷愁のようなものが、そう言う新しい音楽語法によって語られているからです。

「この曲はボヘミアの郷愁を歌った音楽であると同時にアメリカの息吹に触れることによってのみ生まれた作品である」という言葉に通りに、ボヘミア国民楽派としてのドヴォルザークとアメリカ的な語法が結びついて一体化したところにこの作品の一番の魅力があるのです。

ですから、この作品は全てがアメリカ的なもので固められているのではなくて、まるで遠い新世界から故郷ボヘミアを懐かしむような場面あるのです。

その典型的な例が、第3楽章のスケルツォのトリオの部分でしょう。それは明らかにボヘミアの冒頭音楽(レントラー)を思い出させます。

そして、そこまで明確なものではなくても、いわゆるボヘミア的な情念が作品全体に散りばめられているのを感じとることは容易です。

初演は1893年、ドヴォルザークのアメリカでの第一作として広範な注目を集め、アントン・ザイドル指揮のニューヨーク・フィルの演奏で空前の大成功を収めました。

多くのアメリカ人は、ヨーロッパの高名な作曲家であるドヴォルザークがどのような作品を発表してくれるのか多大なる興味を持って待ちかまえていました。そして、演奏された音楽は彼の期待を大きく上回るものだったのです。

それは、アメリカが期待していたアメリカの国民主義的な音楽であるだけでなく、彼らにとっては新鮮で耳新しく感じられたボヘミア的な要素がさらに大きな喜びを与えたのです。

そして、この成功は彼を音楽院の院長として招いたサーバー夫人の面目をも施すものとなり、2年契約だったアメリカ生活をさらに延長させる事につながっていくのでした。

じっくり耳を傾ける価値はあります

調べてみると、ジュリーニはドヴォルザークをよく取り上げています。今回紹介するフィルハーモニア管を手始めに、ロンドンフィル、シカゴ響、そしてコンセルトヘボウなどを相手に数多く録音を残しています。こんな事を書くとまたテンポのことか!と叱られそうなのですが、最後のコンセルトヘボウ盤なんかはかなり遅いですね。

数字だけを較べても意味はないのですが、参考までに記しておくと、新世界よりでは以下のようになっています。

- フィルハーモニア盤(61年録音) 9:16 12:33 7:51 11:17

- コンセルトヘボウ盤(92年録音) 10:10 15:28 8:21 12:53

ちなみに第8番では以下のようになっています。

- フィルハーモニア盤(62年録音) 10:11 10:57 6:55 10:03

- コンセルトヘボウ盤(93年録音) 12:45 12:10 8:36 10:13

両方とも、おおよそ6分ほど遅くなっています。しかし、不思議なことに、ジュリーニが作ろうとしている音楽の方向性はそれほど変わっていないように聞こえます。

ジュリーニの本質は歌うことです。彼にとって音楽とはまず第1義的に歌うものであったことは間違いありません。それをイタリア人気質という安易な一言で片付けるわけにはいかないのでしょうが、それでも彼の一番根っこの部分にはその本能が根を張っていることは間違いありません。

ただ、面白いと思うのは、先に録音された9番の方がオケの響きはすっきりとした見通しの良いものになっているのに対して、翌年に録音された8番の方はシューマンの録音を思い起こさせるような分厚い響きで驀進していきます。この違いが何に起因しているのは分かりませんが、後のコンセルヘボウ感との録音をインプットしてみれば、彼はほしい響きはこっちの方だったのかな?とは思われます。

ブラームスのところでも感じたのですが、ジュリーにとって音楽とはまず何よりもじっくりと腰を下ろして歌うものであったようです。そして、その歌はジュリーニという人間の中をくぐり抜けることで、よりいっそう繊細で入念な表情をつけられていくことになるわけです。その細かい表情付けを素敵と思うか鬱陶しいと思うかは人ぞれぞれでしょうが、それでも音楽とはこういう形でも存在することが出来るのだと宇ジュリーニの哲学はひとまずは受け入れておくべきでしょう。

それから、最後に忘れずに付け加えておきますが、ここまでネッチリと歌っていても、その歌におぼれて全体を見失うことがないのがジュリーニの凄いところです。8番の方は聞きようによっては歌におぼれて雑になる部分も散見されるのですが、9番の方は実に持って見事な佇まいです。その崩れぬ佇まいの中で繊細に歌っていく様は見事としか言いようがありません。

そう言えば、ジュリーニはこういう巨匠としては珍しく、病気でもないのに98年に引退を表明して第1選から身を退いています。おそらく、彼の中には若い頃から己が理想とする音楽の形が確固として存在していたのでしょう。それ故に、それが実現できなくなったときには潔く身を退く決心が出来たのかもしれません。好き嫌いというレベルで判断すれば「嫌い」という人が少なくないと思われるのですが、それでもそう言う好き嫌いのレベルをこえて一度はその言い分にじっくり耳を傾ける価値は未だに失っていない指揮者だと思います。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2015-07-17:セル好き

- メロディー中心に聞き込むと次第に引き込まれ、聴かせどころ満載ですが、背景や気配があまり感じられず、箱庭的とはいわないまでも、見える範囲がステージの上あるいはヨーロッパの庭で、良くできた日本庭園や盆栽が見せる大自然が想起できないところが物足りなさになっているような感じがします。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)