Home|サヴァリッシュ(Wolfgang Sawallisch)|ブラームス:交響曲第1番 ハ短調 作品68

ブラームス:交響曲第1番 ハ短調 作品68

サヴァリッシュ指揮 ウィーン交響楽団 1962年12月録音

Brahms:Symphony No.1 in C minor Op.68 [1st movement]

Brahms:Symphony No.1 in C minor Op.68 [2nd movement]

Brahms:Symphony No.1 in C minor Op.68 [3rf movement]

Brahms:Symphony No.1 in C minor Op.68 [4th movement]

ベートーヴェンの影を乗り越えて

彼がこの作品に着手してから完成までに要した20年の歳月は、言葉を変えればベートーヴェンの影がいかに大きかったかを示しています。そうして完成したこの第1交響曲は、古典的なたたずまいをみせながら、その内容においては疑いもなく新しい時代の音楽となっています。

この交響曲は、初演のときから第4楽章のテーマが、ベートーヴェンの第9と似通っていることが指摘されていました。それに対して、ブラームスは、「そんなことは、聞けば豚でも分かる!」と言って、きわめて不機嫌だったようです。

確かにこの作品には色濃くベートーヴェンの姿が影を落としています。最終楽章の音楽の流れなんかも第9とそっくりです。姿・形も古典派の交響曲によく似ています。

しかし、ここに聞ける音楽は疑いもなくロマン派の音楽そのものです。

彼がここで問題にしているのは一人の人間です。人類や神のような大きな問題ではなく、個人に属するレベルでの人間の問題です。

音楽はもはや神をたたるものでなく、人類の偉大さをたたえるものでもなく、一人の人間を見つめるものへと変化していった時代の交響曲です。

しかし、この作品好き嫌いが多いようですね。

嫌いだと言う人は、この異常に気合の入った、力みかえったような音楽が鬱陶しく感じるようです。

好きだと言う人は、この同じ音楽に、青春と言うものがもつ、ある種思いつめたような緊張感に魅力を感じるようです。

ユング君は、若いときは大好きでした。

そして、もはや若いとはいえなくなった昨今は、正直言って少し鬱陶しく感じてきています。(^^;;

かつて、吉田秀和氏が、力みかえった青春の澱のようなものを感じると書いていて、大変な反発を感じたものですが、最近はこの言葉に幾ばくかの共感を感じます。

それだけ年をとったということでしょうか。

なんだか、リトマス試験紙みたいな音楽です。 い人でも、この作品の冒頭を知らない人はないでしょう。

伝統と対峙した演奏

サヴァリッシュという人は「ドイツの音楽の先生」という雰囲気で、穏やかに経歴を積み重ねてきたように見えるのですが、戦時中はかなり過酷な体験を強いられたようです。たとえば、所属部隊がレニングラードに派遣されて全滅したにもかかわらず、たまたまピアノの腕を買われて慰問演奏に出かけていて一人取り残されたとか、戦車部隊の通信兵としてイタリア戦線の最前線を転戦させられたか、さらには敗戦後も敗残兵として放浪の憂き目にあったとかです。

「芸は身をたすく」ということばがありますが、サヴァリッシュの場合は本当に言葉の意味のままに命を長らえることができたようです。

戦後はアウクスブルク歌劇場の練習指揮者をスタートラインとして、アーヘンの歌劇場、ヴィースバーデンの歌劇場、ケルンの歌劇場の音楽総監督へとキャリアの階段を駆け上っていきます。

そして、ケルンの歌劇場の音楽総監督の職を得た1960年にはウィーン交響楽団の首席指揮者も勤めることになります。

まさに、ヨーロッパの伝統とも言うべき、地方の歌劇場からのたたき上げで力を伸ばしていった指揮者です。

しかし、その演奏を聴くと、特にこのブラームスなどは意識的にヨーロッパの伝統から距離を置いて、スコアだけを頼りにもう一度自分なりのブラームス像を作り上げようという意欲が読み取れます。

もちろん、聞きようによっては、あまりにも直線的に過ぎてスケールが小さいとか、奥行きが浅いなどと言う文句も出てくるのでしょうが、そう言う物言いは注意する必要があります。なぜならば、ここでのサヴァリッシュはそう言う「伝統的なブラームス像」を意識的に避けているからです。ですから、本人が意識的に拒否しているような部分が実現していないことを持ってだめ出しをするのはあまりにも物が見えていないと言わざるを得ません。特に、1番などは意図的に力こぶが入るのを避けていることがよく分かります。4番なども同様で、この曲にまとわりついている「舞い落ちる秋の枯れ葉」みたいなイメージからは距離を置こうといている様子が手に取るように分かります。

では、ここでサヴァリッシュは何を求めているのかと言えば、それはブラームスが書いたスコアを過不足なく、かつバランスよく鳴らし切ることに力を傾注し、結果として、重くない颯爽としたブラームス像を立ち上げることです。

確かに、このサヴァリッシュの的確な指揮によって、各声部がバランス良く鳴ることによって世間で言われるほどには渋くもならず、逆に風通しの良い颯爽とした姿が浮かび上がってきます。

また、録音の方もそう言う細部の見通しを良くするために、かなりデッドな感じで音をすくい取っています。もっとも、この時代のフィリップスの録音はみんなデッドなのですが、しかし、これに関してはかなり確信犯です。

そう言えば、若い頃の小沢もこんな音楽をやっていました。

まるで、夏の朝露にぬれたような瑞々しい音楽はとても魅力的でした。

どちらも、伝統という名に胡座をかいておけば80点の平均点がとれる道を捨てて、真摯にスコアと向き合った結果がしっかりと刻み込まれています。

もちろん、そのようにして提示されたブラームス像を是とするか否とするかは人それぞれでしょう。

しかし、それでも否とするときに「フルヴェンと比べればスケールが小さいね」などと言っていると、それは聞き手もまた「怠惰の別名である伝統」の上に胡座をかいていると言われても仕方がありません。

聞くところによると、この時期、フィリップスはサヴァリッシュとウィーン交響楽団の組み合わせでモーツァルトやハイドンの交響曲をまとめて録音する計画を持っていたそうです。しかし、その計画の中心にいたプロデューサーがフィリップスを去ってしまったためにその計画は立ち消えになってしまったそうです。

実現していれば、それなりに興味深い録音が残ったと思えるので、実に残念な話ではあります。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2015-02-23:wolfii

- 明晰で強い説得力を持つ。隅々まで音楽になりきっている。ある意味、聴衆にも緊張を強いるようなところが好き嫌いの分かれるところか。後年、ライブではかなり振幅の大きな演奏も聴かれるようになってくる。80代からの演奏に大きな期待を寄せていたが病を得て引退せざるを得なくなったのは痛恨事であった。

2015-12-18:Sammy

- この「まじめ一徹」な演奏には、頑ななまでのモダニズムが感じられ、それもやはりドイツ的、に思えます。端正な分だけオーケストラの各パート、とくに木管楽器の豊かな表情の自然な美しさがみずみずしく、クリアでシャープながら、どこかさりげなく味のある、ブラームスを堪能させてくれる演奏だと思いました。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-28]

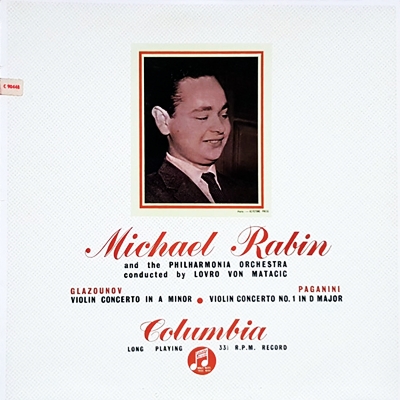

グラズノフ:ヴァイオリン協奏曲イ短調 作品82(Glazunov:Violin Concerto in A minor, Op.82)(Vn)マイケル・レビン:ロヴロ・フォン・マタチッチ指揮 フィルハーモニア管弦楽団 1954年12月17日録音(Michael Rabin:(Con)Lovro von Matacic The Philharmonia Orchestra Recorded on December 17. 1954)

[2026-02-25]

ハイドン:弦楽四重奏曲第60番 イ長調 Op.55, No.1, Hob.3:60(Haydn:String Quartet No.60 in A Major, Op.55, No.1, Hob.3:60)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)