Home|カザルス(Pablo Casals)|ドヴォルザーク:チェロ協奏曲 ロ短調, Op.104

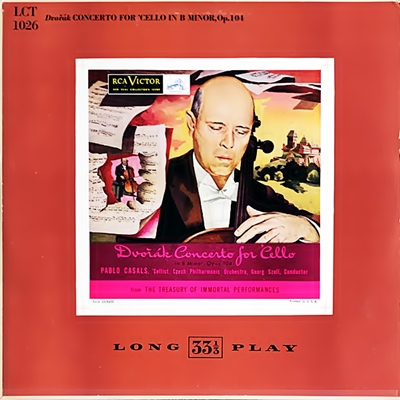

ドヴォルザーク:チェロ協奏曲 ロ短調, Op.104

(Cello)パブロ・カザルス:ジョージ・セル指揮 チェコ・フィルハーモニー管弦楽団 1937年4月28日録音

Dvorak:Cello Concerto in B Minor, Op.104 ; B.191 [1.Adagio]

Dvorak:Cello Concerto in B Minor, Op.104 ; B.191 [2.Adagio ma non troppo]

Dvorak:Cello Concerto in B Minor, Op.104 ; B.191 [3.Finale. Allegro moderato]

チェロ協奏曲の最高傑作であることは間違いありません。

その事に関しては、芥川也寸志が「史上類をみない混血美人」という言葉を贈っているのですが、まさに言い得て妙です。

そして、もう一つ指摘しておく必要があるのは、そう言うアメリカ的要素やボヘミヤ的要素はあくまでも「要素」であり、それらの民謡の旋律をそのまま使うというようなことは決してしていない事です。

この作品の主題がネイティブ・アメリカンズや南部の黒人の歌謡から採られたという俗説が早い時期から囁かれていたのですが、その事はドヴォルザーク自身が友人のオスカール・ネダブルに宛てた手紙の中で明確に否定しています。そしてし、そう言う民謡の旋律をそのまま拝借しなくても、この作品にはアメリカ民謡が持つ哀愁とボヘミヤ民謡が持つスラブ的な情熱が息づいているのです。

それから、もう一つ指摘しておかなければいけないのは、それまでは頑なに2管編成を守ってきたドヴォルザークが、この作品においては控えめながらもチューバなどの低音を補強する金管楽器を追加していることです。

その事によって、この協奏曲には今までにない柔らかくて充実したハーモニーを生み出すことに成功しているのです。

- 第1楽章[1.Adagio]:

ヴァイオリン協奏曲ではかなり自由なスタイルをとっていたのですが、ここでは厳格なソナタ形式を採用しています。

序奏はなく、冒頭からクラリネットがつぶやくように第1主題を奏します。やがて、ホルンが美しい第2主題を呈示し力を強めた音楽が次第にディミヌエンドすると、独奏チェロが朗々と登場してきます。

その後、このチェロが第1主題をカデンツァ風に展開したり、第2主題を奏したり、さらにはアルペッジョになったりと多彩な姿で音楽を発展させていきます。

さらに展開部にはいると、今度は2倍に伸ばされた第1主題を全く異なった表情で歌い、それをカデンツァ風に展開していきます。

再現部では第2主題が再現されるのですが、独奏チェロもそれをすぐに引き継ぎます。やがて第1主題が総奏で力強くあらわれると独奏チェロはそれを発展させた、短いコーダで音楽は閉じられます。 - 第2楽章[2.Adagio ma non troppo]:

メロディーメーカーとしてのドヴォルザークの資質と歌う楽器としてのチェロの特質が見事に結びついた美しい緩徐楽章です。オーボエとファゴットが牧歌的な旋律(第1主題)を歌い出すと、それをクラリネット、そして独奏チェロが引き継いでいきます。

中間部では一転してティンパニーを伴う激しい楽想になるのですが、独奏チェロはすぐにほの暗い第2主題を歌い出します。この主題はドヴォルザーク自身の歌曲「一人にして op.82-1 (B.157-1)」によるものです。

やがて3本のホルンが第1主題を再現すると第3部に入り、独奏チェロがカデンツァ風に主題を変奏して、短いコーダは消えるように静かに終わります。 - 第3楽章[3.Finale. Allegro moderato]:

自由なロンド形式で書かれていて、黒人霊歌の旋律とボヘミヤの民族舞曲のリズムが巧みに用いられています。

低弦楽器の保持音の上でホルンから始まって様々な楽器によってロンド主題が受け継がれていくのですが、それを独奏チェロが完全な形で力強く奏することで登場します。

やがて、ややテンポを遅めたまどろむような主題や、モデラートによる民謡風の主題などがロンド形式に従って登場します。

そして、最後に第1主題が心暖まる回想という風情で思い出されるのですが、そこからティンパニーのトレモロによって急激に速度と音量を増して全曲が閉じられます。

若き日のセルとカザルスとの共演

若き日のセルといえば、この録音を見逃すことはできません。あまりにも有名な作品なのでここでわざわざ紹介する必要もないと思ったのですが、それはセルに入れ込んでいる人間の判断であって、一般の人にとってはこんなに古い録音のCDはあまり買ってみようという気はあまりおこらないでしょうから、それはそれで十分意味があるのではないかと思いアップすることにしました。それに60年以上も前の録音ですが、十二分に鑑賞に堪える音質です。

録音は1937年4月、場所はプラハです。

こういうヒストリカルな録音はその音質ゆえに私は基本的に避けていたのですが、著作権の関係からサイトでアップするには50年以上前のものでないと駄目なので、最近仕方なしに聞くようになりました。(オイオイ!)

このセルとカザルスの録音も有名な録音なのですが、正直言ってあまりまじめに聞いたことはありませんでした。f(^^;;

でも今回このページを書くにあたってあらためて聞きなしてみてその素晴らしさに驚嘆しました。

音の方も今お聞きいただいているようにそんなに悪くはありません。もちろんダイナミックレンジがせまくて、オケの全強奏時には詰まってしまっているのは気にはなりますが、それ以外はとても60年以上も前の録音とは思えません。

カザルスのチェロも実にクリアな音でおさめられています。

そして何よりもそこから流れてくる「音楽」の素晴らしさ!

この曲はチェロだけがどんなに頑張っても駄目です。オケがシンフォニーを演奏するぐらいの気構えでしっかり自己主張しないとこの作品の良さはスポイルされてしまいます。とりあえず合わせておく、なんてスタンスは言語道断の作品です。

ここでは若きセルがカザルスのチェロに負けないほどしっかりとオケを鳴らしきり、歌いきっています。

そしてカザルスも実に素晴らしいチェロを聞かせてくれています。

確かにテクニックという点では、今のハイテク時代の優秀なチェリストと比べればたどたどしいという感じさえします。しかしそこから紡ぎ出される音楽の野太さみたいなものは、今の時代が失ってしまったものです。

セルは後年、ベルリンフィルとフルニエのコンビでもう一度この作品を録音しています。海賊盤ではロストロポーヴィッチをソリストにむかえて手兵のクリーブランドと入れた録音もあります。

どれがベストかと言われれば迷うところですが、叙情性という点ではフルニエ盤、音楽の構えの大きさではカザルス盤と言うことでしょうか。

ただ唯一残念なのは、クリーブランドとの間で正規盤を残してくれなかったことですが、新世紀早々無い物ねだりをしても仕方がありません。海賊盤で我慢するとしましょうか。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2010-02-23:カンソウ人

- オーケストラの出だしから、録音が良いのがまずびっくりしました。

録音機器がどうのとかは関係無い、マイクの置き場所の問題でしょうか。

カザルスのソロが素晴らしい。

技巧の冴えも、遺憾なく・遠慮なく発揮されている。

情熱的というか、感情の豊かさに、曲が呼応します。

音楽が、独奏者がイニシャティヴを取る形で進むのは、どうしようもないですね。

1937年の時点で、カザルスは大巨匠ですから、しかも彼を嫌いな音楽家はいないでしょう。

彼の周りの演奏者が、一回り上手になったような感じがするのは、人徳でしょうかね。

能力は高くて尊敬はされても、愛されない人は、この世には多いのですが…。(笑)

音楽家も、そうでしょうね。

ターリッヒが仕込んでいたチェコフィルは、音色が個性的ですね。

色彩感が独特ですね。

ロシア的な音色とはちがう「原色的」です。

金管楽器のバランスでしょうかね?

ドイツの音とは、全く違う感じです。

民族の音なのでしょう。

アンチェルやノイマンの頃までは、感じた音色ですが、今はどうでしょうかね。

残っていますかね。

コバケン・チェコフィルでそうだったっけ?

邦人作品を演奏する場合、我が国のオーケストラは独特の、淡い音色を出しますよね。

中学生の頃、チェコフィル来日の折、ノイマンとスターンでのベートーベンのV協奏曲。

この演奏を聞きながら、あの演奏が思い出されてしまいました。

壮年期の独奏者のエネルギッシュな感じとチェコフィルの音色でしょうか。

歳を取ると、オーディオで音楽を聞くと、復古趣味になるのはなぜでしょうかね。

とにかく、印象的な演奏です。

2013-06-03:Hide

- これぞカザルスですね。チェロの第一主題を聴いただけで分かります。力の篭ったボーイングとやや行きすぎと思えるテンポルバート、そして歌心あふれる演奏は見事なものです。歴史的名演奏として永遠に残るのでしょう。セルはこの演奏に自信があったようで仲の良いフォイアマンにポータブルレコーダで二日に分けて聴かせています。フォイアマンは妹への手紙で感想を書いています。「カザルスは驚く程素晴らしい。美しいなど超えて羨ましくなるほどの美しさだ。明日、続きが聴けるのが待ち遠しい。私にも同じ演奏は出来るがカザルスは実に良く磨き上げている。私のようにいいかげんではない(フォイアマンは9年前の26歳の時、若さ溢れる超絶技巧の録音を残しています)。」大演奏家が聴けば如何に努力して楽曲を分析し練習を重ねて録音に臨んだかが分かるのだと思います。その力に引かれてセルも実力以上のものを発揮できた演奏です。

P.S.モロー著Emmanuel Feuermannより抜粋。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)