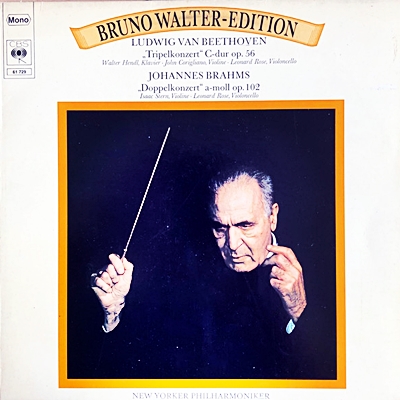

Home|ワルター(Bruno Walter)|ベートーベン:ピアノ、ヴァイオリンとチェロと管弦楽のための三重協奏曲 ハ長調 作品56

ベートーベン:ピアノ、ヴァイオリンとチェロと管弦楽のための三重協奏曲 ハ長調 作品56

ワルター指揮 ニューヨークフィル (P)ワルター・ヘンドル (Vc)レナード・ローズ (Vn)ジョン・コリリアーノ 1949年3月21日録音

Beethoven:ピアノ、ヴァイオリンとチェロと管弦楽のための三重協奏曲 ハ長調 作品56 「第1楽章」

Beethoven:ピアノ、ヴァイオリンとチェロと管弦楽のための三重協奏曲 ハ長調 作品56 「第2楽章」

Beethoven:ピアノ、ヴァイオリンとチェロと管弦楽のための三重協奏曲 ハ長調 作品56 「第3楽章」

野心的なチャレンジ作品・・・?(^^;

最も、一部にはそう言う好意的な見方ではなくて、極めて下世話な推測も囁かれます。

それは、ピアノパートをパトロンであったルドルフ大公が演奏し(実際、ピアノパートは演奏の難度は低いわりには華やかで目立つように書かれている)、それをチェロとヴァイオリンの二人の名手で引き立てて「よいしょ」しようとしたのではないか・・・?という下世話な話です。

実際、ベートーベンの弟子であったシンドラー(彼の残した言葉は「運命はこのように戸を叩くのだ」のように眉唾物が多いのですが)も、「ピアノはルドルフ大公のために書かれ、ヴァイオリンははカール・アウグスト・ザイドラー、チェロはアントン・クラフトを想定して書かれた」と記しています。

しかしながら、残された資料をひっくり返してみても、そう言う経緯を確定するだけのものがでてこないのです。

ということで、取りあえずは芸術家としてのベートーベンに敬意を表して、斬新な発想で新しい表現にチャレンジをしたものの、さすがのベートーベンを持ってしても力およばずの面が残ってしまった野心的なチャレンジ作品と言うことにしておきましょう・・・か(^^;。

ワルターという枠の中に行儀良く収まっいる演奏

この作品は演奏のために3人のソリストをそろえなければいけないので、実際のコンサートで取り上げられることは滅多にありません。よほど、何かの事情でもない限り実際の演奏会で耳にする機会はほとんどない作品です。(私の身近では、2011年の大フィルの定期で取り上げていました。ホントに珍しい話です)ところが、録音に関しては意外なほどにビッグネームをそろえた録音が残っています。

その典型がこれでしょうか。

ダヴィド・オイストラフ(ヴァイオリン)

ムスティスラフ・ロストロポーヴィチ(チェロ)

スヴィヤトスラフ・リヒテル(ピアノ)

ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

ヘルベルト・フォン・カラヤン(指揮)

録音:1969年9月

これ以外にも、「アラウ(ピアノ)・シェリング(ヴァイオリン)・シュタルケル(チェロ)」とか、「アンダ(ピアノ)・シュナイダーハン(ヴァイオリン)・フルニエ(チェロ)」などというのもありますね。

経費がかかるわりにはあまりセールスも期待できない作品だと思うのですが、なるどこうして眺めてみるとビッグネームに誘われて購買意欲がわくという仕掛けなのでしょう。

そして、そう言う中に、このワルターの録音を置いてみると、「ワルター・ヘンドル(ピアノ)・ ジョン・コリリアーノ (ヴァイオリン)・レナード・ローズ (チェロ)」という組み合わせはあまりにも見劣りがします。

ワルター・ヘンドルはピアニストというよりはハイフェッツお気に入りの伴奏指揮者としての方が有名ですし、コリリアーノは確かニューヨーク・フィルのコンサートマスターだったはずです。レナード・ローズは若くしてNBC交響楽団やセル時代のクリーブランド管弦楽団で首席チェリストを務めた後にソリストに転向した人ですから、おそらく腕は確かだったのでしょうが、今となって知る人もあまりいない存在です。(晩年に、アイザック・スターンなどと組んでもう一度このトリプル・コンチェルトを録音しているようです)

カラヤンとソ連勢のコンチェルトに関しては、最初から最後までオイストラフとリヒテルが言い争いを続けたというエピソードが残されています。そして、そう言う紛争が勃発するたびにロストロさんが仲介に入って「まあまあ」という感じでおさめていたそうです。おかげで、ソリスト同士の不整合が露わになったり、足して二で割ったような部分が顔を出したりという不都合がいろいろあったようですが、結果としてはそう言う緊張感が協奏曲としての面白さを極限にまで引き出すことになりました。

ただし、どうしても我慢のできないリヒテルが録り直しを要求したときに、カラヤンが「それよりも大事なことがある。それはジャケットの撮影だ」と言い放ったことで、カラヤンとリヒテルの関係は決定的に破綻をむかえたそうです。そう思って、あの有名なジャケット写真を眺めてみると実に面白いのではないでしょうか。

それと比べると、このワルターの録音はワルターという枠の中に行儀良く収まっています。おそらく、その事がこの演奏の魅力であり、同時に欠点でもあるのでしょう。

なお、ついでながら、先に紹介したシゲティとの協奏曲と同様で、1940年代の録音としては極めて優秀な音質です。音楽を楽しむ上では何の不都合もないレベルだと言えます。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2013-06-29:Joshua

- ニューヨーク時代のモノーラル演奏を扱ってくださるのはたいへん有難いです。

おそらくワルターはCBSから後年のオファーが来ることなど予想せず、自らの演奏集大成を意識していた頃ですから、それなりの演奏が揃うかと思うんです。

今後も、レコード会社のセールスラインに乗り切らなかった隠れた名演奏に巡り合うのが楽しみです。それにしても、音楽は物理の人間に言わせれば、音響現象に過ぎないのに、どうしてここまで、感想や感動、思索、回顧、探索といったbehaviorを伴うのか?

つくづく不思議で奥深く、小生には思われます。孔子曰く、「肉の味を忘れさせる」音楽です。

2024-10-29:さとる

- いや、この演奏素晴らしい!!

私は気に入りました♪

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)