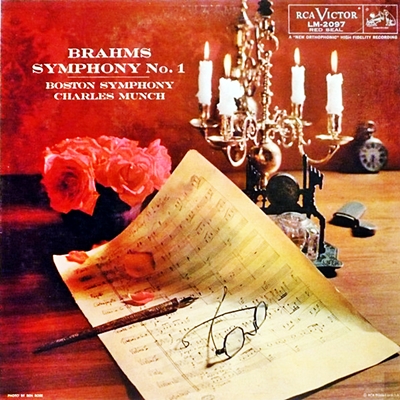

Home|ミュンシュ(Charles Munch)|ブラームス:交響曲第1番 ハ短調, Op.68

ブラームス:交響曲第1番 ハ短調, Op.68

シャルル・ミュンシュ指揮 ボストン交響楽団 1956年11月19日録音

Brahms:Symphony No.1 in C Minor, Op. 68 [1.Un poco sostenuto - Allegro]

Brahms:Symphony No.1 in C Minor, Op. 68 [2.Andante sostenuto]

Brahms:Symphony No.1 in C Minor, Op. 68 [3.Un poco allegretto e grazioso]

Brahms:Symphony No.1 in C Minor, Op. 68 [4.Piu andante - Allegro non troppo, ma con brio - Piu allegro]

ベートーヴェンの影を乗り越えて

彼がこの作品に着手してから完成までに要した20年の歳月は、言葉を変えればベートーヴェンの影がいかに大きかったかを示しています。そうして完成したこの第1交響曲は、古典的なたたずまいをみせながら、その内容においては疑いもなく新しい時代の音楽となっています。

この交響曲は、初演のときから第4楽章のテーマが、ベートーヴェンの第9と似通っていることが指摘されていました。それに対して、ブラームスは、「そんなことは、聞けば豚でも分かる!」と言って、きわめて不機嫌だったようです。

確かにこの作品には色濃くベートーヴェンの姿が影を落としています。最終楽章の音楽の流れなんかも第9とそっくりです。姿・形も古典派の交響曲によく似ています。

しかし、ここに聞ける音楽は疑いもなくロマン派の音楽そのものです。

彼がここで問題にしているのは一人の人間です。人類や神のような大きな問題ではなく、個人に属するレベルでの人間の問題です。

音楽はもはや神をたたるものでなく、人類の偉大さをたたえるものでもなく、一人の人間を見つめるものへと変化していった時代の交響曲です。

しかし、この作品好き嫌いが多いようですね。

嫌いだと言う人は、この異常に気合の入った、力みかえったような音楽が鬱陶しく感じるようです。

好きだと言う人は、この同じ音楽に、青春と言うものがもつ、ある種思いつめたような緊張感に魅力を感じるようです。

ユング君は、若いときは大好きでした。

そして、もはや若いとはいえなくなった昨今は、正直言って少し鬱陶しく感じてきています。(^^;;

かつて、吉田秀和氏が、力みかえった青春の澱のようなものを感じると書いていて、大変な反発を感じたものですが、最近はこの言葉に幾ばくかの共感を感じます。

それだけ年をとったということでしょうか。

なんだか、リトマス試験紙みたいな音楽です。

ミュンシュの不幸

ミュンシュのブラ1と言えば、誰もが最晩年のパリ管との録音を思い出すでしょう。しかし、あれはミュンシュ自身にとっても「異形」の演奏でした。それは、同時に録音されたベルリオーズの幻想にも言えます。そして、その「異形」の演奏がまるでミュンシュを代表する演奏であるかのように流布したことが、ミュンシュにとっての不幸だったように思います。すでに何度も書いていますが、しつこくさらに繰り返しておきます。

ミュンシュという指揮者の真骨頂は、あの最晩年のフルトヴェングラーを思わせるような情念のたぎる演奏にあるのではありません。

そうではなくて、それとはまったく真逆の、各声部をバランス良く響かせて、決して重くなることのない「軽み」のある響きで明晰に作品を描き出すことにこそ彼の美質がありました。

ところが、あのパリ管との演奏でミュンシュと出会った人たちは、ボストン時代の録音にも同じものを求めてしまったようです。結果は、重みもなければ面白味もないという評価につながってしまい、結果としてミュンシュという指揮者の地盤沈下につながったとすれば実に残念な話です。

もう少し、個々の演奏を客観的に聞く心があれば、そこでミュンシュが何を求めていたかは容易に聴き取れたはずです。確かに、あのパリ管との録音は悪くはありません。しかし、それを持ってミュンシュという人の評価の軸に据えるのは間違いです。

そう言う意味で、是非とも、響きが決して重くなることない明晰なブラームスをお楽しみください。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2009-05-30:Sammy

- ミュンシュの旧盤、ということで、まあそれなりには良いでしょうね、というくらいの感覚で聞き始めましたが、聞くにつれ、想定外の驚きと喜びに満たされました。

しっかりとした構成、オーソドックスなテンポの中で管弦楽は明瞭かつ明るめの響きで力強く鳴らされ、そこから不必要に重苦しくなることのない、また変に力むこともない自然でのびやかな美しい音楽が引きだされています。滑らかに、しかし重くならず、またしつこくもならずによく歌われる各パートの響きは、作品のもともとも魅力を丁寧に紡ぎだしたものではないか、と思います。作品の陰影の変化も、明るめの音響を土台にしつつ丁寧にたどられていて見事です。ブラームス、いい曲書いてたんだ、という新鮮な発見をしたように思いました。

その各パートの響きが見事に、しかし過剰な緊張感を醸し出さずに丁寧に統合され、豊饒な、しかし過剰にならない全体世界となって眼前に響いています。

このいわば半ばフランス的、半ばアメリカ的(偏見?)とでもいうべき明るい演奏から、意外にも作品のエッセンスが着実かつのびやかに表出されているこの演奏は、作品の核心を着実にとらえ切り、だましごとなくまっとうに再現してしまった稀有の名演なのでは、と思うに至りました。この作品の、あるいはブラームス作品全体の基本特性とされやすいのが「ほの暗さ」でしょうが、これにあまり拘泥せずにこうした表現を成し遂げた彼らには、ただ感嘆するばかりです。

2009-05-31:セル好き

- 何とも言えない無国籍(多国籍かも)で苦難を乗り越えた屈託のなさが気に入ってミュンシュはよく聴きます。木造校舎の音楽室で鑑賞するような懐かしさを感じながら。

明快なので初心の青少年にも聴きやすいと思います。

2010-12-13:ヨシ様

- これは名演だと思います。

後のパリ管よりも重厚、明晰な響きのボストン響はブラームスにより合っているようです。

この演奏なら現在でも立派に通用しますね。

2010-12-14:ヨシ様

- これは名演だと思います。

後のパリ管よりも重厚、明晰な響きのボストン響はブラームスにより合っているようです。

この演奏なら現在でも立派に通用しますね。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)