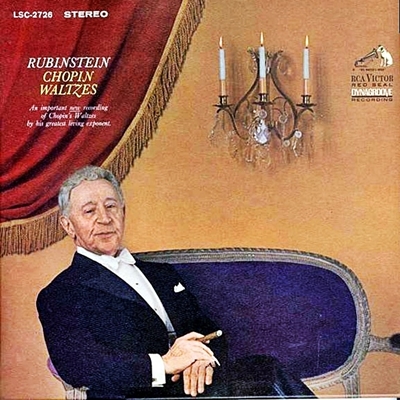

Home|ルービンシュタイン(Arthur Rubinstein)|ショパン:ワルツ(第14番) ホ短調(遺作), KK IVa-15(Chopin:Waltzes No.14 In E Minor, Posthumous)

ショパン:ワルツ(第14番) ホ短調(遺作), KK IVa-15(Chopin:Waltzes No.14 In E Minor, Posthumous)

(P)アルトゥール・ルービンシュタイン:1963年6月25日録音(Arthur Rubinstein:Recorded on June 25, 1963)

Chopin:Waltzes No.16(14) In E Minor, Posthumous

ショパンの手によって芸術として昇華した

ショパンがはじめてウィーンを訪れたときはJ.シュトラウスのワルツが全盛期の頃でしたが、その音楽を理解できないと彼は述べています。

いわゆる踊るための実用音楽としてのワルツではなく、シューマンが語ったようにそれはまさに「肉体と心が躍り上がる円舞曲」、それがショパンのワルツでした。また、全体を通して深い叙情性をたたえた作品が多いのも特徴です。

ショパンの手によってはじめてワルツと言う形式は芸術として昇華したと言えます。

ショパン:ワルツ ホ短調(遺作) KK IVa-15(第14番)

ショパンの死後に出版された一連の遺作の中でも人気の高い作品です。それは、ピアニスティックな側面が際だっていて弾き手にも聴き手にもアピールする要素が強いからでしょう。

しかし、ワルツの分野において舞踏のための実用音楽としての領域から離れていったショパンからすれば、この差空品は明らかに舞踏のための音楽の枠におさまってしまっています。

おそらく、年代的に華麗な3つのワルツと同じような時期に作曲されたものと考えられているのですが、華やかコーダの魅力には抗いがたいものがあります。

ルービンシュタインの「大きさ」

ルービンシュタインはショパンのピアノ曲をまとまった形で3回録音しています。言うまでもなく、SP盤の時代、モノラル録音の時代、そしてステレオ録音の時代です。そして、市場に広く出回っているのがステレオ録音の時代で、その録音を持ってルービンシュタインというピアニストの評価がなされています。しかしながら、20代の頃から90歳を迎える直前まで現役のピアニストとして活躍した「巨人」の姿を、そのような限られた一時期だけで代表させることは大きな過ちを引き起こします。そして、老婆心ながらつけ加えれば、ルービンシュタインというピアニストはそのようなあやまりを引き起こしやすい人だと言うことです。

極めて大雑把に眺めてみれば、彼のピアニスト人生はホロヴィッツとの関わりで三分割出来そうです。

「ホロヴィッツと出会う以前」「ホロヴィッツと格闘した時代」そして「ホロヴィッツにとらわれなくなった晩年」です。

ただし、くせ者なのは、それが単純に「SP盤」「モノラル録音」「ステレオ録音」の時代に重なっていない点です。

具体的な年代で言えば、おおむねこうなるでしょうか。

- 「ホロヴィッツと出会う以前」・・・~1937年頃(もちろん、彼がホロヴィッツと出会ったのはこれよりも前ですが、ピアノに向かう姿勢としてホロヴィッツの存在が未だに影響を与えていないと言う意味で、出会う前と表現しました。)

- 「ホロヴィッツと格闘した時代」・・・1938年頃から1960年頃まで(38年、39年に録音されたマズルカ集あたりが分岐点)

- 「ホロヴィッツにとらわれなくなった晩年」・・・1961年頃~(61年に録音されたショパンの第1番協奏曲あたりが分岐点)

ただし、この時代区分は、どこかのエライ評論家先生によって確定されたものではなく、あくまでも私の独断によるものですから、あちこちで言いふらすと「恥」をかく恐れがありますのでご注意のほどを。

この区分に従いますと、スケルツォに関して言えば、モノラル録音もステレオ録音も同じ時代に区分されます。ルービンシュタインのステレオ録音によるショパンは、その大部分が60年代以降に録音されているなかで、このスケルツォとバラードだけが1959年に録音されています。そのためか、両者の演奏のスタイルというか風情というか、そういうものはあまり変わりません。

そして、こういう単純な図式化はディテールを塗りつぶすのでよろしくないとも思うのですが、この2つの録音だけが、ステレオ録音のなかでは、その強靱さと逞しさで異彩をはなっているのですが、今回の集中的な聞き込みで自分なりに納得できました。

そして、そうなると、スケルツォに関しては無理をして古いモノラル録音を聞く必要はないと言うことになります。そして、これも図式化の誹りを免れないかもしれませんが、ワルツ集に関して言えば、63年のステレオ録音よりも53年のモノラル録音の方が好ましく思えます。53年録音が極めて優秀なモノラル録音であることも、そう言う判断を後押ししてくれます。

もちろん、その事を最終的に判断するのはそれぞれの聞き手ですから、その判断材料としてステレオ録音を紹介することは意味なきことではないでしょう。

もうホロヴィッツと張り合うのはいいとばかりに肩の力の抜けたステレオ録音期の録音に対して好意的にとらえる人もいるでしょうし、そこに技術的な衰えを嗅ぎ取って「ルービンシュタインなんて大したことのないピアニストだ」と視野の外に置いてしまう人もいるでしょう。

そして、最初にもふれたのですが、世間的にはステレオ録音期のルービンシュタインを持ってピアニストとしてのルービンシュタイン全体を評価化してしまって、どちらかと言えば否定的な捉え方をする人は少なくないのです。

ただし、LPレコードの時代には、彼のモノラル録音やSP盤時代の録音なんてほとんど目にしませんでしたし、レコード会社の提灯持ちのような評論家は新しい録音がでれば昔の録音のことなどはそっちのけで誉め倒していましたから、聞く耳のある人はそう言う評価に否定的な意見を持ったのは当然だとも言えます。

まあ、レコ芸の推薦盤などと言うものに大きな意味のあった時代を知るものにとっては懐かしい話です。

しかし、ルービンシュタインという人は、そう言う狭い範囲であれこれ言えるほど小さい存在ではありません。やはり20代から90代まで現役でステージに立ち続けた芸人魂は半端ではありません。

それ故に、3回重なっても彼の録音を全て紹介する必要があるでしょう。そして、その全体像を見渡すことによって、ルービンシュタインというピアニストの「大きさ」に気づかれる切っ掛けになればと長っています。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2025-10-22]

バターワース:管弦楽のための狂詩曲「シュロップシャーの若者」(Butterworth:A Shropshire Lad)サー・ジョン・バルビローリ指揮 ハレ管弦楽団 1956年6月20日録音(Sir John Barbirolli:Halle Orchestra Recorded on June 20, 1956)

[2025-10-20]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第8番「悲愴」 ハ短調 Op.13()Beethoven:Piano Sonata No.8 in C minor, Op.13 "Pathetique"(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1955年11月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on November, 1955)

[2025-10-18]

フォーレ:夜想曲第4番 変ホ長調 作品36(Faure:Nocturne No.4 in E-flat major, Op.36)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-10-16]

J.S.バッハ:パッサカリアとフーガ ハ短調 BWV.582(J.S.Bach:Passacaglia in C minor, BWV 582)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月5日~8日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2025-10-14]

ワーグナー;神々の黄昏 第3幕(Wagner:Gotterdammerung Act3)ゲオルグ・ショルティ指揮 ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 (S)ビルギット・ニルソン (T)ヴォルフガング・ヴィントガッセン他 ウィーン国立歌劇場合唱団 1964年5月、6月、10月、11月録音(Georg Solti:The Vienna Philharmonic Orchestra(S)Birgit Nilsson (T)Wolfgang Windgassen April May October November, 1964)

[2025-10-13]

ワーグナー;神々の黄昏 第2幕(Wagner:Gotterdammerung Act2)ゲオルグ・ショルティ指揮 ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 (S)ビルギット・ニルソン (T)ヴォルフガング・ヴィントガッセン他 ウィーン国立歌劇場合唱団 1964年5月、6月、10月、11月録音(Georg Solti:The Vienna Philharmonic Orchestra(S)Birgit Nilsson (T)Wolfgang Windgassen April May October November, 1964)

[2025-10-12]

ワーグナー;神々の黄昏 第1幕(Wagner:Gotterdammerung Act1)ゲオルグ・ショルティ指揮 ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 (S)ビルギット・ニルソン (T)ヴォルフガング・ヴィントガッセン他 ウィーン国立歌劇場合唱団 1964年5月、6月、10月、11月録音(Georg Solti:The Vienna Philharmonic Orchestra(S)Birgit Nilsson (T)Wolfgang Windgassen April May October November, 1964)

[2025-10-11]

ワーグナー;神々の黄昏 プロローグ(Wagner:Gotterdammerung Prologue )ゲオルグ・ショルティ指揮 ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 (S)ビルギット・ニルソン (T)ヴォルフガング・ヴィントガッセン他 ウィーン国立歌劇場合唱団 1964年5月、6月、10月、11月録音(Georg Solti:The Vienna Philharmonic Orchestra(S)Birgit Nilsson (T)Wolfgang Windgassen April May October November, 1964)

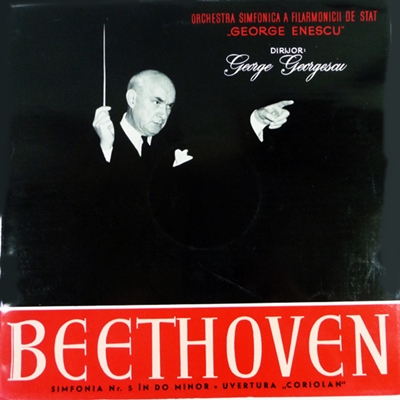

[2025-10-08]

ベートーベン:交響曲第5番 ハ短調 「運命」 作品67(Beethoven:Symphony No.5 in C minor, Op.67)ジョルジュ・ジョルジェスク指揮 ブカレスト・ジョルジェ・エネスク・フィルハーモニー管弦楽団 1961年8月録音(George Georgescu:Bucharest George Enescu Philharmonic Orchestra Recorded on August, 1961)

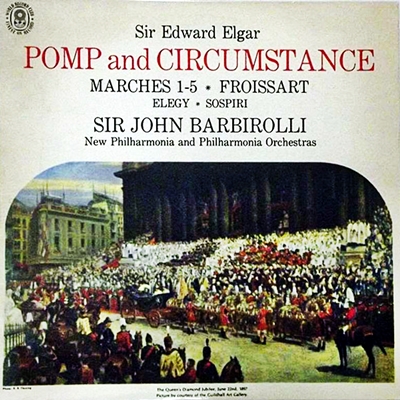

[2025-10-06]

エルガー:交響的習作「フォルスタッフ」, Op.68(Elgar:Falstaff Symphonic Study, Op.66)サー・ジョン・バルビローリ指揮 ハレ管弦楽団 1964年6月1日録音(Sir John Barbirolli:Halle Orchestra Recorded on June 1, 1964)