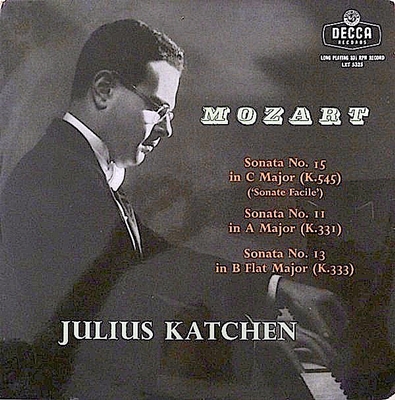

Home|カッチェン(Julius Katchen)|モーツァルト:ピアノ・ソナタ第16番 ハ長調, K.545

モーツァルト:ピアノ・ソナタ第16番 ハ長調, K.545

(P)ジュリアス・カッチェン 1954年9月27日~29日録音

Mozart:Piano Sonata No.16 in C major, K.545 [1.Allegro]

Mozart:Piano Sonata No.16 in C major, K.545 [2.Andante]

Mozart:Piano Sonata No.16 in C major, K.545 [3.Rondo]

最後の4つのソナタ

ウィーンでの成功ははかなく消え去ろうとしていました。

生活の困窮によって家賃の高い家に住むことが難しくなったモーツァルト夫妻は頻繁に転居を繰り返すようになります。そして、フリーメーソンの友人であった裕福な商人、ミヒャエル・ブラベルグに泣きたくなるような借金の手紙を何通もしたためるようになります。

この時期にモーツァルトは3つのピアノ曲を書いています。

一つはピアノのためのアレグロとアンダンテK.533で、これに旧作のロンドヘ長調K.494をくっつけてピアノソナタに仕立て上げ、ホフマイスターから出版しています。言うまでもなく生活のために売り飛ばすのが目的でしたが、晩年のモーツァルトを代表するすぐれたピアノ曲に仕上がっています。

第1楽章は将来のジュピターシンフォニーにつながっていくような対位法の世界です。しかし、注目すべきは第2楽章に現れる強烈な不協和音です。まるで一瞬地獄の底をのぞき込むような音楽は、隣り合って作曲されたK.540アダージョにも共通する特徴です。

このアダージョの方はどのような経緯で作曲されたのかは全く分かっていませんが、これこそは救いがたい悲劇性に貫かれた音楽となっています。

アインシュタインはこのピアノのためのソロ音楽を「モーツァルトがかつて作曲したものうちでもっとも完璧で、感覚的で、もっとも慰めのないものの一つである。」と述べています。

そしてもう一つのピアノソナタ、K.545はそれほど技量の優れない弟子たちのために書かれた音楽で、ピアノの前に縛り付けられた子どもたちがおそらくは200年以上にもわたって嫌々演奏してきた作品です。

しかし、この音楽にはモーツァルトのもっとも最上のものが詰め込まれています。極限にまでそぎ落とされながらもその音楽はモーツァルトらしいふくよかさを失なわず、光が飛び跳ねるような第1楽章から深い情感の込められた第2楽章、そして後期ロマン派のピアノ音楽を予想させるような第3楽章まで、いっさいの無駄をそぎ落として組み上げられたその音楽は一つの奇跡とも言えます。

そして、最後の二つのソナタです。

内田光子は1789年に作曲されたこの二つのソナタのことを「K.457/K.475のピアノの可能性を駆使しきった曲を忘れたかのごとくチェンバロの世界に戻る」と語っています。

モーツァルトはこの年に自らの苦境を脱するためにプロイセン王家を訪ねて就職の可能性を探ります。その旅の途中にライプティッヒを訪れてバッハの音楽に改めて大きな影響を受けています。

K.570のソナタは「初心者のための小ソナタ」と題されているように技量に優れない弟子のために書かれたソナタと思われますが、対位法の産物とも言えるこの作品は左手で軽やかに伴奏をつけながら右手で歌わせるというのは決して易しくはありません。

これに続く、プロイセン王女のために書かれた最後のピアノソナタK.576は易しいピアノソナタという注文にも関わらず、全く易しくない、それどころか彼のピアノソナタの中ではもっとも難しいだろうと思われる作品に仕上がっています。

アインシュタインは「フィナーレではプロイセンの王女のことは全く考えていない。・・・アダージョの深い憧れと慰めの中でも王女は考えていない」と述べ、この作品を「偉大な先駆者大バッハへの感謝としての創造物である」と断じています。

徹底的に考え抜く人

驚くほど粒立ちのよい響きで演奏されたモーツァルトで、それはまさに晴れ渡った青空を思い出させ、生理的爽快感すら覚えさせる演奏です。ピアニストにとっては、ラフマニノフやプロコフィエフのように10本の指で大量の音符を処理する事が要求されることも大変ですが、このように全ての音符を同じ音色、音量で粒立ち良くつなげていくというのも、また異なった難しさがあるという話を聞いたことがあります。その「難しいこと」をカッチェンは見事にやり遂げています。

もっとも、それがカッチェンというピアニストの大きな特徴なのですから当然と言えば当然なのかもしれません。

ですから、モーツァルトに柔和な微笑みを求める人には向いていない演奏と言うことになるのですが、それはどちらの解釈が正しいとか、優れているとかという話にはなりません。どちらもまた、疑いもなくモーツァルトの音楽の本質をつかんでいるのです。

ただし、カッチェンという人は「知的ブルドーザー」と言われたように、優れたテクニックだけではなく徹底的に考え抜く人でした。

おそらく、この精妙きわまるモーツァルトのソナタの楽譜を前にして、おそらく彼は考え抜いたのでしょう。彼のピアノ演奏は、ある意味ではそう言う知的考察の産物でもありますから、そのアプローチはモーツァルトにおいても変わらなかったはずです。

ですから、何気なく弾かれているパッセージのように聞こえながらもじっくりと腰を据えて聞いてみると、そこには実に細かいニュアンスが散りばめられていることに気づかざるを得ません。

問題はその散りばめられたニュアンスをどう評価するです。

おそらく、人によってはそれをある種の「演出過多」ととらえるかもしれません。実は、私自身もどちらかと言えばそう感じてしまう人です。そして、その演出過多が、時にはK.331のメヌエット楽章におけるトリオのように、力ずくに聞こえてしまうときもあります。

ただし、私ごときがカッチェンのような偉大なピアニストが考え抜いた末の解釈にあれこれと偉そうなことが言える訳はありません。しかし、今ちょうど彼の手になるグリーグのコンチェルトを聞き終えたところなのですが、やはりモーツァルトとは何処か相性が悪いのかな、等と不遜なことを考えてしまうのもまた事実なのです。

結局は、彼のモーツァルトのコンチェルトを聞いたときと同じような思い(カッチェンの演出は論理を証明するために用いられているように聞こえる)がまた蘇ってくると言うことです。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)