Home|カペル(William Kapell)|ショパン:マズルカ集

ショパン:マズルカ集

P:カペル 1951年6月~1952年6月録音

Chopin:Mazurka B-flat major

Chopin:Mazurka Notre Temps

Chopin:Mazurka Op17-2

Chopin:Mazurka Op17-3

Chopin:Mazurka Op17-4

Chopin:Mazurka Op24-1

Chopin:Mazurka Op24-3

Chopin:Mazurka Op30-3

Chopin:Mazurka Op33-1

Chopin:Mazurka Op33-3

Chopin:Mazurka Op33-4

Chopin:Mazurka Op41-1

Chopin:Mazurka Op41-2

Chopin:Mazurka Op50-2

Chopin:Mazurka Op50-3

Chopin:Mazurka Op56-3

Chopin:Mazurka Op59-1

Chopin:Mazurka Op59-2

Chopin:Mazurka Op6-2

Chopin:Mazurka Op63-2

Chopin:Mazurka Op63-3

Chopin:Mazurka Op67-2

Chopin:Mazurka Op67-3

Chopin:Mazurka Op67-4

Chopin:Mazurka Op68-3

Chopin:Mazurka Op68-2

Chopin:Mazurka Op68-4

Chopin:Mazurka Op7-2

Chopin:Mazurka Op7-5

ポーランドの代表的な民族舞曲

また、よく知られていることですが、マズルカと言ってもその性格や特徴は地域によって大きな差異があり、専門家の受け売りですが、基本的には「マズレック」「クヤヴィアック」「「オベレック」と呼ばれる3種類があるそうです。

そして、ショパンはそれらの形式を自由に取り入れて、例えば、マズレック風のリズムにクヤヴィアック風のメロディを重ねるなどして、自分なりに再構築をすることによって彼独特のマズルカという形式を作り上げていきました。

その意味では、ショパンのマズルカはポーランドの民族舞曲を母胎としながらも、時間を追うにつれてより一般的な性格を持っていったと言えます。

言葉をかえれば、土の香りを失う変わりにより洗練されていったと言うことです。

その分岐点はおそらくは中期の傑作と言われる作品番号で言えば33番の4曲あたりにあることに異存を唱える人は少ないでしょう。マズルカが本来持っていた粗野で鄙びた風情は姿を消して、明るさと軽さが前面にでてきます。ですから、よく「マズルカには華やかな技巧の世界は無い。」と言われますが、晩年のマズルカは和声的にも構成的にもかなりの工夫が凝らされています。

もちろん、どちらをとるにしてもショパンの音楽が素晴らしいことは言うまでもありません。

心の内を繊細に描き出す

若くして亡くなり、そしてその若い時代においてすでに才能のきらめきを見せた人というのは実像以上に美しく語られることが多いものです。それだけに、カペルのようなピアニストを取り上げるときは注意が必要なのですが、それでも彼にとっては不本意にも「最晩年」となってしまった時代に録音された一連のショパン録音はすばらしいと言わざるを得ません。20代のカペルは「ホロヴィッツの再来」と言われ、その甘いマスクも相まって絶大な人気を誇りました。ひたすらピアノを強靱に鳴り響かせるパフォーマンスは大衆受けするには十分でした。そして、もしもそのまま「ホロヴィッツの再来」のままに飛行機事故にあってこの世を去っていれば、おそらく彼の名前は疾うの昔に忘れ去られていたでしょう。

今更言うまでもないことですが、ホロヴィッツが再来することなどはあり得ないのです。一見、ホロヴィッツのような「強靱な打鍵」ができたからと言って、それでホロヴィッツと肩を並べられるとか、ホロヴィッツをしのぐことができるなどと思うことは、あまりにもホロヴィッツという存在をなめています。

当時の若いピアニストの多くはホロヴィッツに憧れ、そして自分もホロヴィッツのようになりたいと思って破滅していきました。しかし、ある意味で、最もホロヴィッツに近づいた一人であるカペルは、近づきながらも絶対にホロヴィッツにはなれないことを賢明にも理解していたように思います。

聞けばすぐにわかることですが、彼のピアノはホロヴィッツと比べればあまりにも健康的にすぎます。そういう意味では、カペルは第二次大戦後の黄金のアメリカの時代を体現したピアニストだったのです。

そんなカペルがホロヴィッツ張りの演奏スタイルから自分らしい音楽を紡ぎ出す方向に舵を切った典型がこのショパンの録音だったのではないでしょうか。ピアノソナタの第3番では、明らかに自分の心の内を繊細に描き出そうとするカペルの姿が伺えます。そして、最もすばらしいのが一連のマズルカの録音です。

調べてみると、1951年から52年にかけてポツリポツリという感じで録音されています。

1951年6月23日:Op.67-4

1951年12月20日:Op.7-5,Op.17-2,Op.17-4,Op.33-3

1951年12月27日:Op.30-3,Op.50-2,Op.56-3,B-flat major

1952年2月20日:Op.33-4,Op.47-1,Op.41-2,Op.63-2,Op.67-3,Op.68-2,Op.68-3,Op.68-4,Norte temps

1951年12月27日&1952年2月26日:Op.17-3

1952年2月26日:Op.6-2,Op.7-2,Op.50-3,Op.59-1,Op.59-2,Op.63-3

1952年6月23日:Op.67-2

1952年6月24日:Op.33-1

この録音スケジュールを見てみると、カペルにはショパンのマズルカを全集として完成させる意図がなかったことは明らかです。

そうではなくて、ショパンのマズルカの中から、時々において自分の意に沿った作品をチョイスして、まるで独白のように演奏し録音したような雰囲気が伺えます。部分的には20代のカペルを思わせるような強靱な打鍵が姿を見せますが、基本は繊細な歌心が貫かれています。ある意味では聞き手という存在を忘れ去ってしまって、まるで自分のためだけにピアノを弾いているかのように聞こえます。

こういうのを聞かされると、もう少しカペルの録音を聞き込んでみないといけないな・・・と思わされます。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2025-10-22]

バターワース:管弦楽のための狂詩曲「シュロップシャーの若者」(Butterworth:A Shropshire Lad)サー・ジョン・バルビローリ指揮 ハレ管弦楽団 1956年6月20日録音(Sir John Barbirolli:Halle Orchestra Recorded on June 20, 1956)

[2025-10-20]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第8番「悲愴」 ハ短調 Op.13()Beethoven:Piano Sonata No.8 in C minor, Op.13 "Pathetique"(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1955年11月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on November, 1955)

[2025-10-18]

フォーレ:夜想曲第4番 変ホ長調 作品36(Faure:Nocturne No.4 in E-flat major, Op.36)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-10-16]

J.S.バッハ:パッサカリアとフーガ ハ短調 BWV.582(J.S.Bach:Passacaglia in C minor, BWV 582)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月5日~8日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2025-10-14]

ワーグナー;神々の黄昏 第3幕(Wagner:Gotterdammerung Act3)ゲオルグ・ショルティ指揮 ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 (S)ビルギット・ニルソン (T)ヴォルフガング・ヴィントガッセン他 ウィーン国立歌劇場合唱団 1964年5月、6月、10月、11月録音(Georg Solti:The Vienna Philharmonic Orchestra(S)Birgit Nilsson (T)Wolfgang Windgassen April May October November, 1964)

[2025-10-13]

ワーグナー;神々の黄昏 第2幕(Wagner:Gotterdammerung Act2)ゲオルグ・ショルティ指揮 ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 (S)ビルギット・ニルソン (T)ヴォルフガング・ヴィントガッセン他 ウィーン国立歌劇場合唱団 1964年5月、6月、10月、11月録音(Georg Solti:The Vienna Philharmonic Orchestra(S)Birgit Nilsson (T)Wolfgang Windgassen April May October November, 1964)

[2025-10-12]

ワーグナー;神々の黄昏 第1幕(Wagner:Gotterdammerung Act1)ゲオルグ・ショルティ指揮 ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 (S)ビルギット・ニルソン (T)ヴォルフガング・ヴィントガッセン他 ウィーン国立歌劇場合唱団 1964年5月、6月、10月、11月録音(Georg Solti:The Vienna Philharmonic Orchestra(S)Birgit Nilsson (T)Wolfgang Windgassen April May October November, 1964)

[2025-10-11]

ワーグナー;神々の黄昏 プロローグ(Wagner:Gotterdammerung Prologue )ゲオルグ・ショルティ指揮 ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 (S)ビルギット・ニルソン (T)ヴォルフガング・ヴィントガッセン他 ウィーン国立歌劇場合唱団 1964年5月、6月、10月、11月録音(Georg Solti:The Vienna Philharmonic Orchestra(S)Birgit Nilsson (T)Wolfgang Windgassen April May October November, 1964)

[2025-10-08]

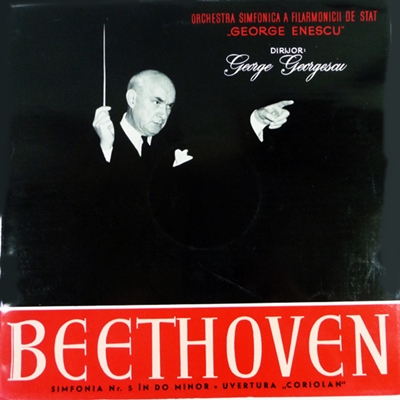

ベートーベン:交響曲第5番 ハ短調 「運命」 作品67(Beethoven:Symphony No.5 in C minor, Op.67)ジョルジュ・ジョルジェスク指揮 ブカレスト・ジョルジェ・エネスク・フィルハーモニー管弦楽団 1961年8月録音(George Georgescu:Bucharest George Enescu Philharmonic Orchestra Recorded on August, 1961)

[2025-10-06]

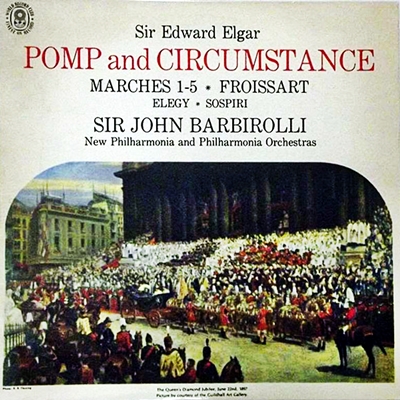

エルガー:交響的習作「フォルスタッフ」, Op.68(Elgar:Falstaff Symphonic Study, Op.66)サー・ジョン・バルビローリ指揮 ハレ管弦楽団 1964年6月1日録音(Sir John Barbirolli:Halle Orchestra Recorded on June 1, 1964)