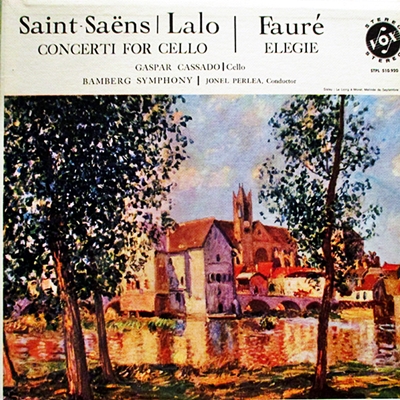

Home|カサド(Gaspar Cassado)|ラロ:チェロ協奏曲 ニ短調(Lalo:Cello Concerto in D minor)

ラロ:チェロ協奏曲 ニ短調(Lalo:Cello Concerto in D minor)

(Cello)ガスパール・カサド:イオネル・ペルレア指揮 バンベルク交響楽団 1960年5月録音(Gaspar Cassado:(Con)Ionel Perlea Bamberg Symphony Orchestra Recorded on May, 1960)

Lalo:Cello Concerto in D minor [1.Prelude. Lento - Allegro maestoso]

Lalo:Cello Concerto in D minor [2.Intermezzo. Andantino con moto - Allegro presto]

Lalo:Cello Concerto in D minor [3.Introduction. Andante ? Allegro vivace]

協奏曲というジャンルにおける古典的な様式の復興

きっかけは、サン=サーンスのチェロ後奏曲を聴いたからだと言われています。

ただし、それは、その作品を聞いて、その素晴らしさゆえに「自分も同じような音楽を書いてみたい!!」というような単純な話ではなかったようです。

よく知られている話ですが、音楽史においてサン=サーンスの評価は高くはありません。それは、彼の剣呑な人柄が多くの人から嫌われたこと、とりわけフランクを侮辱したことを多くの若手の音楽家が許せなかったことが大きな要因となっていました。そして、そのフランクを支持していた音楽家たちがやがてフランスでの新しい潮流の担い手となっていくにつれて、サン=サーンスの音楽は時代後れの古くさいものと見なされるようになっていってしまったのです。

もちろん、その評価には一定の妥当性はあるのですが、それ以上に彼に対する個人的嫌悪感の方が大きかった事は否定できないのです。日本で言うところの、「坊主憎けりゃ、袈裟まで憎い」の類です。

そして、その様な時代の流れの中で、サン=サーンスを擁護した数少ない音楽家がラロだったのです。

ラロという人は「スペイン交響曲」で成功をおさめたのでスペイン人だと思われがちなのですが生粋のフランス人です。ですから、彼がサン=サーンスのチェロ協奏曲を聞いて自分も同じような作品を書こうと思い立ったのは、フランスの伝統的な音楽スタイルを壊して新しい音楽を作ろうとする若手たちへの対抗意識によるものだったのです。

ですから、ここで聞くことのできるチェロ協奏曲は、協奏曲というジャンルにおける古典的な様式の復興だったのです。

そう言えば、ラロという人はオペレッタが隆盛を極めるパリにおいて、そんな流行には目もくれず地味な室内楽作品を書き続け、自らもヴィオラ奏者として活動した演奏家でもありました。つまりは、かなりの変わり者でもあったのです。そして、このチェロ協奏曲はソリストの ヴィルティオーゾ性が存分に発揮できるように書かれています。

この協奏曲はまるでスペイン交響曲を思わせるような雄弁さで始まりますが、誰の耳にも優しいリリシズムにあふれた音楽でもあります。

第2楽章でもスペイン風の雰囲気があちこちに漂うのは、やはりスペイン交響曲で成功したラロだからかなと思ってしまいます。

そして、終楽章ではチェロの独奏が延々と続くあたりはソリストの聞かせどころであり、そしてまたスペイン分の情緒が漂うのが、ラロらしいと言えるのでしょうか。そしてオーケストラは至るところでチェロの独奏に襲いかかる場面があるのですが、ソリストはそれに負けることなく最後まで奮闘しなければいけないのです。そう言う意味では聴き応えのある作品であることは間違いありません。

ラロと言えば「スペイン交響曲」だけの一発屋みたいな見方をされるだけに、もっと聞かれてもいい作品だといえます。

カサドが見せる二つの顔

振り返ってみれば、カサドが活動した時代はチェリスト多産の時代でした。まずは大御所のカザルスは存命で、指揮活動との両輪で未だに現役でした。

さらに、豪快なシュタルケル、美音系の貴公子フルニエなども全盛期でした。それ以外に、思いつくだけでも、トルトゥリエ、ナヴァラ、ピアティゴルスキー、ジャンドロン、マイナルディ、さらにヤニグロも指揮活動に重点をおくのはこれよりも先の時代でした。

そして、若きロストロポーヴィチにデュ・プレなどが登場してくるのもこの時代でした。

これ以上名前を挙げていくのも煩わしいので避けますが、カサドはその誰とも似通っていないように思った時期がありました。

とりわけ、バッハの無伴奏の録音を聞いたときはそのことを強く感じて、その感想を宮沢賢治の「セロ弾きのゴーシュ」になぞらえて「セロの音がごうごうひびく」と書いたものでした。しかし、その後彼の録音を聞いていくうちにあのバッハは師であるカザルスを強く意識した特別なものであったことに気づかされました。ですから、あのバッハに関してはカザルスのような「像のダンス」のようにはならないものの、それでもどこか無骨なところがあって、それが野武士のような雰囲気を感じさせたのでした。

やはり弟子は師から多くのことを学びながらも、いつかはそこから離れていかなければなりません。例えば、協奏曲の分野ではカサドは次第にチェロこそが王様というスタイルではなくて、オーケストラとのバランスを取りながら客観性の高い造形に傾くようになっていったように思えます。そのことは、ハイドンとボッケリーニの協奏曲において、アンドレ・ナヴァラとの比較で強く感じたものです。

それは、おそらくは多くのチェリストたちと伍していくためには、即物主義的な客観性の高い音楽を求める時代の流れを無視することはできなかったのでしょう。とりわけ戦後の録音ではその傾向が強いようです。

ハイドンやボッケリーニだけなく、ラロやサン=サーンス、シューマンの協奏曲などはその典型的な例でしょう。

しかし、離れようとしながらも、どこかでついカザルスを思わせるような演奏スタイルが顔を出します。とりわけ、チェロが主体の音楽であればそれは顕著で、その最たるものがバッハの無伴奏だったのです。

話はいささか横道にそれますが、カサドの妻は大変な資産家であり、フィレンツェにあるお城で暮らしていました。カサドもまたそういう妻の影響で貴族的な生活をしていたためか、彼は政治的には極めて無頓着であり、戦時中にはドイツやオーストリアでも演奏活動を行い、さらにはスペインでも演奏活動を継続してしまいました。

いうまでもなく、彼のそのような振る舞いはカザルスを激怒させました。

もちろん、彼はカザルスを深く尊敬していましたからカザルスの意に背くような意図があったわけではなく、ただただ無頓着だったのです。そう、驚くほどに政治的には無頓着な人だったのです。

年老いたカザルスの怒りはなかなか解けることはなく、二人の絶縁状態は戦後も長く続きました。そして、1955年にメニューヒンの仲介によって二人のわだかまりは氷解したのでした。そして、その直後に長い介護の果てに妻がこの世を去りました。

おそらく、カサドの戦後の音楽活動が本当の意味で再開したのはその時だったのでしょう。

偉大な師を持つというのは基本的には幸せなことなのでしょうが、それは同時にその語の葛藤を運命づけられることになるとも言えます。

そして、そんなことを考えているとふと、澤田瞳子の「星落ちて、なお」を思い出しました。直木賞を受賞した作品なのですが、読んでいない人には何のことやら全く分からないでしょうが、説明し始めると長くなりすぎます。しかし、わかる人にはわかってもらえると思います。

そういえば、彼女の母親である澤田ふじ子もまた時代小説を専門とする作家でした。師と弟子の関係というのは難しいもののようです。

しかし、ここでのカサドの演奏を聞くと、彼こそは紛うことなくカザルスの衣鉢を継ぐべきチェリストだったと思わざるを得ません。

これほども豪快で骨太なチェロは、カザルスとカサドという系譜以外でなかなか聞くことのできないものです。

そして、1958年には原と再婚し「デュオ・カサド」として再び活発な演奏活動が再開できたのは幸運でした。

カサドが第2回チャイコフスキー国際コンクールの審査員を務めるためにソ連におもむいたときにもソ連各地で「デュオ・カサド」の演奏会を行い、その合間に行われたのがこのこの「カサド・アンコール・アルバム」の録音でした。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2024-06-13:豊島行男

- ラロのチェロ協奏曲はナヴァロの演奏が最高だと思ってましたが、ご紹介の録音で順位が覆りました。ありがとうございます!

カサド作曲の曲もあれこれ引っ張り出して思わず聴き直してしまいましたが、曲も良いですね。見直しました。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)