Home|メニューヒン(Yehudi Menuhin)|ベートーベン:ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 Op.61

ベートーベン:ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 Op.61

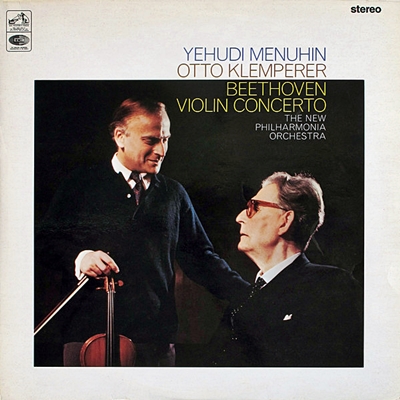

(Vn)イェフディ・メニューイン オットー・クレンペラー指揮 ニュー・フィルハーモニア管弦楽団 1966年1月録音

Beethoven:Violin Concerto in D major, Op.61 [1.Allegro ma non troppo]

Beethoven:Violin Concerto in D major, Op.61 [2.Larghetto]

Beethoven:Violin Concerto in D major, Op.61 [3.Rondo]

忘却の淵からすくい上げられた作品

このバイオリン協奏曲は初演当時、かなり冷たい反応と評価を受けています。

「若干の美しさはあるものの時には前後のつながりが全く断ち切られてしまったり、いくつかの平凡な個所を果てしなく繰り返すだけですぐ飽きてしまう。」

「ベートーベンがこのような曲を書き続けるならば、聴衆は音楽会に来て疲れて帰るだけである。」

全く持って糞味噌なけなされかたです。

こう言うのを読むと、「評論家」というものの本質は何百年たっても変わらないものだと感心させられます。

ただし、こういう批評のためかその後この作品はほとんど忘却されてしまい、演奏会で演奏されることもほとんどありませんでした。その様な忘却の淵からこの作品をすくい上げたのが、当時13才であった天才ヴァイオリニスト、ヨーゼフ・ヨアヒムでした。

1844年のイギリスへの演奏旅行でこの作品を取り上げて大成功をおさめ、それがきっかけとなって多くの人にも認められるようになりました。

この曲は初演以来、40年ほどの間に数回しか演奏されなかったと言われています。そして1844年に13歳のヨアヒムがこの曲を演奏してやっと一般に受け入れられるようになりました。

第一楽章 アレグロ・マ・ノン・トロッポ

第二楽章 ラルゲット

第三楽章 ロンド アレグロ

「こんなスタイルで演奏された協奏曲は聞いたことがない!」と言うことで、それなりに面白いのではないでしょうか

なかなかに評価の難しい録音です。何故ならば、クレンペラーに肩入れをしている人にとってはポイントは高いのですが、メニューヒンに肩入れをしている人にとっては願い下げにしたい録音となるようだからです。

それでは、メニューヒンにもクレンペラーにも肩入れをしていない人からすればどう映るのかと言うことなるのでしょうか。

おそらく、「こんなスタイルで演奏された協奏曲は聞いたことがない!」と言うことになるでしょうから、それはそれなりに面白いと言うことになるのではないでしょうか。

言うまでもないことですが、一般的に言って、協奏曲というのは独奏楽器が主でオーケストラは従です。もちろん、作品によっては五分と五分というものもありますが、少なくともオーケストラに独奏楽器が合わせていくというスタイルは聞いたことがありません。

ところが、ここでは、その聞いたことのないスタイルが現実の音となって私たちの前に姿を現しているのです。

聞くところによると、この録音は演奏会の前にスタジオ録音したようで、海賊盤のCDで、その後の演奏会のライブ録音が聞けるそうです。

私は聞いたことはないので確たることは言えないのですが、ネット情報によるとここまで唯々諾々とメニューヒンはクレンペラーに従ってはいないとのことです。

このスタジオ録音では冒頭のティンパニからして「オソッ!」という感じなのですが、そこでメニューヒンは完全にしてやられてしまったのか、かなり不自由な思いをしながらそれにあわせてしまうと言う仕儀に陥っています。

しかし、年を取ってからのクレンペラーの指揮は、ともすれば頑固で融通のきかない雰囲気になってしまうこともあるのですが、ここではそう言うことにはならずに実に悠々たる大きさにあふれた音楽になっています。

そのために、メニューヒンのヴァイオリンもその大きさに包まれていくことで、少しずつ息が継げるようになっていくように聞こえます。

もちろん、全盛期のメニューヒンを知るものにとってはいかにも音色に色気が足りないと思うでしょう。

しかし、悠々たるオーケストラの流れに沿うことで、メニューヒンのヴァイオリンにも不思議な大きさが宿るようになったような気がします。

とりわけ、寂しさに包まれた第2楽章でようやく一息つけたようで、そこからアタッカではいる最終楽章ではその感が強くなります。

その意味では、メニューヒンの異なった一面が見えるという意味で、世間一般で言われるほど悪い出来ではないと思います。

そして、あらためて一言付け加えておきたいのは、細部のミスや至らなさだけで全体に駄目出しをすることの「愚かさ」についてです。

コンサートなどに出かけると、休憩時間に得意満面に「あの箇所でミスってたね、あそこも少し躓き気味だったね」などと解説している御仁が必ずいます。そう、驚くほど、必ずいます。

そして、そう言う細部のミスをあげつらうことで演奏全体を駄目だと切って捨てています。

言うまでもないことですが、音楽にとって大切なことはそう言う些細な細部のあら探しではなくて、演奏者がどのような方向性でもって音楽を構築しようとしていたのかを感じとることです。細部のあら探しに熱心なあまり、肝心の大きな方向性については何も聞いていないとするのならば、お金と時間をかけてこんな場所に来る意味はないのではないかと私などは思うのですが、そう言う人にとってはまた別の意味と目的があるのでしょう。

もちろん、年を取ってのヨタヨタ演奏を「枯れた芸」などと持ち上げるつもりはありませんが、それでもメニューヒンの晩年の演奏は細部にこだわるだけでは見えてこない面があることは事実です。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)