Home|セル(George Szell)|ブラームス:ハイドンの主題による変奏曲 作品56a

ブラームス:ハイドンの主題による変奏曲 作品56a

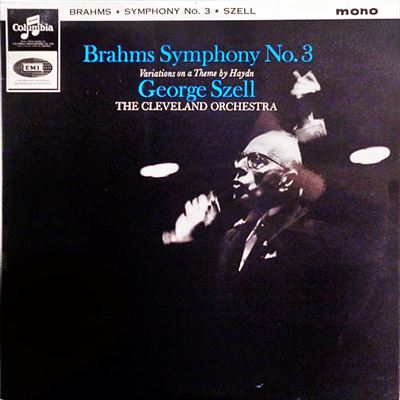

ジョージ・セル指揮 クリーヴランド管弦楽団 1964年10月24日録音

Brahms:Variations on a Theme by Haydn, Op.56a

変奏曲という形式にける最高傑作の一つ

「One of The Best」ではなく「The Best」であることに異論を差しはさむ人は少ないでしょう。

あまり知られていませんが、この変奏曲には「オーケストラ版」以外に「2台のピアノによる版」もあります。最初にピアノ版が作曲され、その後にオーケストラ版が作られたのだろうと思いますが、時期的にはほとんど同時に作曲されています。(ブラームスの作品は交響曲でもピアノのスコアが透けて見えるといわれるほどですから・・・)

しかし、ピアノ版が評判となって、その後にオーケストラ版が作られた、という「よくあるケース」とは違います。作品番号も、オーケストラ版が「Op.56a」で、ピアノ版が「Op.56b」ですから、ほとんど一体のものとして作曲されたと言えます。

この作品が作曲されたのはブラームスが40歳を迎えた1873年です。

この前年にウィーン楽友協会の芸術監督に就任したブラームスは、付属している図書館の司書から興味深いハイドンの楽譜を見せられます。

野外での合奏用に書かれた音楽で「賛美歌(コラール)聖アントニー」と言う作品です。

この作品の主題がすっかり気に入ったブラームスは夏の休暇を使って一気に書き上げたと言われています。

しかし、最近の研究では、この旋律はハイドン自身が作曲したのではなく、おそらくは古くからある賛美歌の主題を引用したのだろうと言われています。

それが事実だとすると、、この旋律はハイドン、ブラームスと二人の偉大な音楽家を魅了したわけです。

確かに、この冒頭の主題はいつ聞いても魅力的で、一度聞けば絶対に忘れられません。

参考までに全体の構成を紹介しておきます。

- 主題 アンダンテ

- 第1変奏 ポコ・ピウ・アニマート

- 第2変奏 ピウ・ヴィヴァーチェ

- 第3変奏 コン・モート

- 第4変奏 アンダンテ・コン・モート

- 第5変奏 ヴィヴァーチェ

- 第6変奏 ヴィヴァーチェ

- 第7変奏 グラツィオーソ

- 第8変奏 プレスト・ノン・トロッポ

- 終曲 アンダンテ

冒頭の魅力的な主題が様々な試練を経て(?)、最後に堂々たる姿で回帰して大団円を迎えると言う形式はまさに変奏曲のお手本とも言うべき見事さです。

なかなか初出年が確定できないブラームスのステレオ録音

セル晩年のブラームス録音なのですが、どうにも初出年が特定できません。一応、各作品の録音年は以下の通りになっています。

- ブラームス:交響曲第1番 ハ短調作 品68;ジョージ・セル指揮 クリーヴランド管弦楽団 1966年10月7日録音

- ブラームス:交響曲第2番 ニ長調 作品73:ジョージ・セル指揮 クリーヴランド管弦楽団 1967年1月6日録音

- ブラームス:交響曲第3番 ヘ長調 作品90:ジョージ・セル指揮 クリーヴランド管弦楽団 1964年10月16日&17日録音

- ブラームス:交響曲第4番 ホ短調 作品98:ジョージ・セル指揮 クリーヴランド管弦楽団 1966年4月8日&9日録音

- ブラームス:ハイドンの主題による変奏曲 作品56a:ジョージ・セル指揮 クリーヴランド管弦楽団 1964年10月24日録音

- ブラームス:大学祝典序曲 作品80:ジョージ・セル指揮 クリーヴランド管弦楽団 1966年10月28日録音

- ブラームス:悲劇的序曲 作品81:ジョージ・セル指揮 クリーヴランド管弦楽団 1966年10月28日録音

このうち、「交響曲第3番」と「ハイドンの主題による変奏曲」がカップリングされて1966年にリリースされているのは確認できたのですが、それ以外はどうやら分売されなかったようで「全集」という形で最初のリリースがされたようなのです。

その「全集」は日本では1968年に発売されていますので、今回の著作権の改悪によってギリギリのところでアウトと言うことになります。問題は、アメリカの方ではこの「全集」がいつリリースされたかなのですが、それがどうにもよく分からないのです。いろいろ調べたのですが、何処を探してもこの全集盤の「リリース年」は「unknown」になっています。

それから、1967年に交響曲第1番がリリースされているのですがモノラル録音なので、これは古い方の演奏の再発の疑いが捨てきれません。第4番に関しては1968年に分売されたようなので、これもまたパブリック・ドメインとなることはありませんでした。

ということで、全てがパブリック・ドメインとなってからこれらの録音はアップしようと考えていたのですが、どうやらそれは難しそうなので、取りあえずパブリック・ドメインになっていることが確定できた「交響曲第3番」と「ハイドンの主題による変奏曲」だけは紹介しておこうかと思います。

まず、この交響曲第3番ですが、セルのブラームス録音の中では最も出来の良い演奏だと言われていますし、それは私も同意します。

確かに、セルのブラームス演奏にはフルトヴェングラーの49年録音のような劇的なドラマ性はありません。

さらに言えば、この交響曲の中では飛び抜けて有名な第3楽章の歌わせ方に関してもワルターのモノラル盤(ニューヨーク・フィルとの1953年録音)にかなうはずもありません。

そのあたりは、いかにセル贔屓の私でも十分に承知しています。

しかしながら、セルの演奏からはブラームスという男の持つ堅固な構築性と、その造形の中に押し込まれたロマン性を実にバランス良く表現していることは認めてほしいと思います。ですから、フルトヴェングラーやワルターのようにパッと聞いただけでその凄さが分かるタイプの演奏ではないと言うことです。

そして、その完成度という点では以前に紹介したコンセルトヘボウを指揮したモノラル盤よりもはるかに優れていることは言うまでもありません。

あの有名な第3楽章も情に流されない繊細で清潔感のある響きを聞かせてくれます。

また、「ハイドンの主題による変奏曲 作品56a」なのですが、これもまた同じくクリーブランド管を指揮した古いモノラル盤に較べればゆったりと聞くことのできる演奏になっています。とはいえ、人によっては、その余裕綽々たる雰囲気にいささか物足りなさを感じるかもしれません。

50年代のセルとクリーブランド管というのは常に強い緊張感を維持していました。

オケはセルの指示に追随するのに必死であり、そんなオケに対してセルもまた容赦なくオケをドライブしていました。その、厳しい緊張感はこのステレオ録音にはありません。何故ならば、60年代にはいるとクリーブランド管の能力はすでに完成期に入っていて、セルのどのような要求に対しても余裕を持って対応することが出来るようになっていったからです。

そして、その事によって、今度は50年代とは逆に、セルがクリーブランド管の完成度の高さの中に取り込まれてしまったような感覚におそわれるのです。

まあ、贅沢と言えば贅沢な話なのですが、はるかなる高みを目指して必死の奮闘を展開しているモノラル録音にはゴリゴリとした必死さ感じられて聞く人の心を魅了するのです。

とは言え、完成度という点ではステレオ録音の方が優れていることは間違いないでしょうし、数あるこの変奏曲の録音の中でもこれはピカイチの存在であることもまた事実なのです。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)