Home|アンソニー・コリンズ(Anthony Collins)|シベリウス:交響曲第4番 イ短調 op.63

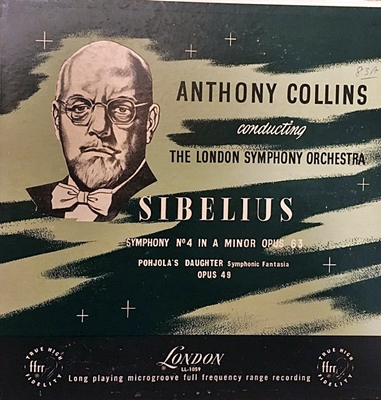

シベリウス:交響曲第4番 イ短調 op.63

アンソニー・コリンズ指揮 ロンドン交響楽団 1954年2月22〜25日録音

Sibelius:交響曲第4番 イ短調 op.63 「第1楽章」

Sibelius:交響曲第4番 イ短調 op.63 「第2楽章」

Sibelius:交響曲第4番 イ短調 op.63 「第3楽章」

Sibelius:交響曲第4番 イ短調 op.63 「第4楽章」

本当に理解されているのでしょうか?

####################################################

この作品は、シベリウス自身の指揮で1911年4月3日にヘルシンキで初演が行われています。

当時シベリウスの名声は固まっていましたから、聴衆の多くは期待をもって集まったと思われます。 しかし、実際に演奏された4番はとてつもなく晦渋な音楽であり、評論家も含めてどんなリアクションをとっていいものやら大いにとまどったそうです。

この初演時のとまどいこそが正直な反応なんだと思います。

ところが、シベリウス研究の権威であるセシル・グレイが、「最初から最後まで、余分な音符は一つとしてない」とのたまい、第7番と並ぶ最高傑作という御宣託もあって評価が固まったという経過があります。

へそ曲がりな私などは、「それなら、4番以外の交響曲のどの部分が余分な音符なのか教えてくれよ」と言いたくなるのですが、権威好きの日本人はそれ以後4番こそがシベリウスの最高傑作と言うことになりました。

でも、シベリウスが大好きな人でも、本音は4番が嫌いな人が多いですね。証拠になるかどうかは分かりませんが、コンサートのプログラムで一番多く取り上げられるのは2番と1番でしょう。おそらく4番は一番少ないはずです。

でも、セシル・グレイ大先生はこう言っているんですね。「この作品は官能的に訴えるものが全然ないから、通俗曲にはならないであろうが、(・・・だから、コンサートではめったに取り上げられないんですね・・・)少数の人々にとっては、シベリウスの最も偉大な作品となるであろう。(・・・くすぐる言葉ですね。馬鹿には分からないと言うことですが、下手すりゃ「裸の王様」?・・・)

彼はおそらくこれ以上のものを書かなかった。(・・・そんなことは本人が判断することだろう、それともあんたはシベリウスより偉いのか!・・・)」・・・ちなみに、(・・・ ・・・)内はユング君のつっこみ(^^;

まあここまで言われたら、へなちょこ評論家は恐れ入ってしまうでしょうね。

私について言えば、どの演奏を聞いても好きになったことは一度もありませんでした。ちなみに、シベリウスは大好きです。しかし、4番だけはどうしても駄目でした。

そんな私が初めて面白く4番を聞かせてくれたのは、ケーゲルの演奏です。しかし、聞き終わってから、これはシベリウスの音楽ではなくて、ケーゲルの音楽だなと気づかされました。ケーゲルという人は時に、強引に音楽をねじ曲げて自分の方に引っ張ってくるという力技を発揮しますが、このシベ4もその典型みたいな演奏でした。

そして、そういう演奏で初めて面白く聞けたと言うことに、私とこの曲の相性がよく現れています。

###################################################

昔は世間の目など気にせずずいぶん好き勝手に書いていたものだと我ながら驚きます。

しかし、一点だけ思いが変わっているのはケーゲルの演奏に対する評価です。もしかしたら、この作品を本当に理解し共感していたのはケーゲルだけだったのかもしれません。

この作品ほど幸福感から縁遠い音楽はそんなに存在しないでしょう。特に、この作品が生み出された時代〜二つの世界大戦も核兵器の脅威も経験していない時代だったことを考えれば皆無だったかもしれません。そして、その深い絶望感がその様な社会的背景をもったものとしてではなく、全くの個人的な経験から発したものとして考えるならば、今も希有な存在であることは事実です。

おそらく、ケーゲルのシベ7というのは日常的に聞くような音楽でないことは確かです。一切の幸福感から切り離された、深い絶望と虚無を個人的体験として共有したのはこの二人だけだったのかもしれません。ただし、この深い虚無感をシベリウスは乗り越えて再び此岸に帰ってきたのですが、ケーゲルは彼岸へと旅だっていきました。その事が、彼の演奏をより悲劇的なものにしていることが、「強引に音楽をねじ曲げて自分の方に引っ張ってくるという力技」と感じた理由かもしれません。

イギリスにおけるシベリウス

シベリウスをいち早く受け入れて、世界的な作曲家としての地位を与えたのはイギリス人です。何故か分かりませんが、イギリスは北欧の作曲家との相性がいいようで、とりわけシベリウスの受容に関しては長い歴史を持っています。シベリウスの作品を積極的に取り上げてその評価を確かなものにしたのは、同じフィンランド人のカヤヌスです。彼はシベリウスとも深い親交があったために、長くシベリウス演奏の権威としての地位を保持していました。また、シベリウス自身もその様なカヤヌスへの感謝の気持ちとして交響詩《エン・サガ》や《ポホヨラの娘》をカヤヌスに献呈しています。

それ以後も、北欧の指揮者やオケにとってシベリウス作品は名刺代わりみたいなもので、彼らの演奏活動の重要な部分を占めていました。現在も、パーヴォ・ベルグルンドとオスモ・ヴァンスカあたりがすぐれた演奏を展開しています。

しかし、そう言う北欧系の人たちを除けば、シベリウスを積極的に取り上げてきたのはほとんどがイギリス人です。それも、ある特定の時代の特異な現象としてではなく、エイドリアン・ボールトやアンソニー・コリンズ、ビーチャムなどから始まってバルビローリ、コリン・デイヴィスという系譜をたどることができるぐらいに長い歴史を持っています。

そして、面白いのは、カラヤンやザンデルリングのようなドイツ系の指揮者がシベリウスを取り上げると非常にロマンティックに構成するのに対して、イギリスの指揮者はカヤヌス以来の流れである即物的で厳しい造形に徹していることです。そして、アンソニー・コリンズの演奏は、そう言うイギリス系の指揮者の中でも厳しさという点ではかなり右翼に位置するようです。

アンソニー・コリンズといえば、アメリカに渡って映画音楽の世界で活躍し、アカデミー賞にも3度ノミネートされた経歴を持っています。いわば、アメリカのショウビジネスの世界で生きてきた人ですから、もっと大衆受けしそうな演奏をしそうなものなのに、不思議と言えば不思議な話です。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2023-04-02:シベリウス好き

- 私は、サー・ジョン・バルボローリの演奏で、この曲に開眼できました。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-25]

ハイドン:弦楽四重奏曲第60番 イ長調 Op.55, No.1, Hob.3:60(Haydn:String Quartet No.60 in A Major, Op.55, No.1, Hob.3:60)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)