Home|更新履歴(リスニングルーム)

エマヌエル・フォイアマンの名前は、どうしてもハイフェッツとルービンシュタインとのコンビによる「100万ドルトリオ」のメンバーとして思い出されることが多いようです。ですから、何となくアメリカ出身のチェリストかと思っていたのですが、調べてみると...

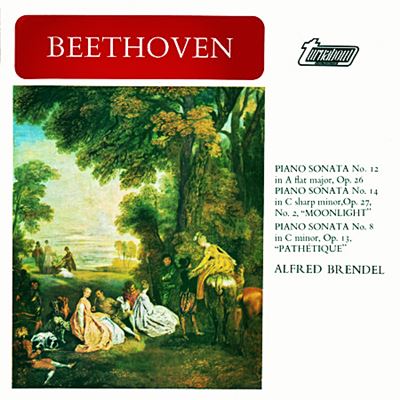

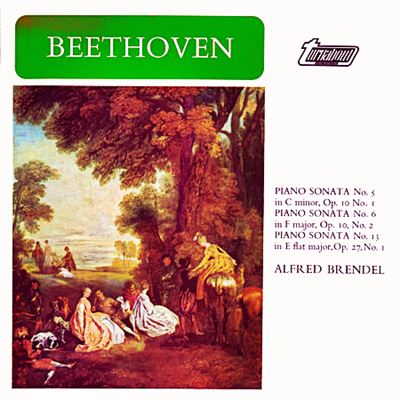

ブレンデルの録音活動は「Philips」と強く結びついています。 何しろ、同じレーベルで2度もベートーベンのピアノ・ソナタの全曲録音を行っているのです。一度目は1970年~1977年にかけて、2度目は1992年~1996年にかけてです。 ...

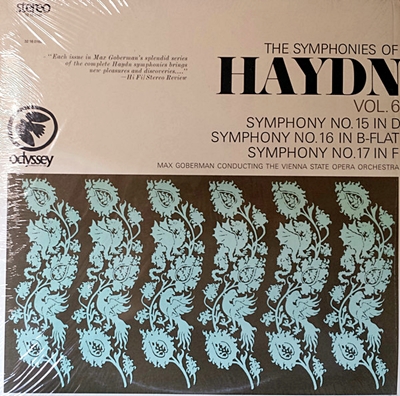

「Max Goberman」は「マックス・ゴバーマン」と読むらしいです。 今となってはほとんど記憶の彼方に消えてしまった名前ですが、バーンスタインの「ウェスト・サイド・ストーリー」や「オン・ザ・タウン」の初演をつとめたミュージカルの指揮者...

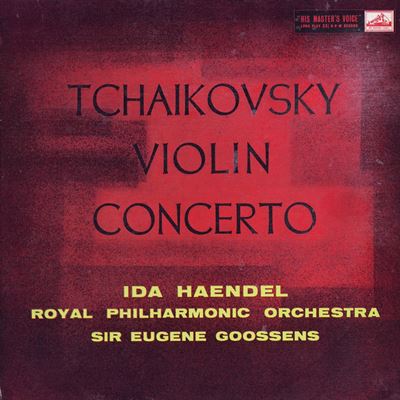

イダ・ヘンデルにとってブラームスのヴァイオリン協奏曲は特別な存在です。それは、前回にチャイコフスキのヴァイオリン協奏曲を取り上げたときにも少し紹介しました。 それは、1938年9月のプロムス(Proms)のコンサートで、ヘンリー・ウッド指...

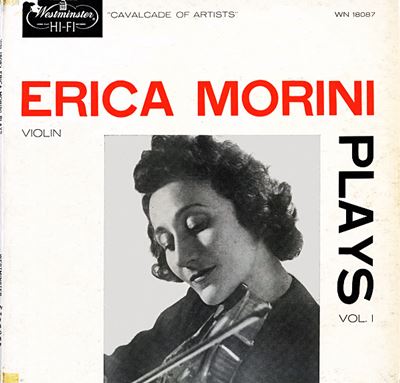

エリカ・モリーニと言えば、その背筋の伸びた清冽な音楽がすぐにイメージされます。そして、彼女こそは古き良きヨーロッパの象徴のようなヴァイオリニストでした。 その経歴を見てみれば、20世紀の初頭にオーストリアに生まれ,、わずか14才にしてベル...

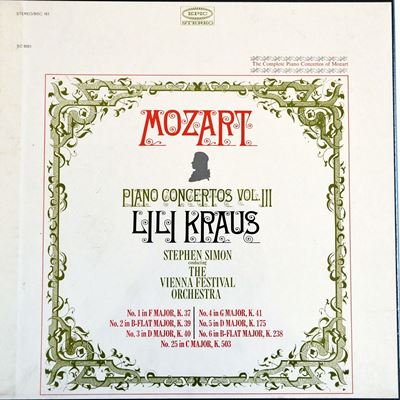

私の知人で、リリー・クラウスの最後の来日公演を聴いたことがあるという人がいます。彼の言によれば、その演奏会は惨憺たるもので二度と思い出したくもないような代物だったようです。 演奏家の引き際というものは難しいものです。 最近の例で言え...

ピリオド楽器による演奏ついては常に否定的な物言いをしてきた私ですが、さすがにこういう演奏を聞くと「うーん」と考え込んでしまいます。(^^; そう言えば、こういう感じのバロック演奏をどこかで聞いたような覚えがあるなと思いをめぐらせて思い出し...

レイボヴィッツの演奏を聞くと、どうしてもマルケヴィッチの演奏が比較の対象として浮かび上がってきます。両者の共通点はともに「作曲家」でもあったと言うことです。 レイボヴィッツは「十二音技法の使徒」と呼ばれるほどに新ウィーン楽派の音楽の普及に...

クリュイタンスによるラフマニノフの協奏曲って話題になったことがあるでしょうか。さらに、ガブリエル・タッキーノというピアニストに関してもほとんど名前を聞いたこともなかったので、恥ずかしながら「これ!」と言ったイメージを描くことが出来ませんでし...

「Max Goberman」は「マックス・ゴバーマン」と読むらしいです。 今となってはほとんど記憶の彼方に消えてしまった名前ですが、バーンスタインの「ウェスト・サイド・ストーリー」や「オン・ザ・タウン」の初演をつとめたミュージカルの指揮者...

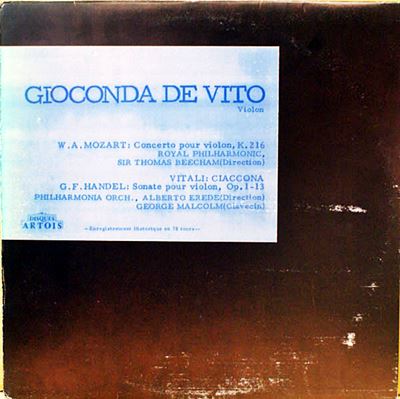

ジョコンダ・デ・ヴィートと言えば、真っ先にブラームスの音楽が浮かび、その次にバッハの音楽が思い浮かぶのでしょうか。 しかし、その短い録音歴の中で残された演奏を調べてみると、意外なことに、ヘンデルの器楽作品を数多く取り上げていて、それ以外に...

先日、何気なくテレビをつけてみると、ビショコフ指揮のチェコフィルと樫本大進のヴァイオリンによるチャイコフスキーの協奏曲を放送していました。残念ながら、曲の頭からではなく途中から聞くことになってしまったのですが、それでも最終楽章でのキレキレの...

ブレンデルの録音活動は「Philips」と強く結びついています。 何しろ、同じレーベルで2度もベートーベンのピアノ・ソナタの全曲録音を行っているのです。一度目は1970年~1977年にかけて、2度目は1992年~1996年にかけてです。 ...

ブレンデルの録音活動は「Philips」と強く結びついています。 何しろ、同じレーベルで2度もベートーベンのピアノ・ソナタの全曲録音を行っているのです。一度目は1970年~1977年にかけて、2度目は1992年~1996年にかけてです。 ...

レイボヴィッツの演奏を聞くと、どうしてもマルケヴィッチの演奏が比較の対象として浮かび上がってきます。両者の共通点はともに「作曲家」でもあったと言うことです。 レイボヴィッツは「十二音技法の使徒」と呼ばれるほどに新ウィーン楽派の音楽の普及に...

私の知人で、リリー・クラウスの最後の来日公演を聴いたことがあるという人がいます。彼の言によれば、その演奏会は惨憺たるもので二度と思い出したくもないような代物だったようです。 演奏家の引き際というものは難しいものです。 最近の例で言え...

「Max Goberman」は「マックス・ゴバーマン」と読むらしいです。 今となってはほとんど記憶の彼方に消えてしまった名前ですが、バーンスタインの「ウェスト・サイド・ストーリー」や「オン・ザ・タウン」の初演をつとめたミュージカルの指揮者...

このシューマンの「ライン」はかなり変な演奏です。それは第1楽章と、それ以降の楽章が全く雰囲気が異なっているからです。 まずは聞いてもらうしかないのですが、第1楽章ではやけに金管楽器が突出しています。「普通」の第3番「ライン」を聞きなれた耳...

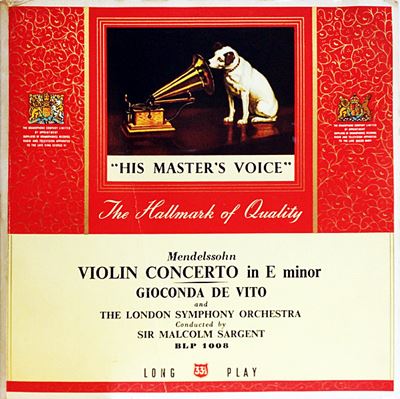

「ジョコンダ・デ・ヴィート」という名前も次第に記憶の彼方に没しようとしていますので、簡単に略歴などを紹介しておきます。 1907年:6月22日、北イタリア マルティナ・フランカ生まれ 1914年:パリ音楽院入学 1918...

「ジョコンダ・デ・ヴィート」という名前も次第に記憶の彼方に没しようとしていますので、簡単に略歴などを紹介しておきます。 1907年:6月22日、北イタリア マルティナ・フランカ生まれ 1914年:パリ音楽院入学 1918...

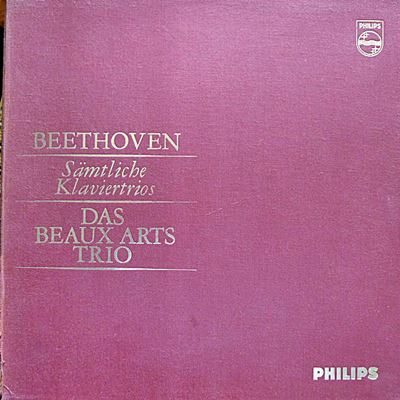

ボザール・トリオはピアノのメナヘム・プレスラーが中心となって1955年に結成されました。設立当初のメンバーはヴァイオリンにダニエル・ギレ、チェロにバーナード・グリーンハウスでした。その後、ヴァイオリンはイシドア・コーエン(1968年~)、イ...

「ジョコンダ・デ・ヴィート」という名前も次第に記憶の彼方に没しようとしていますので、簡単に略歴などを紹介しておきます。 1907年:6月22日、北イタリア マルティナ・フランカ生まれ 1914年:パリ音楽院入学 1918...

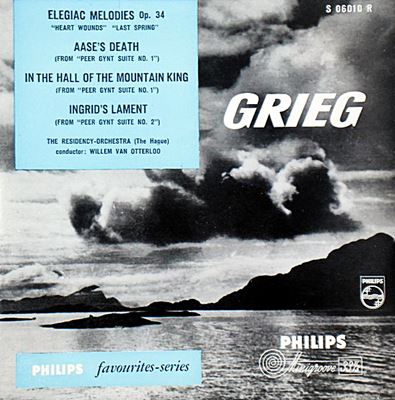

私の手元にはッテルロー指揮 ハーグ・レジデンティ管弦楽団によるグリーグの録音が4つあります。「ペール・ギュント組曲」はそれなりにメジャーな作品なのですが、「ノルウェー舞曲」や「弦楽のための2つの悲しき旋律」あたりまで取り上げていたのにはいさ...

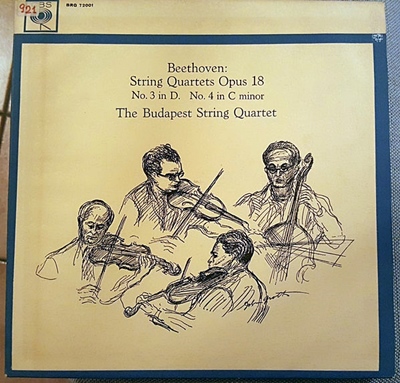

ブダペスト弦楽四重奏団が残したベートーベンの弦楽四重奏曲の録音は、クラシック音楽の20世紀の録音史に輝く金字塔であることを否定する人はいないでしょう。ただし、彼らのどの時代の録音をもって「金字塔」とするかに関しては意見が分かれるかもしれませ...

私の知人で、リリー・クラウスの最後の来日公演を聴いたことがあるという人がいます。彼の言によれば、その演奏会は惨憺たるもので二度と思い出したくもないような代物だったようです。 演奏家の引き際というものは難しいものです。 最近の例で言え...

「Max Goberman」は「マックス・ゴバーマン」と読むらしいです。 今となってはほとんど記憶の彼方に消えてしまった名前ですが、バーンスタインの「ウェスト・サイド・ストーリー」や「オン・ザ・タウン」の初演をつとめたミュージカルの指揮者...

レイボヴィッツがモーツァルトを振ればおそらくこうなるだろうな、と言う予測を裏切らない演奏です。そう言えば、これと同じ事をマルケヴィッチのモーツァルトについて触れたときにも同じような思いを抱いたことがありました。 確かに、この演奏はピリオド...

ボザール・トリオはピアノのメナヘム・プレスラーが中心となって1955年に結成されました。設立当初のメンバーはヴァイオリンにダニエル・ギレ、チェロにバーナード・グリーンハウスでした。その後、ヴァイオリンはイシドア・コーエン(1968年~)、イ...

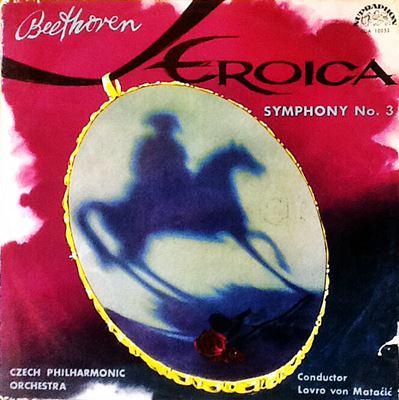

マタチッチはやはり凄い指揮者だったのだと再確認させられた演奏と録音です。 正直言って、マタチッチのベートーベンというのはあまりイメージの中にありませんでした。 実際、これを聞くまでは彼のベートーベンのシンフォニーは聞いたことがありませんで...

レイボヴィッツの演奏を聞くと、どうしてもマルケヴィッチの演奏が比較の対象として浮かび上がってきます。両者の共通点はともに「作曲家」でもあったと言うことです。 レイボヴィッツは「十二音技法の使徒」と呼ばれるほどに新ウィーン楽派の音楽の普及に...

前のページ/次のページ

更新履歴(リスニングルーム)

前のページ/次のページ[2020-01-01]・・・滝 廉太郎:荒城の月

(Cello)エマヌエル・フォイアマン:(P)フリッツ・キッツィンガー 1934年録音エマヌエル・フォイアマンの名前は、どうしてもハイフェッツとルービンシュタインとのコンビによる「100万ドルトリオ」のメンバーとして思い出されることが多いようです。ですから、何となくアメリカ出身のチェリストかと思っていたのですが、調べてみると...

[2019-12-31]・・・ベートーベン:ピアノ・ソナタ第15番「田園」 ニ長調 Op.28

(P)アルフレッド・ブレンデル 1962年6月~7月録音ブレンデルの録音活動は「Philips」と強く結びついています。 何しろ、同じレーベルで2度もベートーベンのピアノ・ソナタの全曲録音を行っているのです。一度目は1970年~1977年にかけて、2度目は1992年~1996年にかけてです。 ...

[2019-12-30]・・・ハイドン:交響曲第22番 変ホ長調「哲学者」 Hob.I:22

マックス・ゴバーマン指揮 ウィーン国立歌劇場管弦楽団 1960年~1962年録音「Max Goberman」は「マックス・ゴバーマン」と読むらしいです。 今となってはほとんど記憶の彼方に消えてしまった名前ですが、バーンスタインの「ウェスト・サイド・ストーリー」や「オン・ザ・タウン」の初演をつとめたミュージカルの指揮者...

[2019-12-29]・・・ブラームス:ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品77

(Vn)イダ・ヘンデル:セルジュ・チェリビダッケ指揮 ロンドン交響楽団 1953年3月6日録音イダ・ヘンデルにとってブラームスのヴァイオリン協奏曲は特別な存在です。それは、前回にチャイコフスキのヴァイオリン協奏曲を取り上げたときにも少し紹介しました。 それは、1938年9月のプロムス(Proms)のコンサートで、ヘンリー・ウッド指...

[2019-12-28]・・・エリカ・モリーニ:ヴァイオリン小品集

(Vn)エリカ・モリーニ (P)レオン・ポマーズ 1956年録音エリカ・モリーニと言えば、その背筋の伸びた清冽な音楽がすぐにイメージされます。そして、彼女こそは古き良きヨーロッパの象徴のようなヴァイオリニストでした。 その経歴を見てみれば、20世紀の初頭にオーストリアに生まれ,、わずか14才にしてベル...

[2019-12-27]・・・モーツァルト:ピアノ協奏曲第8番ハ長調 , K.246 「リュッツォウ」

(P)リリー・クラウス:スティーヴン・サイモン指揮 ウィーン音楽祭管弦楽団 1965年5月11日~12日録音私の知人で、リリー・クラウスの最後の来日公演を聴いたことがあるという人がいます。彼の言によれば、その演奏会は惨憺たるもので二度と思い出したくもないような代物だったようです。 演奏家の引き際というものは難しいものです。 最近の例で言え...

[2019-12-26]・・・ヴィヴァルディ:「調和の霊感」より協奏曲ニ短調 Op.3-11, R.565

ロヴロ・フォン・マタチッチ指揮 ベルリン国立歌劇場管弦楽団 1958年1月録音ピリオド楽器による演奏ついては常に否定的な物言いをしてきた私ですが、さすがにこういう演奏を聞くと「うーん」と考え込んでしまいます。(^^; そう言えば、こういう感じのバロック演奏をどこかで聞いたような覚えがあるなと思いをめぐらせて思い出し...

[2019-12-25]・・・リスト:メフィスト・ワルツ第1番「村の居酒屋での踊り」

ルネ・レイボヴィッツ指揮 インターナショナル交響楽団 1960年録音レイボヴィッツの演奏を聞くと、どうしてもマルケヴィッチの演奏が比較の対象として浮かび上がってきます。両者の共通点はともに「作曲家」でもあったと言うことです。 レイボヴィッツは「十二音技法の使徒」と呼ばれるほどに新ウィーン楽派の音楽の普及に...

[2019-12-24]・・・ラフマニノフ:ピアノ協奏曲第2番 ハ短調 作品18

(P)ガブリエル・タッキーノ:アンドレ・クリュイタンス指揮 パリ音楽院管弦楽団 1959年10月1日~3日クリュイタンスによるラフマニノフの協奏曲って話題になったことがあるでしょうか。さらに、ガブリエル・タッキーノというピアニストに関してもほとんど名前を聞いたこともなかったので、恥ずかしながら「これ!」と言ったイメージを描くことが出来ませんでし...

[2019-12-22]・・・ハイドン:交響曲第21番 イ長調 Hob.I:21

マックス・ゴバーマン指揮 ウィーン国立歌劇場管弦楽団 1960年~1962年録音「Max Goberman」は「マックス・ゴバーマン」と読むらしいです。 今となってはほとんど記憶の彼方に消えてしまった名前ですが、バーンスタインの「ウェスト・サイド・ストーリー」や「オン・ザ・タウン」の初演をつとめたミュージカルの指揮者...

[2019-12-21]・・・ヘンデル:ヴァイオリン・ソナタ第7番 ニ長調 Op. 1, No.13

(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート (harpsichord)ジョージ・マルコム 1951年8月30日録音ジョコンダ・デ・ヴィートと言えば、真っ先にブラームスの音楽が浮かび、その次にバッハの音楽が思い浮かぶのでしょうか。 しかし、その短い録音歴の中で残された演奏を調べてみると、意外なことに、ヘンデルの器楽作品を数多く取り上げていて、それ以外に...

[2019-12-20]・・・チャイコフスキー:ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 op.35

(Vn)イダ・ヘンデル:ユージン・グーセンス指揮 ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団 1953年10月26日録音先日、何気なくテレビをつけてみると、ビショコフ指揮のチェコフィルと樫本大進のヴァイオリンによるチャイコフスキーの協奏曲を放送していました。残念ながら、曲の頭からではなく途中から聞くことになってしまったのですが、それでも最終楽章でのキレキレの...

[2019-12-18]・・・ベートーベン:ピアノ・ソナタ第14番「月光」 嬰ハ短調 Op.27-2

(P)アルフレッド・ブレンデル 1962年6月~7月録音ブレンデルの録音活動は「Philips」と強く結びついています。 何しろ、同じレーベルで2度もベートーベンのピアノ・ソナタの全曲録音を行っているのです。一度目は1970年~1977年にかけて、2度目は1992年~1996年にかけてです。 ...

[2019-12-16]・・・ベートーベン:ピアノ・ソナタ第13番 変ホ長調 Op.27-1

(P)アルフレッド・ブレンデル 1962年6月~7月録音ブレンデルの録音活動は「Philips」と強く結びついています。 何しろ、同じレーベルで2度もベートーベンのピアノ・ソナタの全曲録音を行っているのです。一度目は1970年~1977年にかけて、2度目は1992年~1996年にかけてです。 ...

[2019-12-14]・・・サン=サーンス:交響詩「死の舞踏」op.40

ルネ・レイボヴィッツ指揮 パリ・コンセール・サンフォニーク協会管弦楽団 1960年録音レイボヴィッツの演奏を聞くと、どうしてもマルケヴィッチの演奏が比較の対象として浮かび上がってきます。両者の共通点はともに「作曲家」でもあったと言うことです。 レイボヴィッツは「十二音技法の使徒」と呼ばれるほどに新ウィーン楽派の音楽の普及に...

[2019-12-13]・・・モーツァルト:ピアノ協奏曲第6番変ロ長調 , K.238

(P)リリー・クラウス:スティーヴン・サイモン指揮 ウィーン音楽祭管弦楽団 1965年12月6日,8日,9日&12日録音私の知人で、リリー・クラウスの最後の来日公演を聴いたことがあるという人がいます。彼の言によれば、その演奏会は惨憺たるもので二度と思い出したくもないような代物だったようです。 演奏家の引き際というものは難しいものです。 最近の例で言え...

[2019-12-12]・・・ハイドン:交響曲第34番 ニ短調 Hob.I:34

マックス・ゴバーマン指揮 ウィーン国立歌劇場管弦楽団 1960年~1962年録音「Max Goberman」は「マックス・ゴバーマン」と読むらしいです。 今となってはほとんど記憶の彼方に消えてしまった名前ですが、バーンスタインの「ウェスト・サイド・ストーリー」や「オン・ザ・タウン」の初演をつとめたミュージカルの指揮者...

[2019-12-10]・・・シューマン:交響曲第3番 変ホ長調 「ライン」 作品97

ルネ・レイボヴィッツ指揮 インターナショナル交響楽団 1960年録音このシューマンの「ライン」はかなり変な演奏です。それは第1楽章と、それ以降の楽章が全く雰囲気が異なっているからです。 まずは聞いてもらうしかないのですが、第1楽章ではやけに金管楽器が突出しています。「普通」の第3番「ライン」を聞きなれた耳...

[2019-12-09]・・・J.S.バッハ:ヴァイオリン協奏曲第2番ホ長調 BWV.1042

(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:アンソニー・バーナード指揮 ロンドン室内管弦楽団 1949年2月17日~18日録音「ジョコンダ・デ・ヴィート」という名前も次第に記憶の彼方に没しようとしていますので、簡単に略歴などを紹介しておきます。 1907年:6月22日、北イタリア マルティナ・フランカ生まれ 1914年:パリ音楽院入学 1918...

[2019-12-08]・・・J.S.バッハ:ヴァイオリン協奏曲第2番ホ長調 BWV.1042

(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ラファエル・クーベリック指揮 ロンドン室内管弦楽団 1959年6月24日~25日録音「ジョコンダ・デ・ヴィート」という名前も次第に記憶の彼方に没しようとしていますので、簡単に略歴などを紹介しておきます。 1907年:6月22日、北イタリア マルティナ・フランカ生まれ 1914年:パリ音楽院入学 1918...

[2019-12-07]・・・ベートーベン:ピアノ三重奏曲 変ホ長調 Op.44(第10番)

ボザール・トリオ 1964年録音ボザール・トリオはピアノのメナヘム・プレスラーが中心となって1955年に結成されました。設立当初のメンバーはヴァイオリンにダニエル・ギレ、チェロにバーナード・グリーンハウスでした。その後、ヴァイオリンはイシドア・コーエン(1968年~)、イ...

[2019-12-06]・・・メンデルスゾーン:ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 Op.64

(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:サー・マルコム・サージェント指揮 ロンドン交響楽団 1951年11月5日&8日録音「ジョコンダ・デ・ヴィート」という名前も次第に記憶の彼方に没しようとしていますので、簡単に略歴などを紹介しておきます。 1907年:6月22日、北イタリア マルティナ・フランカ生まれ 1914年:パリ音楽院入学 1918...

[2019-12-05]・・・グリーグ:弦楽のための「2つの悲しき旋律」Op.34

ウィレム・ヴァン・オッテルロー指揮 ハーグ・レジデンティ管弦楽団 1951年6月4日録音私の手元にはッテルロー指揮 ハーグ・レジデンティ管弦楽団によるグリーグの録音が4つあります。「ペール・ギュント組曲」はそれなりにメジャーな作品なのですが、「ノルウェー舞曲」や「弦楽のための2つの悲しき旋律」あたりまで取り上げていたのにはいさ...

[2019-12-04]・・・ベートーベン:弦楽四重奏曲第16番 ヘ長調 Op.135

ブダペスト弦楽四重奏団 1940年9月9日~10日録音ブダペスト弦楽四重奏団が残したベートーベンの弦楽四重奏曲の録音は、クラシック音楽の20世紀の録音史に輝く金字塔であることを否定する人はいないでしょう。ただし、彼らのどの時代の録音をもって「金字塔」とするかに関しては意見が分かれるかもしれませ...

[2019-12-02]・・・モーツァルト:ピアノ協奏曲第5番ニ長調 , K.175

(P)リリー・クラウス:スティーヴン・サイモン指揮 ウィーン音楽祭管弦楽団 1965年12月6日,8日,9日&12日録音私の知人で、リリー・クラウスの最後の来日公演を聴いたことがあるという人がいます。彼の言によれば、その演奏会は惨憺たるもので二度と思い出したくもないような代物だったようです。 演奏家の引き際というものは難しいものです。 最近の例で言え...

[2019-11-30]・・・ハイドン:交響曲第16番 変ロ長調 Hob.I:16

マックス・ゴバーマン指揮 ウィーン国立歌劇場管弦楽団 1960年~1962年録音「Max Goberman」は「マックス・ゴバーマン」と読むらしいです。 今となってはほとんど記憶の彼方に消えてしまった名前ですが、バーンスタインの「ウェスト・サイド・ストーリー」や「オン・ザ・タウン」の初演をつとめたミュージカルの指揮者...

[2019-11-28]・・・モーツァルト:交響曲第41番 ハ長調 K.551「ジュピター」

ルネ・レイボヴィッツ指揮 ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団 1962年1月8日録音レイボヴィッツがモーツァルトを振ればおそらくこうなるだろうな、と言う予測を裏切らない演奏です。そう言えば、これと同じ事をマルケヴィッチのモーツァルトについて触れたときにも同じような思いを抱いたことがありました。 確かに、この演奏はピリオド...

[2019-11-26]・・・ベートーベン:ピアノ三重奏曲 変ホ長調 WoO.38(第9番)

ボザール・トリオ 1964年録音ボザール・トリオはピアノのメナヘム・プレスラーが中心となって1955年に結成されました。設立当初のメンバーはヴァイオリンにダニエル・ギレ、チェロにバーナード・グリーンハウスでした。その後、ヴァイオリンはイシドア・コーエン(1968年~)、イ...

[2019-11-24]・・・ベートーベン:交響曲第3番変ホ長調 作品55 「英雄」

ロヴロ・フォン・マタチッチ指揮 チェコ・フィルハーモニ管弦楽団 1959年3月録音マタチッチはやはり凄い指揮者だったのだと再確認させられた演奏と録音です。 正直言って、マタチッチのベートーベンというのはあまりイメージの中にありませんでした。 実際、これを聞くまでは彼のベートーベンのシンフォニーは聞いたことがありませんで...

[2019-11-23]・・・ラヴェル:ボレロ

ルネ・レイボヴィッツ指揮 パリ・コンセール・サンフォニーク協会管弦楽団 1960年録音レイボヴィッツの演奏を聞くと、どうしてもマルケヴィッチの演奏が比較の対象として浮かび上がってきます。両者の共通点はともに「作曲家」でもあったと言うことです。 レイボヴィッツは「十二音技法の使徒」と呼ばれるほどに新ウィーン楽派の音楽の普及に...

前のページ/次のページ

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)

[2025-12-26]

ハイドン:弦楽四重奏曲第58番 ト長調, Op.54, No.1, Hob.3:58(Haydn:String Quartet No.58 in G major, Op.54, No.1, Hob.3:58)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年10月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第8番 変ニ長調 作品84-8(Faure:Nocturne No.8 in D-flat major, Op.84 No.8)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第9番 ロ短調 作品97(Faure:Nocturne No.9 in B minor, Op.97)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-21]

ベルリオーズ:幻想交響曲 作品14(Berlioz:Symphonie fantastique in C minor, Op.14)コンスタンティン・シルヴェストリ指揮 パリ音楽院管弦楽団 1961年2月6日~8日&11日録音(Constantin Silvestri:Orchestre De La Societe Des Concerts Du Conservatoire Recorded on June 6-8&11, 1961)

[2025-12-18]

J.S.バッハ:トッカータとフーガ ニ短調「ドリア調」 BWV.538(J.S.Bach:Toccata and Fugue in D minor, BWV 538)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2025-12-16]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第13番変ロ長調, Op.130(Beethoven:String Quartet No.13 in B Flat major Op.130)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年3月23日,31日&4月6日&20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on March 23, 31 & April 6, 20, 1957)

[2025-12-13]

R.コルサコフ:交響組曲「シェエラザード」 作品35(Rimsky-Korsakov:Scheherazade, Op.35)コンスタンティン・シルヴェストリ指揮 ボーンマス交響楽団 (Vn)ジェラルド・ジャーヴィス 1966年12月30-31日(録音(Constantin Silvestri:Bournemouth Symphony Orchestra (Vn)Gerald Jarvis Recorded on Dcember 30-31, 1966)

[2025-12-11]

ベートーヴェン:六重奏曲 変ホ長調, Op.71(Beethoven:Sextet in E-Flat Major, Op.71)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1950年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1950)