Home|バリリ四重奏団(Barylli Quartet)|ベートーベン:弦楽四重奏曲第13番 変ロ長調 OP.130

ベートーベン:弦楽四重奏曲第13番 変ロ長調 OP.130

バリリ四重奏団 1952録音

Beethoven:弦楽四重奏曲第13番 変ロ長調 OP.130 「第1楽章」

Beethoven:弦楽四重奏曲第13番 変ロ長調 OP.130 「第2楽章」

Beethoven:弦楽四重奏曲第13番 変ロ長調 OP.130 「第3楽章」

Beethoven:弦楽四重奏曲第13番 変ロ長調 OP.130 「第4楽章」

Beethoven:弦楽四重奏曲第13番 変ロ長調 OP.130 「第5楽章」

Beethoven:弦楽四重奏曲第13番 変ロ長調 OP.130 「第6楽章」

後期の孤高の作品

その様な中で、構築するベートーベンではなくて心の中の叙情を素直に歌い上げようとするロマン的なベートーベンが顔を出すようになります。やがて、その傾向はフーガ形式を積極的に導入して、深い瞑想に裏打ちされたファンタスティックな作品が次々と生み出されていくようになり、ベートーベンの最晩年を彩ることになります。これらの作品群を世間では後期の作品からも抽出して「孤高期の作品」と呼ぶことがあります。

「ハンマー・クラヴィーア」以降、このような方向性に活路を見いだしたベートーベンは、偉大な3つのピアノ・ソナタを完成させ、さらには「ミサ・ソレムニス」「交響曲第9番」「ディアベリ変奏曲」などを完成させた後は、彼の創作力の全てを弦楽四重奏曲の分野に注ぎ込むことになります。

そうして完成された最晩年の弦楽四重奏曲は人類の至宝といっていいほどの輝きをはなっています。そこでは、人間の内面に宿る最も深い感情が最も美しく純粋な形で歌い上げられています。

弦楽四重奏曲第12番 変ホ長調 OP.127

「ミサ・ソレムニス」や「第9交響曲」が作曲される中で生み出された作品です。形式は古典的な通常の4楽章構成で何の変哲もないものですが、そこで歌われる音楽からは「構築するベートーベン」は全く姿を消しています。

変わって登場するのは幻想性です。その事は冒頭で響く7つの音で構成される柔らかな和音の響きを聞けば誰もが納得できます。これを「ガツン」と弾くようなカルテットはアホウです。

なお、この作品と作品番号130と132の3作はロシアの貴族だったガリツィン侯爵の依頼で書かれたために「ガリツィン四重奏曲」と呼ばれることもあります。

弦楽四重奏曲第13番 変ロ長調 OP.130

番号では13番ですが、「ガリツィン四重奏曲」の中では一番最後に作曲されたものです。ベートーベンはこの連作の四重奏曲において最初は4楽章、次の15番では5楽章、そして最後のこの13番では6楽章というように一つずつ楽章を増やしています。特にこの作品では最終楽章に長大なフーガを配置していましたので、その作品規模は非常に大きなものとなっていました。しかし、いくら何でもこれでは楽譜は売れないだろう!という進言もあり、最終的にはこのフーガは別作品として出版され、それに変わるものとして明るくて親しみやすいアレグロ楽章が差し替えられました。ただし、最近ではベートーベンの当初の意図を尊重すると言うことで最終楽章にフーガを持ってくる事も増えてきています。

なお、この作品の一番の聞き所は言うまでもないことですが、「カヴァティーナ」と題された第5楽章の嘆きの歌です。ベートーベンが書いた最も美しい音楽の一つです。ベートーベンはこの音楽を最終楽章で受け止めるにはあの「大フーガ」しかないと考えたほどの畢生の傑作です。

「大フーガ」 変ロ長調 OP.133

741小節からなる常識外れの巨大なフーガであり、演奏するのも困難、聞き通すのも困難(^^;な音楽です。

弦楽四重奏曲第14番 嬰ハ短調 OP.131

孤高期の作品にあって形式はますます自由度を増していきますが、ここでは切れ目なしの7楽章構成というとんでもないとところにまで行き着きます。冒頭の第1ヴァイオリンが主題を歌い、それをセカンドが5度低く応える部分を聞いただけでこの世を遠く離れた瞑想の世界へと誘ってくれる音楽であり、その様な深い瞑想と幻想の中で音楽は流れきては流れ去っていきます。

ベートーベンの数ある弦楽四重奏曲の中でユング君が一番好きなのがこの作品です。

弦楽四重奏曲第15番 イ短調 OP.132

「ガリツィン四重奏曲」の中では2番目に作曲された作品です。この作品は途中で病気による中断というアクシデントがあったのですが、その事がこの作品の新しいプランとして盛り込まれ、第3楽章には「病癒えた者の神に対する聖なる感謝のうた」「新しき力を感じつつ」と書き込まれることになります。さらには、最終楽章には第9交響曲で使う予定だった主題が転用されていることもあって、晩年の弦楽四重奏曲の中では最も広く好まれてきた作品です。

弦楽四重奏曲第16番 ヘ長調 OP.135

第14番で極限にまで拡張した形式はこの最後の作品において再び古典的な4楽章構成に収束します。しかし、最終楽章に書き込まれている「ようやくついた決心(Der schwergefasste Entschluss)」「そうでなければならないか?(Muss es sein?)」「そうでなければならない!(Es muss sein!)」という言葉がこの作品に神秘的な色合いを与えています。

この言葉の解釈には家政婦との給金のことでのやりとりを書きとめたものという実にザッハリヒカイトな解釈から、己の人生を振り返っての深い感慨という説まで様々ですが、ベートーベン自身がこの事について何も書きとめていない以上は真相は永遠に藪の中です。

ただ、人生の最後を感じ取ったベートーベンによるエピローグとしての性格を持っているという解釈は納得のいくものです。

重心の低い分厚い響きによるベートーベン

「18歳でウィーンフィルに入団、翌年にコンサートマスターに就任。1945年からはバリリ四重奏団のリーダー。1959年原因不明の右ひじ故障により四重奏団を解散した後もコンマスとしての活動を続け1966年から69年までウィーン・フィル楽団長をつとめた。」これがまあ、ワルター・バリリの公式プロフィールとなのでしょうか。

このバリリがリーダーを務めたバリリ四重奏団によるベートーベンの弦楽四重奏曲は長らくスタンダードな位置にありました。ただし、録音をしたウェストミンスターというレーベルは戦後の荒廃のなかで意欲的な録音活動を行ったものの、経営的には必ずしも成功せず、やがては資金繰りに行き詰まるようになり、オーナーも次々と変わるという「不幸」に見舞われました。そのために、このバリリ四重奏団による録音も、疑似ステレオの上に片面に40分も詰め込むというとんでもないレコードの形で売られていたりしました。

何せひどい盤質で、聞いていると頻繁に「バリバリバリリ」と雑音が入るので、「流石はバリリ四重奏団!}などと言うくだらない自虐的なギャグが入るような代物でした。

これらの歴史的価値は高いものの、不幸な末路をたどった録音が再び日の目を見たのは、日本のMCAビクター・スタッフがニューヨークのビクターの倉庫から段ボールに詰め込まれたマスターテープを発掘してくれたおかげです。その後、これらの録音はユニバーサル傘下から安定的にきちんとした形で供給されるようになったことはよく知られた話です。

さて、前置きはそれぐらいにしてこのバリリ四重奏団によるベートーベンの弦楽四重奏曲ですが、昨今のハイテクカルテットを聞き慣れた耳からすれば明らかに「緩い」演奏であることは確かです。まず何よりも音色が現在のカルテットとは全く異なります。これは、オケにも言えることですが、この時代のヨーロッパの響きは低声部をしっかりとならした重心の低いものです。

このバリリ四重奏団もチェロを軸として低声部がかなり分厚く鳴り響いています。それは明らかに、細身の音でラインをくっきりと描き出す現在風とは全く異なります。そして、それぞれのパートが実によく歌っていることもこのカルテットの特徴です。ただし、その歌い方は同じウィーンフィルのメンバーによるコンツェルトハウスSQのような灰汁の強い歌わせ方ではなくて、あくまでも自然体の上品さを失なわないことが魅力でしょう。

ですから、こういう響きと、その様な響きに相応しいと思えるふんわりとして寛いだ上品な音楽作りをどの様に受け取るかで評価はずいぶん変わってくるかと思います。

個人的には、いささか物足りなく思えるというのが正直なところです。

この時代のものならば、かえってコンツェルトハウスSQの方が灰汁が強くて面白く思える部分があることも事実ですし、きちんと作品と向き合いたいならば、昨今のハイテクカルテット(例えばアルヴバン・ベルクSQとか)によるすぐれた録音が目白押しです。

ただし、ともすれば取っつきにくい感じのするベートーベンの弦楽四重奏曲を気楽に聴いてみたい向きにはもしかしたらピッタリかもしれません。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2008-05-08:Joshua

- これは最高の音楽ですよ。理屈抜きで、皆さんにお勧めします。

レコードでは、ウェストミンスターから出ていたものです。

ブダペストもいいですが、現代モノはどれもしつこく聞こえますね。

アルバンベルク、メロス、タカーチ、ジュリアード、どれもバリリの後では、もうひとつです。この地味に扱われがちな、13番という隠れた名曲、未だご存じない人は、MP3にもアップロードしてもらってますので、繰り返しますが、「みなさん、この演奏を聴きましょう!!」

2015-12-25:やもり

- Yung様の「緩い」という先入観を埋め込まれてから(笑)、一通り鑑賞しました。この13番は思いのほか速めのテンポのスッキリとした感じで、個人的には好印象でした。とはいえ、8番や10番などは、かなり「緩い」というか、温かい演奏ですね。ブダペストやハンガリー四重奏団、または、ジュリアード四重奏団のモーツァルトの演奏とは異なり、全集としての一貫性よりは、曲ごとの個性を大事にしている印象です。ありがとうございました。

2023-03-07:クライバーファン

- この演奏の第1楽章から第6楽章まで聞いた後に大フーガを聞いてみましたが、カヴァティーナの後の大フーガは刺激が強いです。

第5楽章もきれいな曲ですね。第6楽章のカヴァティーナはだんだん理解できるようになってきました。大フーガはやはり耳への刺激が強く、その意味だとピアノ4手版の方が聞きやすいです。

2025-06-08:第三楽章

- 第三楽章、特にバリリはいいですよ

程よく脱力したベートーヴェン作品130

あと五作で昇天のベートーヴェン充分生きたじゃないですか!

ベートーヴェンが遊んでますよ

深刻男、さよなら

これで良かったんだよ

ルートビッヒ、たくさん音楽ありがとう

バリリの演奏は、それを一番伝えてます

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2025-06-29]

ヘンデル:組曲第12番(第2巻) ト短調 HWV 439(Handel:Keyboard Suite No.12 (Set II) in G Minor, HWV 439)(P)エリック・ハイドシェック:1964年9月18日~21日&30日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n September 18-21&30, 1964)

[2025-06-27]

ブラームス:ホルン三重奏 変ホ長調, Op.40(Brahms:Horn Trio in E-flat major, Op.40)(Hr)フランツ・コッホ :(Vn)ワルター・バリリ (P)フランツ・ホレチェック 1952年録音(Franz Koch:(Vn)Walter Barylli (P)Franz Holeschek Recorded on 1952)

[2025-06-25]

バッハ:幻想曲とフーガ ト短調 BWV.542(J.S.Bach:Fantaisie Et Fugue En Sol Mineur, BWV 542)(organ)マリー=クレール・アラン:1959年11月2日~4日録音(Marie-Claire Alain:Recorded November 2-4, 1959)

[2025-06-22]

ラヴェル:ダフニスとクロエ第2組曲(Ravel:Daphnis And Chole, Suite No.2)ユージン・オーマンディ指揮 フィラデルフィア管弦楽団 1959年4月19日録音(Eugene Ormandy:Philadelphis Orchestra Recorded on April 19, 1959)

[2025-06-19]

ヘンデル:組曲第16番(第2巻) ト短調 HWV 452(Handel:Keyboard Suite (Set II) in G Minor, HWV 452)(P)エリック・ハイドシェック:1957年9月30日&10月1日~2日録音

[2025-06-15]

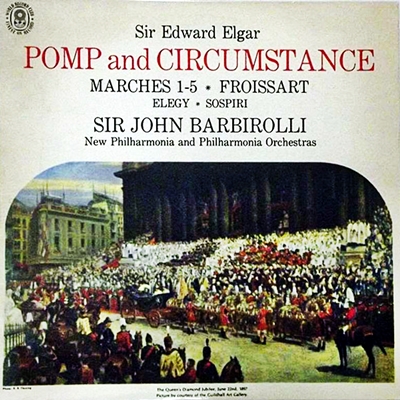

エルガー:ため息 (ソスピーリ), Op.70(Elgar:Sospiri, Op.70)サー・ジョン・バルビローリ指揮 ニュー・フィルハーモニア管弦楽団 1966年7月14日~16日録音(Sir John Barbirolli:New Philharmonia Orchestra Recorded on July 14-16, 1966)

[2025-06-11]

ベートーベン:交響曲第4番 変ロ長調 作品60(Beethoven:Symphony No.4 in Bflat major ,Op.60)ヨーゼフ・カイルベルト指揮 ハンブルク・フィルハーモニー管弦楽楽団 1959年録音(Joseph Keilberth:Hamburg Philharmonic Orchestra Recorded on 1959)

[2025-06-08]

ラロ:スペイン交響曲 ニ短調, Op21(Lalo:Symphonie espagnole, for violin and orchestra in D minor, Op. 21)(Vn)アルフレード・カンポーリ:エドゥアルド・ヴァン・ベイヌム指揮 ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団 1953年3月3日~4日録音(Alfredo Campoli:(Con)Eduard van Beinum The London Philharmonic Orchestra Recorded on March 3-4, 1953)

[2025-06-04]

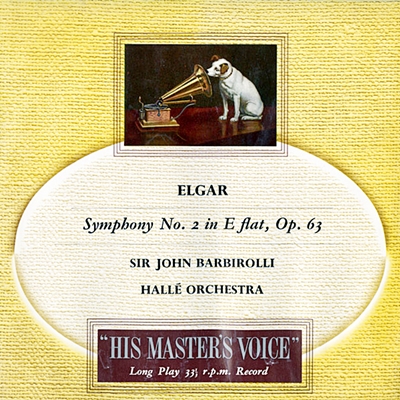

エルガー:交響曲第2番変ホ長調Op.63(Elgar:Symphony No.2 in E-flat major, Op.63)サー・ジョン・バルビローリ指揮 ハレ管弦楽団 1954年6月日~9日録音(Sir John Barbirolli:Philharmonic Hall Recorded on June 8-9, 1954)

[2025-06-01]

ベートーベン:交響曲第2番 ニ長調 作品36(Beethoven:Symphony No.2 in D major)ヨーゼフ・カイルベルト指揮 バンベルク交響楽団 1959年録音(Joseph Keilberth:Bamberg Symphony Recorded on 1959)