Home|アンソニー・コリンズ(Anthony Collins)|シベリウス:交響曲第3番 ハ長調 op.52

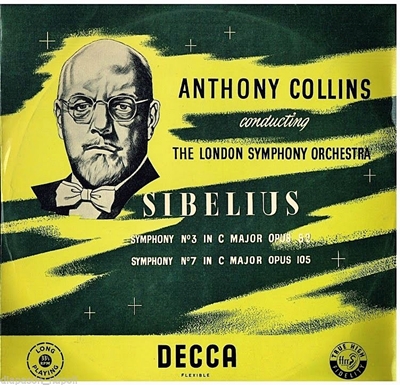

シベリウス:交響曲第3番 ハ長調 op.52

アンソニー・コリンズ指揮 ロンドン交響楽団 1954年5月5〜6日録音

Sibelius:交響曲第3番 ハ長調 op.52 「第1楽章」

Sibelius:交響曲第3番 ハ長調 op.52 「第2楽章」

Sibelius:交響曲第3番 ハ長調 op.52 「第3楽章」

気むずかしいシベリウスへの転換点?・・・(^^;

ところが、フィンランディアや2番シンフォニーなどを作曲して世界的名声を獲得し、ヘルシンキで華やかな生活をおくっていた頃のシベリウスはこんな感じだったのです。

いかにも、都会的な伊達ものという風情です。

実は、若い頃のシベリウスは大変な浪費家で派手好きで、お酒とたばこを手放すことができない人だったのです。特に、金銭的感覚というものが全く欠落していて、おまけに贅沢好きときているので借金まみれの生活をしていました。さらに、そう言う派手好きな外面とは裏腹に神経質で気弱な面があって、素面ではオケの指揮もできないというような側面ももっていました。実際、彼はシャンペン一本をあおってから指揮台に立っていたという話も伝わっているほどです。

フィンランディアや第1、第2の交響曲の成功で世界的名声を獲得していく中で、その生活は極めて享楽的で破滅的なものにむかっていったようです。借金はどんどんかさみ家計は破綻寸前、酒とたばこで健康も破綻寸前という惨憺たる状況に追い込まれていたのです。そして、生活と健康の破綻は彼の中から創作へのインスピレーションをも奪っていき「ヘルシンキでは私の内なる歌が全て死んだ・・・」と嘆くまでにいたるのです。

そんな彼が一大決心で実行したのが、ヘルシンキ近郊のヤルヴェンパーへの転居でした。彼はそこに借金で(やっぱり、借金かよー^^;)・・・山小屋風の建物を建てて終生の住まいとすることになり、その建物を妻の名前にちなんで「アイノラ」と名付けます。その「アイノラ」で生み出された最初の交響曲がこの第3番でした。

この作品には、初期の2作品で見られた華やかな幻想性や華麗な響きは姿をひそめます。変わって姿を表すのは、その後のシベリウスを特徴づける深い内省です。表情豊かに旋律を歌わせるのではなく、ぼそぼそと語るその後のシベリウスの特徴がはっきりとあらわれています。

しかし、幻想的ではあっても不明瞭な部分も残していた音楽が、驚くほどに簡潔で純度の高い音楽に一変しています。

おそらくこの違いは、ヘルシンキでの享楽的な生活に終止符をうったことが大きく影響していることは間違いありません。ヘルシンキでのバラと酒の日々が、アイノラでの森と湖の生活に変わったのですから、それが音楽に影響を与えないはずがありません。

それでも、この時期のシベリウスはたびたび「アイノラ」を抜け出しては、しばしヘルシンキで酒とバラの日々をすごすという、未だに娑婆っ気の抜けきらない生活もおくっていました。この娑婆っ気が完全に抜けるには、命の危機に見舞われた闘病生活を経る必要があり、その成果が次の第4番シンフォニーに結実します。そこでシベリウスは初めて生まれ変わる訳なのですが、まさにそう言う転換の踊り場に存在するのがこの交響曲だと言えます。

イギリスにおけるシベリウス

シベリウスをいち早く受け入れて、世界的な作曲家としての地位を与えたのはイギリス人です。何故か分かりませんが、イギリスは北欧の作曲家との相性がいいようで、とりわけシベリウスの受容に関しては長い歴史を持っています。シベリウスの作品を積極的に取り上げてその評価を確かなものにしたのは、同じフィンランド人のカヤヌスです。彼はシベリウスとも深い親交があったために、長くシベリウス演奏の権威としての地位を保持していました。また、シベリウス自身もその様なカヤヌスへの感謝の気持ちとして交響詩《エン・サガ》や《ポホヨラの娘》をカヤヌスに献呈しています。

それ以後も、北欧の指揮者やオケにとってシベリウス作品は名刺代わりみたいなもので、彼らの演奏活動の重要な部分を占めていました。現在も、パーヴォ・ベルグルンドとオスモ・ヴァンスカあたりがすぐれた演奏を展開しています。

しかし、そう言う北欧系の人たちを除けば、シベリウスを積極的に取り上げてきたのはほとんどがイギリス人です。それも、ある特定の時代の特異な現象としてではなく、エイドリアン・ボールトやアンソニー・コリンズ、ビーチャムなどから始まってバルビローリ、コリン・デイヴィスという系譜をたどることができるぐらいに長い歴史を持っています。

そして、面白いのは、カラヤンやザンデルリングのようなドイツ系の指揮者がシベリウスを取り上げると非常にロマンティックに構成するのに対して、イギリスの指揮者はカヤヌス以来の流れである即物的で厳しい造形に徹していることです。そして、アンソニー・コリンズの演奏は、そう言うイギリス系の指揮者の中でも厳しさという点ではかなり右翼に位置するようです。

アンソニー・コリンズといえば、アメリカに渡って映画音楽の世界で活躍し、アカデミー賞にも3度ノミネートされた経歴を持っています。いわば、アメリカのショウビジネスの世界で生きてきた人ですから、もっと大衆受けしそうな演奏をしそうなものなのに、不思議と言えば不思議な話です。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2022-08-17:藤原正樹

- 「男は黙ってシベリウス」というべき名演。木管楽器の切実さ、金管楽器の必要にして十分な咆哮、ティンパニの激しさ、8点。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)

[2025-12-26]

ハイドン:弦楽四重奏曲第58番 ト長調, Op.54, No.1, Hob.3:58(Haydn:String Quartet No.58 in G major, Op.54, No.1, Hob.3:58)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第8番 変ニ長調 作品84-8(Faure:Nocturne No.8 in D-flat major, Op.84 No.8)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)