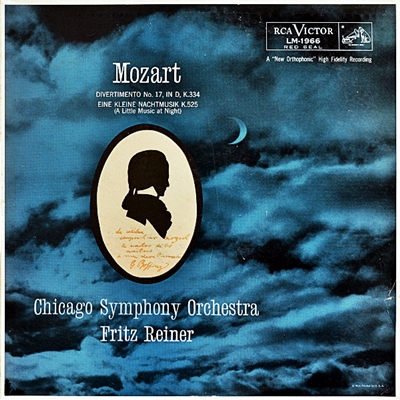

Home|ライナー(Fritz Reiner)|モーツァルト:セレナード第13番 ト長調 K.525 「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」

モーツァルト:セレナード第13番 ト長調 K.525 「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」

ライナー指揮 シカゴ交響楽団 1954年12月4日録音

Mozart:セレナード第13番 ト長調 K.525 「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」 「第1楽章」

Mozart:セレナード第13番 ト長調 K.525 「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」 「第2楽章」

Mozart:セレナード第13番 ト長調 K.525 「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」 「第3楽章」

Mozart:セレナード第13番 ト長調 K.525 「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」 「第4楽章」

小さい枠ではあるが、それ自身で完結した小宇宙

「音符一つ変えただけで音楽は損なわれる」とサリエリが感嘆したモーツァルトの天才をこれほど分かりやすく提示してくれる作品は他には思い当たりません。

おそらくはモーツァルトの全作品の中では最も有名な音楽の一つであり、そして、愛らしく可愛いモーツァルトを連想させるのに最も適した作品です。

ところが、それほどまでの有名作品でありながら、作曲に至る動機を知ることができないという不思議さも持っています。

モーツァルトはプロの作曲家ですから、創作には何らかのきっかけが存在します。

それが誰かからの注文であり、お金になる仕事ならモーツァルトにとっては一番素晴らしい動機だったでしょう。あるいは、予約演奏会に向けての作品づくりであったり、出来のよくない弟子たちのピアノレッスンのための音楽作りであったりしました。

まあ早い話が、お金にならないような音楽づくりはしなかったのです。

にもかかわらず、有名なこの作品の創作の動機が今もって判然としないのです。誰かから注文があった気配はありませんし、演奏会などの目的も考えられません。何よりも、この作品が演奏されたのかどうかもはっきりとは分からないのです。

そんなわけで、自分のために音楽を作るということはちょっと考えづらいモーツァルトなのですが、もしかしたら、この作品だけは自分自身のために作曲したのかもしれないのです。もしそうだとすると、これは実に貴重な作品だといえます。

そして、そう思わせるだけの素晴らしさを持った作品でもあります。

隠れた名演をパブリックドメインに加えられたことに感謝!!

昨年がモーツァルトの生誕250年だったという事は、その50年前は生誕200年だったことになります。そんなことは、小学生でも計算できることなのですが、パブリックドメインの世界ではこれがとても重要な事になります。何故かと言えば、50年前の生誕200年の時も、それを当て込んでいろいろとモーツァルト関連の録音がリリースされたのですが、それから50年が経過してそういうめぼしい録音が生誕250年をむかえて一気にパブリックドメインの仲間入りを果たすようになったからです。おかげで、モーツァルトの交響曲に限ってみても、ラインスドルフの成し遂げた世界最初の交響曲全曲録音も一気にすべてがパブリックドメイン!!と言うわけにはいきませんが、ポツポツとその仲間入りを果たすようになってきました。(2007年現在で29番以降のすべての録音がパブリックドメインとなりました)さらに、若きヨッフムが残した興味深いモーツァルト録音も仲間入りし、ついには隠れた本命とも言うべきライナー&シカゴ交響楽団による一連の録音もそのリストに数え上げることができるようになりました。特に注目すべきは41番「ジュピター」であって、同じ時期に集中的に録音されたのにもかかわらず、これだけがステレオで録音されています。そして、その他のモノラルで録音されたものと聞き比べてみるとそのアドバンテージは非常に大きいと言わざるを得ません。当時のRCAの技術陣がすでにステレオ録音のノウハウを確立していたことは明らかなだけに、ジュピターをのぞく作品がすべてモノラルで録音されたことはかえすがえすも惜しい話だと思わざるをえません。

さて、ライナーとモーツァルトと言えば決して相性はよくないように思えます。実際、コンサートでもあまり取り上げなかったようですし、残された録音も決して多くはありません。どちらかと言えば、彼の芸風を考えれば苦手としていたのかもしれません。

しかし、このモーツァルトの生誕200年を記念してリリースされたこれら一連の録音を聴くと、正直言って「唖然」とさせられるほどの凄味に圧倒されます。ライナーが正面からモーツァルトを料理すればこうなるだろうという予想をと言うか期待にきっちりと応えてくれる内容であって、時にはその様な期待すら上回るほどの「凄味」です。

ライナーとシカゴ響が作り出す響きはヨッフム&バイエルンほどは重くはありませんが、ラインスドルフほど軽くもありません。十分に中身のつまった充実した響きでありながら、そのリズムの明晰なことには驚かされます。フィナーレにおけるたたみ込むような迫力も凄いのですが、それよりも歌い上げる部分では決して甘い情感に流されることなくクールに歌いきるところが凄いです。そして、そのクールな歌い回しの中から、モーツァルト特有の透明で静謐な悲しみが浮かび上がってきます。その意味ではセル&クリーブランドのモーツァルト演奏なんかと相似形だと思うのですが、あれよりは「熱い」ことは確かです。セルの演奏の精緻さには心ひかれるけれども「体温の低さ」が残念だ(もちろん、ユング君は感じませんが・・・^^;)と言う方にはちょうどいいかもしれません。

このような隠れた名演をパブリックドメインに加えられたことに感謝!!

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)