Home|ケンペン(Paul van Kempen)|チャイコフスキー:交響曲第5番

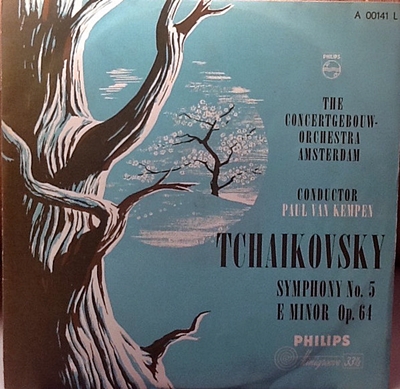

チャイコフスキー:交響曲第5番

ケンペン指揮 アムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団 1951年12月録音

Tchaikovsky:交響曲第5番 「第1楽章」

Tchaikovsky:交響曲第5番 「第2楽章」

Tchaikovsky:交響曲第5番 「第3楽章」

Tchaikovsky:交響曲第5番 「第4楽章」

何故か今ひとつ評価が低いのですが・・・

4番が持っているある種の激情と6番が持つ深い憂愁。その中間にたつ5番がどこか「中途半端」というわけでしょうか。それから、この最終楽章を表面的効果に終始した音楽、「虚構に続く虚構。すべては虚構」と一部の識者に評されたことも無視できない影響力を持ったのかもしれません。また、作者自身も自分の指揮による初演のあとに「この作品にはこしらえものの不誠実さがある」と語るなど、どうも風向きがよくありません。

ただ、作曲者自身の思いとは別に一般的には大変好意的に受け入れられ、その様子を見てチャイコフスキー自身も自信を取り戻したことは事実のようです。

さてユング君はそれではどう思っているの?と聞かれれば「結構好きな作品です!」と明るく答えてしまいます。チャイコフスキーの「聞かせる技術」はやはり大したものです。確かに最終楽章は金管パートの人には重労働かもしれませんが、聞いている方にとっては実に爽快です。第2楽章のメランコリックな雰囲気も程良くスパイスが利いているし、第3楽章にワルツ形式を持ってきたのも面白い試みです。

そして第1楽章はソナタ形式の音楽としては実に立派な音楽として響きます。

確かに4番と比べるとある種の弱さというか、説得力のなさみたいなものも感じますが、同時代の民族主義的的な作曲家たちと比べると、そういう聞かせ上手な点については頭一つ抜けていると言わざるを得ません。

いかがなものでしょうか?

チャイコフスキー指揮者ととしての面目躍如の演奏

ケンペンは、20世紀前半におけるオランダの音楽界を代表した3人の一人といえます。他の二人は言うまでもないことですが、メンゲルベルグとベイヌムです。ただし、メンゲルベルグとベイヌムはあくまでもオランダを活動の拠点にしていたのに対して、ケンペンはドイツを活動の本拠にしていました。その事が、ケンペンの芸風に大きな影響を与えたように思えます。

メンゲルベルグの濃厚なロマンティシズムとも、ベイヌムの近代的な見通しのよい演奏とも異なる、重厚で剛直な演奏が持ち味の人でした。

ケンペンは1893年にライデン近郊の町で生まれ、早くからヴァイオリンに親しんでいました。その才能は早熟で、17才で早くもコンセルトヘボウの一員としてむかえられています。しかし、その後どのような事情があったのかはよく分かりませんが、20代の前半で活動の拠点をドイツのオケに移します。各地の地方オケでコンサートマスターを歴任したあとに、1932年にはオーバーハウゼンで指揮者としてのデビューを飾り、ついには34年にドレスデンフィルの指揮者にむかえられます。その後は、ベルリンのオペラにも招かれ、42年にはカラヤンの後任としてアーヘンの指揮者に招かれます。

しかし、ナチス政権下におけるこのようなキャリアアップは戦後の戦犯容疑者のリストに名前が連なることとなり、メンゲルベルグやフルトヴェングラーと同じく指揮活動が制限されることになってしまいます。その制限が解除されるのは49年であり、さらにドイツでの活動が再開されるのは53年からになります。

ですから、ここでの録音はようやくにして制限は解除されたものの活動の範囲がオランダに限定されていた時代のものです。

ケンペンと言えば一般的にはベートーベンやブルックナーなどのいわゆるドイツ正統派の作品演奏に定評のある人でした。重厚であるとともに剛直さを失わないその演奏は、月並みな言い方で申し訳ないのですが、ドイツ人以上にドイツ的なゲルマン的ガッツにあふれたものでした。ですから、そのような作品を演奏するにはピッタリの資質だったといえます。

しかし、それと同時にチャイコフスキーの演奏においても高い評価を受けていました。それは、想像すれば分かるとおりに、ロマンティックな感情を前面に出したようなメンゲルベルグなどとは全く異なる、ガッチリとした構造の背後から次第次第に熱いものがこみ上げてくると言う性質のものです。その中でも、この51年に録音された第5番や第6番「悲愴」はケンペンのチャイコ振りとしての美質が最もよくあらわれたものです。

是非とも一度お聞きあれ!!

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2008-05-25:ケンプ、ケンペン、ケンペ

- 51年録音ですが、素晴らしい音です。

コンセルトヘボウは、この時代の人が聞いた時、僕らが最初にシカゴ・ショルティの春祭を聴いたような衝撃を受けたのではないでしょうか。そんなことを言うと、そう、セル・クリブランドのチャイ5はこれとよく似てる、と私は思います。

どこもかしこも上手いのですが、ひとつ、4楽章コーダで、トロンボーンの曲芸が聴けます。同時期のベイヌムのブラ1もオーケストラ美の典型です。

2009-12-20:Ohtaro

- 第4楽章を聴いていて、途中であれ?と思いました。

主題提示部が繰りかえされたのかな、とも思いましたが、そうでもないような、、、

コーダでシンバルを用いているし、指揮者が部分的にスコアを改変したのでしょうか。

とはいえ、演奏はすばらしかったです!

<ユング君の追記>

よろしければこちらなど、ご覧ください。

さらに、そこで話題にしているメンゲルベルグの録音はこちらでお聞きいただけます。

2009-12-21:Ohtaro

- ユング君、情報ありがとうございました。

ベースになったと推定されるメンゲルベルクの演奏では

「終楽章には大幅なカット」があったのですね。

私は主題提示部が繰りかえされたのかと思いきや、スポッと何かが抜けたような感じが

したのですが、省略があったようですね(苦笑)。

ケンペンもメンゲルベルクも、予想していたよりずっとインパクトのある演奏でした!

2024-08-03:ken1945

- 録音の部分修正もできない戦後モノラル演奏でこれだけの実力が最大限発揮されたコンセルトヘボウの名演。戦後の混乱した楽団運営では楽団員全体に対する十分な楽譜が準備もできずに、戦前からのメンゲルベルクバージョンだったと聞いている。これだけ男性的でダイナミックな横綱相撲の演奏をもっと長生きして後世に残してもらいたかった。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)