Home|トスカニーニ(Arturo Toscanini)|ブラームス:交響曲第1番 ハ短調 , Op.68(Brahms:Symphony No.1 in C Minor, Op. 68)

ブラームス:交響曲第1番 ハ短調 , Op.68(Brahms:Symphony No.1 in C Minor, Op. 68)

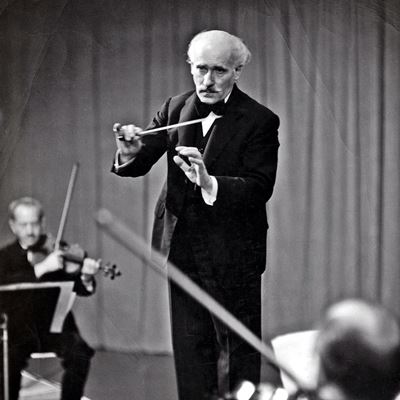

アルトゥーロ・トスカニーニ指揮 フィルハーモニア管弦楽団 1952年9月29日&10月1日録音(Arturo Toscanini:The Philharmonia Orchestra Recorded on September 29&October 1, 1952)

Brahms:Symphony No.1 in C Minor, Op. 68 [1.Un poco sostenuto - Allegro]

Brahms:Symphony No.1 in C Minor, Op. 68 [2.Andante sostenuto]

Brahms:Symphony No.1 in C Minor, Op. 68 [3.Un poco allegretto e grazioso]

Brahms:Symphony No.1 in C Minor, Op. 68 [4.Piu andante - Allegro non troppo, ma con brio - Piu allegro]

ベートーヴェンの影を乗り越えて

彼がこの作品に着手してから完成までに要した20年の歳月は、言葉を変えればベートーヴェンの影がいかに大きかったかを示しています。そうして完成したこの第1交響曲は、古典的なたたずまいをみせながら、その内容においては疑いもなく新しい時代の音楽となっています。

この交響曲は、初演のときから第4楽章のテーマが、ベートーヴェンの第9と似通っていることが指摘されていました。それに対して、ブラームスは、「そんなことは、聞けば豚でも分かる!」と言って、きわめて不機嫌だったようです。

確かにこの作品には色濃くベートーヴェンの姿が影を落としています。最終楽章の音楽の流れなんかも第9とそっくりです。姿・形も古典派の交響曲によく似ています。

しかし、ここに聞ける音楽は疑いもなくロマン派の音楽そのものです。

彼がここで問題にしているのは一人の人間です。人類や神のような大きな問題ではなく、個人に属するレベルでの人間の問題です。

音楽はもはや神をたたるものでなく、人類の偉大さをたたえるものでもなく、一人の人間を見つめるものへと変化していった時代の交響曲です。

しかし、この作品好き嫌いが多いようですね。

嫌いだと言う人は、この異常に気合の入った、力みかえったような音楽が鬱陶しく感じるようです。

好きだと言う人は、この同じ音楽に、青春と言うものがもつ、ある種思いつめたような緊張感に魅力を感じるようです。

私は、若いときは大好きでした。

そして、もはや若いとはいえなくなった昨今は、正直言って少し鬱陶しく感じてきています。(^^;;

かつて、吉田秀和氏が、力みかえった青春の澱のようなものを感じると書いていて、大変な反発を感じたものですが、最近はこの言葉に幾ばくかの共感を感じます。

それだけ年をとったということでしょうか。

なんだか、リトマス試験紙みたいな音楽です。

フィルハーモニア管や聴衆の熱狂が伝わってくるライブ録音

トスカニーニは1952年の9月から10月にかけてRoyal Albert Hallにおいて、フィルハーモニア管とのコンビでブラームスの交響曲チクルスを開催しています。この「1952年録音」というのがパブリック・ドメイン的には実に微妙でした。まあ、詳しいことは音楽とは何の関係もないことなので詳細は省きますが、隣接著作権の保護期間の起算点が「録音」から「発売」に変わったために1952年に録音されただけではパブリック・ドメインにならないというのが文化庁の見解でした。しかし、その後「ローマの休日」をめぐる裁判で、最終的には最高裁判決として文化庁の見解が否定され、めでたく1952年以前に録音されたものはめでたくパブリック・ドメインとなったのです。

実は、このことはずいぶん前から承知していて、その後は「発売」は気にせずに1952年に録音された音源はアップしていました。

ところが、どうしたわけか、私の中ではその問題の発端となったフィルハーモニア管とのブラームス交響曲チクルスの録音をアップするのを忘れてしまっていたのです。

おそらく、このチクルスを挟んで、て51年から52年にかけて手兵のNBC交響楽団とCarnegie Hallで録音を残したRCA盤をアップしていたので、自分の中ではこのフィルハーモニア管との録音もとっくにアップしているだろうと思い込んでいたのです。

ということで、気づけば善は急げで、こうしてアップしているわけです。

基本的にこの二つの録音はほぼ同じ時期に録音しているので、作品へのアプローチは基本的には大きな差はありません。

しかしながら、この二つの録音をじっくりと聞きくらべてみると、いささかは雰囲気の違う演奏に仕上がっています。

私はどこかで、「トスカニーニは何故かイギリスのオケとは相性がいいようだ」と書いたことがありますが、その感想はここでもあてはまります。

トスカニーニはNBC交響楽団に対してはどこまでも厳格な家父長のようにふるまっているのに対して、フィルハーモニア管とはより自由でくつろいだ雰囲気がただよっています。そのため、トスカニーニの特徴であるしなやかな歌は、フィルハーモニア管との方が魅力的です。

もっとも、チクルス初日の第1番では、さすがのトスカニーニと言えども緊張があったのか、いささか音楽に硬さを感じます。しかし、次第にその堅さもとれて行って最後の第4楽章に入るあたりでは実に伸びやかな歌を聞かせてくれています。それ以後の2番以降は歌うことに関しては言うことなしです。

もっとも、だからと言って手兵であるNBC交響楽団とのスタジオ録音がいまいちだというつもりはありません。オケをキリリと引き締めて、しなやかに歌わせるトスカニーニの方法論が十分に発揮されていて、手綱を引き締めても歌うところは歌うという、まさにトスカニーニならではのブラームスなっていました。

つまりは、こちら側から見ればフィルハーモニア管との演奏は手綱を緩めすぎているともいえるのですが、それが結果としてゆったりとした歌を存分に味わえるのです。

聴きくらべというのは、ともすれば、「どれがベストか?」とか「どちらが優れているのか?」という話になりがちです。もちろん、それはそれでクラシック音楽を聞く楽しみでもあるのですが、時には梅は梅なりに、桜は桜なりに楽しむというのもこれまた懐の広い楽しみかたではないでしょうか。

言葉をかえれば、そういう楽しみ方ができるほどに、トスカニーニという人は懐が広いと言うことなのでしょう。

それともう一つ、この録音には演奏が終わった後の拍手がかなり長めにおさめられているのですが、そこからはフィルハーモニア管や聴衆の熱狂が伝わってきます。

トスカニーニがかの地でどれほど尊敬されていたのか、その思いがひしひしと伝わってくるライブ録音です。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)