Home|エルマン(Mischa Elman)|グリーグ:ヴァイオリンソナタ第3番(Grieg:Violin Sonata No.3 in C minor, Op.45)

グリーグ:ヴァイオリンソナタ第3番(Grieg:Violin Sonata No.3 in C minor, Op.45)

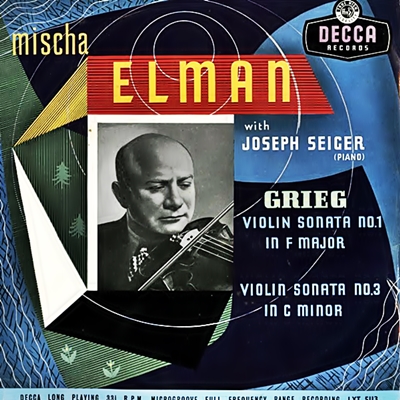

(Vn)ミッシャ・エルマン:(P)ジョセフ・シーガー 1955年録音(Mischa Elman:(P)Joseph Seger Recorded on 1955)

Grieg:Violin Sonata No.3 in C minor, Op.45 [1.Allegro molto appassionato - Presto]

Grieg:Violin Sonata No.3 in C minor, Op.45 [2.Allegretto espressivo alla Romanza - Allegro molto - Tempo I]

Grieg:Violin Sonata No.3 in C minor, Op.45 [3.Allegro animato- Con fuoco - Cantabile- - Tempo I- Con fuoco - Prestissimo (Doppio movimento)]

グリーグという作曲家の歩み来た道をざっと概観するような作品

最初の2曲は20代の作品で、1865年と1867年に作曲されていて、最後の1曲はすでに作曲家として成功をおさめた後の188年から87年にかけて作曲されたものです。ですから、最初の2曲はいわば若書きの作品であり、最後のハ短調のソナタと較べるとかなり大きな違いがあるようです。

グリーグは作品にある種に壮大さや劇的な緊張感を求めるときには短調を選ぶことが多かった作曲家です。ですから、最後のソナタにハ短調を選んでいるのは、たんなる民族的な雰囲気に依拠するのではなく、世界的にも著名となった己の立ち位置に相応しい内的にも充実したソナタを書こうという意欲の表れとも言えます。

実際そのソナタは情熱的な要素と北欧的な静謐な雰囲気が交錯し、ある意味では協奏曲的な音楽が展開されています。

それに対して最初の2曲には民族的な要素が強く、第1番は若者らしい素朴で愛らしい音楽であり、第2番はそこにより濃厚に民族的要素を盛り込んだ作品になっています。

そう言う意味で、この3曲のヴァイオリン・ソナタはグリーグという作曲家の歩み来た道をざっと概観するような作品と言ってもいいでしょう。グリーグ自身もこの差曲のソナタのことを「素朴で、さまざまな音楽をモデルにした第1番、民族的な響きの第2番、より広い地平線をもつ第3番」と述べていたそうです。

ヴァイオリンソナタ第3番 ハ短調, Op.45

- 第1楽章:「より広い地平線をもつ第3番」と言っても、やはりグリーグらしい民族的な要素は窺えます。3つの主題が実に巧みに処理されていて様々な感情が繰り広げられ、最後にはその3つの主題が次々と現れて短いコーダで曲を閉じます。

- 第2楽章:スウェンセンの「ロマンツェ」に触発されたと言われていて、ピアノの高音域によって清澄な北欧的主題が印象的です。やがて、それはヴァイオリンに引き継がれ、中間部ではノルウェー的な舞曲へと変化して一つの頂点を作ります。その後に最初の主題が登場してはるか高音域へと消え去っていきます・

- 第3楽章:展開部を持たないソナタ形式で、第1主題はノルウェー舞曲風であり、第2主題は、ピアノが重厚な和音のシンコペーションを奏し、ヴァイオリンはハイポジションでたっぷりと歌います。そして、再び第1主題に戻り、2回目の第2主題では、ヴァイオリンは力強く、ピアノは分散和音となって1回目とは違った美しさを表現します。コーダは今までよりテンポを上げ、ピアノとヴァイオリンが掛け合いながら全曲を閉じます。

完璧主義とは異なるエルマンなりの音楽との向き合い方

エルマンの晩年については否定的な評価が定着しているようです。その際たるものが、Deccaのプロデューサーだったカルショーの次のような記述でしょう。キルステン・フラグスタートに働きかけて引退から復帰させたことはフランク・リーの主要な業績である。しかし、彼の発想がいつもこの水準にあるわけではなかった。例えば、キャリアの晩年にあったミッシャ・エルマンにヴァイオリン協奏曲をを弾かせる試みなどは、惨憺たる出来と言うべきだった。

まさに一刀両断とも言うべき切り捨て方です。

確かに、晩年のエルマンの技術面での衰えは否定できず、ハイフェッツなどに代表されるような演奏スタイルから見れば「惨憺たる」という表現はそれほど間違ってはいません。

しかし、Deccaのフランク・リーはそう言うカルショーとは意見を異にしていたようで、50年代の半ばに彼と組んで精力的に録音を行っています。そして、その事実を裏から見れば、カルショーが「惨憺たる」と評した演奏を少なくない聞き手が受け入れたことを証明しています。

いくらプロデューサーが熱心に起用しても、肝心のレコードが売れなければお払い箱というのがこの世界の常識です。

しかし、事実はエルマンはフランク・リーと組んで実に多くの作品を録音しているのです。その中にはカルショーが切って捨てた協奏曲も数多く含まれます。

ざっと眺め回しただけでも、ベートーベン、チャイコフスキー、モーツァルトの4番と5番、ブルッフの1番と2番、ヴィエニャフスキ等々です。ついでに言えば、ブルッフの協奏曲は、近年アナログ・レコードとして復刻されていたりもするようです。

さらに、ピアニストのジョセフ・シーガー と組んでベートーベンやブラームス、グリーグ、フランクなどのソナタや数多くの小品も録音を残しています。こういう室内楽ならばエルマンならではの魅力は十分に堪能できるのではないでしょうか。

考えてみれば、どんなヴィオリニストでも(ピアニストでも同様でしょう)、年を重ねればフル・オーケストラを相手に勝負しなければいけない協奏曲というジャンルはしんどくなってくるものです。それは、ハイフェッツやホロヴィッツでも同様で、彼らは晩年に近づくと協奏曲のジャンルからは撤退していきました。

ハイフェッツは幾つかの例外はあるものの、60代に入った頃からはほとんどコンサートでは協奏曲を演奏しなくなりましたし、録音もほとんど行っていません。

ホロヴィッツなどは全面撤退という感じです。

エルマンはハイフェッツと較べれば10年先に生まれています。エルマンは1891年、ハイフェッツは1901年です。

この10年の差は大きく、エルマンには19世紀的なロマンティシズムが骨の髄にまで染み込んでいます。その重くて野太いヴァイオリンの響きで情感豊かに歌うことに価値を見いだしていたエルマンと、ひたすら楽曲解釈においても客観性を追い求め、それを実現するために技術的な完璧を求めてハイフェッツを同列に論ずるのは無意味です。

エルマンは常に音楽をすることを楽しんでいたように思います。おそらく、それが19世紀なのでしょう。

カルショーが「惨憺たる」と評した彼の演奏が本当はどんなものだったのか、先入観抜きに聞いてみるのも大切ではないでしょうか。もっとも、その結果が惨憺たる音楽を聞かされたと言うことになっても、聞かずしてそう言うのとは大違いです。

ただし、彼にハイフェッツ的なものを求めてはいけません。それだけはお忘れなく。

どうか自分の心に正直になって聞いてみてください。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2024-08-31:豊島行男

- カルショーの好き嫌いのはっきりした評価(毒舌?)には、時折びっくりしました。60年代のアンセルメも老化による動脈硬化著しい、みたいなこと書いてましたね。

50年代のエルマンももちろん、60年代のヴァンガード録音(ハチャトリアン、メンデルスゾーン、バッハなど)でもりっぱな(濃厚な)演奏してます!

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)