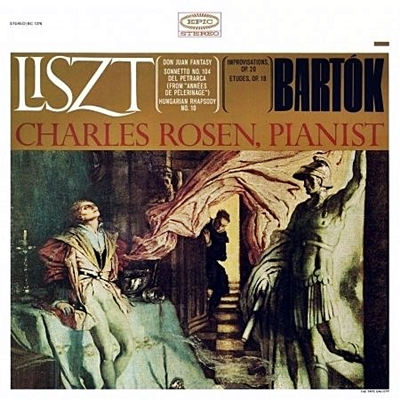

Home|チャールズ・ローゼン(Charles Rosen)|リスト:ハンガリー狂詩曲第10番(Liszt:Hungarian Rhapsody No.10 in E major)

リスト:ハンガリー狂詩曲第10番(Liszt:Hungarian Rhapsody No.10 in E major)

(P)チャールズ・ローゼン 1963年12月録音(Charles Rosen:Recorded on December, 1963)

Liszt:Hungarian Rhapsody No.10 in E major

ジプシーの音楽をもとに書かれた作品

超絶技巧練習曲と並んで、リストの代名詞とも言うべき作品なのですが、ハンガリーではいたって評判の悪い音楽だったそうです。

原因は、リストの勘違いにあります。

リストはハンガリー人としての出自に強いアイデンティティを持っていました。ドイツ語を話し、ドイツ的な生活様式を持った地域で生まれ育ち、ハンガリー語を話すこともできなかったにもかかわらず、「私はハンガリー人」という意識を持ち続けた人でした。

そんなリストが、自らのアイデンティティを確認する意味もあって、ハンガリーの伝統的な音楽を研究し、その研究にもとづいて書き上げたのが「ハンガリー狂詩曲」でした。

はい、何の問題もないように見えます。ハンガリー人としての誇りを失わず、その誇りゆえに民俗の音楽を芸術的に昇華したのですから・・・。

ところが、リストがハンガリーの伝統的な音楽だと信じたものが、後の研究によってジプシーの音楽であることが判明したのです。そして、今も昔もジプシーはヨーロッパにおいては蔑視される民族であり、その様な「賤しい民族」の音楽を偉大な祖国の音楽を取り違えたリストは怪しからん!と言うことになってしまったのです。

リストがハンガリー的な音楽と信じたのは「ヴェルブンコシュ音楽」と呼ばれるものでした。

この音楽はゆったりとした音楽で始まり、一般的には過剰装飾とも思えるヴァイオリンのソロが活躍します。やがて、その雰囲気は一変して、少しずつテンポを上げながら、さらにいろんな楽器が加わって狂瀾怒涛のうちに終わる・・・というスタイルが基本です。

ですから、リストのハンガリー狂詩曲も、まずはゆったりとしたテンポで始まり、やがてテンポを少しずつ上げていきながら、最後は超絶技巧爆発の狂乱の中で終わるというとっても魅力的なスタイルで書かれています。

今となっては、このスタイルの音楽はハンガリーの民族的な音楽をベースにしながらも、そこへイスラムやバルカン、スラブ民族の音楽、さらにはウィーン、イタリアの近代音楽の要素などなども放り込んで作り上げられたジプシーの音楽であったことが知られています。

しかし、リストが活躍した19世紀中葉において、このスタイルの音楽は国中の人々に受け入れられていて、これこそがハンガリーの音楽だと誰もが信じていたのです。

「ヴェルブンコシュ音楽=ハンガリーの民族的な音楽」でないことが判明するのは、20世紀に入ってバルトークやコダーイによる精緻な研究を待たなければなりません。

そして、その様な精緻な研究によってハンガリーの民族的音楽の姿を明らかにした彼らが決してリストを批判しなかったのに対して、逆に民族的音楽の真の姿を明らかにしたバルトークなどを迫害したハンガリーのナチスがリストのことを口を極めて罵ったことは興味深い事実です。

もちろん、今となっては、そんなことでこの作品の価値を貶めるような物言いは通用しないのですが、それでも聞くところによると、「民族意識の強い」一部のハンガリー人にとっては複雑な感情を引き起こす作品だそうです。

中東欧圏と言うところは、私たち日本人には到底理解できないような複雑な歴史的背景を持っていると言うことなのでしょう。

<前半部分。ただし、これだけで「ハンガリー狂詩曲」とするピアニストも多い>

- 第1番 嬰ハ短調

- 第2番 嬰ハ短調 (もっとも有名)

- 第3番 変ロ長調

- 第4番 変ホ長調

- 第5番 ホ短調「悲しい英雄物語」

- 第6番 変ニ長調

- 第7番 ニ短調

- 第8番 嬰ヘ短調

- 第9番 変ホ長調「ペシュトの謝肉祭」

- 第10番 ホ長調「前奏曲」

- 第11番 イ短調

- 第12番 嬰ハ短調

- 第13番 イ短調

- 第14番 ヘ短調

- 第15番 イ短調「ラコーツィ行進曲」

<後半の追加分、あまり有名ではない>

- 第16番 イ短調

- 第17番 ニ短調

- 第18番 嬰ヘ短調

- 第19番 ニ短調

一切の曖昧さなしにピアノを響かせる

チャールズ・ローゼンのメジャーな録音活動は1959年のラヴェル作品(「夜のガスパール」「クープランの墓」)からスタートしています。そして、60年代を中心にしながらまとまった録音を残すのですが、70年代にはいるとその数を減らし、その後はほとんど演奏活動だけになります。何度か来日して公演も行っていますし、なんと言ってもピアノ関係の著述を多く残す学者ですから、ピアノ畑の人にとっては馴染みある名前かもしれません。

しかし、聞き専の人は「録音」を通して演奏家と接することがベースになりますから、70年代半ばから殆ど録音を残していないと言うことは「死んだ」も同然です。

ローゼンは1927年生まれですから、59年にラヴェルで録音デビューしたときは32才です。

今の感覚から言えば随分「遅い」デビューなのですが、それはフランス文学で博士号を取って大学の先生になってしまったからです。

これが彼にとって回り道であったのかそうでなかったのか、そもそも彼の本業は言語学者なのかピアニストなのか著述業なのか、色々と判断に悩むのですが、80才を超えても来日をして公演も行っていたのですから、やはりピアニストであったのでしょう。

ただし、その来日公演の評判はあまりよろしくないようです。

テクニックの衰えは明らかであり響きも薄くて、曲が終わるたびに席を立つ人も少なくなかったと言う話も伝わっています。

しかし、彼が本格的に録音に取り組んでいた60年代の演奏を聴くと、ツボにはまると「凄い!」と思うものもが少なくありません。

それはホールの響きなどは一切取り込んでいないような、まるでピアノの中にマイクを突っ込んで録音したのではないかと思うほどの音作りなのです。

これは、考えようによっては非常に恐い録音の仕方です。なぜならば、そこでは一切の誤魔化しが許されないからです。

しかし、ローゼンのピアノはそう言う恐い状況などは一切気にすることなく、実に見事に弾ききっているのです。

最近になって久しぶりに彼のリストの録音を聞きなおしてみたのですが、まさに比喩としてではなく、事実としてすべての音が一切の曖昧さも誤魔化しもなしに弾き切っています。それは、どこか気の乗らない一連のショパン演奏とは大違いです。

どうやら、彼はロマン的な衣装をまとわせることにはあまり興味がわかないのですが、一切の曖昧さなしにピアノを響かせる事ですべて満たされる音楽になると俄然やる気が出るようです。

目の覚めるようなテクニックと、それを見事なまでの鮮やかさでとらえきった録音は見事としか言いようがありません。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)