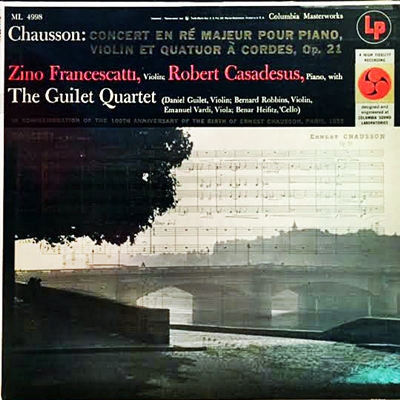

Home|フランチェスカッティ(Zino Francescatti)|ショーソン:協奏曲 Op.21(Chausson:Concert for Violin, Piano and String Quartet, Op.21)

ショーソン:協奏曲 Op.21(Chausson:Concert for Violin, Piano and String Quartet, Op.21)

(P)ロベール・カサドシュ:(Vn)ジノ・フランチェスカッテ ギレ四重奏団 1954年12月1日録音(Robert Casadesus:(Vn)Zino Francescatti Guilet String Quartet Recorded on December 1, 1954)

Chausson:Concert for Violin, Piano and String Quartet, Op.21 [1.Calme]

Chausson:Concert for Violin, Piano and String Quartet, Op.21 [2.Sicilienne]

Chausson:Concert for Violin, Piano and String Quartet, Op.21 [3.Grave]

Chausson:Concert for Violin, Piano and String Quartet, Op.21 [Anime]

ショーソンにこんな作品がまだあったとは

ですから、私もこの協奏曲と出会って、こんな作品があったのかと驚いている次第です。クラシック音楽などというものを40年以上も聞き続けてきながら、まだまだその世界の奥深さには改めて驚かされます。

ショーソンはパリの裕福な家庭に生まれ、当初は両親の希望をかなえるため法律の道を志しています。その傍ら趣味として作曲を行っていたのですが、本格的に音楽に取り組んだのは25歳でパリ音楽院に入学してからでした。そして、不慮の事故でこの世を去ったのが44歳でしたから、音楽家として活動したのは非常に短い期間でした。そのことをお思えば、代表作として思い浮かぶ作品が少ないのは仕方のないことでした。いや、そんな短い活動期間にもかかわらず、たとえ「詩曲」一曲だけを残しただけでも素晴らしいことだといってもいいでしょう。

この協奏曲は、その楽器編成だけを見ればピアノを含む六重奏曲と見えます。しかし、実際に音楽を耳にすればメインはピアノとヴァイオリンの二重奏曲で、そのバックとして弦楽四重奏が伴奏を務めているように聞こえます。しかし、もう少し注意して聞いていると、ことはそれほど単純ではなく、六重奏曲的に聞こえる場面もあれば、ピアノとヴァイオリンによる二重奏曲のように聞こえる場面もあります。

ですから単純に「ヴァイオリン、ピアノと弦楽四重奏のための協奏曲」というネーミングで、いわゆる室内協奏曲に分類することにはためらいがありますし、室内楽としての六重奏曲とするのは明らかに間違っています。

そんなわけで、形式的には実に一筋縄ではいかないので、ただ単に「協奏曲」と表記されることもあるのですが、何とも言えず悩ましい音楽です。

ショーソン自身も「Concert」としか記さなかったのは、結局は最大公約数としてそのように表記するしかなかったのでしょう。

そして、初演時においてはこの作品は好意的に受け止められ「今後は私ももっと自信を持って仕事ができそうに思われる」と友人に書き送っています。その自信の表れでしょうか、この作品の成功の後に、己の代表作である「詩曲」をこれと同じ編成で編曲しているほどなのです。

作品全体は4楽章構成で、第1楽章はソナタ形式、第2楽章はシシリエンヌでフォーレをを思わせる音楽です。そして第3楽章は荘重な緩徐楽章で、最後は快活なソナタ形式で大きな高揚の中で締めくくられています。

室内楽での不可欠の相棒

フランチェスカッティは協奏曲おいては伴奏指揮者を選ぶということを書きました。それでは、室内楽ではどうだったのかと調べてみれば、それはもう「選ぶ」どころの話ではなく、まさにロベルト・カサドシュ一択といっていいほどの偏りを見せています。

確かに、彼の優れたテクニックに呼応でき、さらにはその妖艶な音色で歌い上げられる深い感情のこもった音楽を真に理解でき、さらにその音楽の寄り添える相手といえば他にだれが思い浮かぶでしょう。カサドシュほぼ一択というこの事実を前にして、考えてみればなるほどそうなるしかないのかと一人納得している自分に気づきました。

室内楽なのですから、共演相手からご本尊として奉られても困ります。

協奏曲ならば思う存分自分の色を前面に押し出してフランチェスカッティの音楽に徹すれば、それはそれなりに面白い演奏にもなるでしょう。しかし、室内楽ではそういうわけにはいきません。かといって、すぐれたテクニックを持っていても「我」の強い相手だと、それはそれでちぐはぐな音楽になってしまうことは目に見えています。

確かにフランチェスカッティのヴァイオリンは、豊かで艶やかな音色で聞き手の耳を引き付けますが、それ故に深みが足りないとか、精神性に欠けるなどという悪口もついて回りました。

それに対して、カサドシュはどちらかといえば古典的な均衡を重んじるように思われるピアニストです。しかし、カサドシュはフランチェスカッティの美しさとあふれるような情熱を一切妨げることはなく、それどころかそれをピアノの側から寄り添いながらもより高いレベルへと引き上げる腕を持っていたのです。

ただし、「カサドシュってそんなにすごいピアニストなんですか」という声も聞こえてきそうです。

その原因は、セル&クリーブランド管と録音した一連のモーツァルトの協奏曲録音にあります。あれは演奏の主導権は完ぺきにセルの手中にあり、その強いコントロール下で絶妙なバランス感覚を発揮してピアノを弾ききったのがカサドシュでした。そして、その時のクリーブランド管が白磁を思わせるような透明感に満ちた響きの世界を展開しているので、口さがない連中に「カサドシュのピアノが邪魔だ」などと言ったからです。

「カサドシュのピアノはいただけない。ブラームスのピアノ協奏曲と違って、ピアノがダメだと台無しになってしまう曲ばかりなので、いずれの曲もセルのオケだけ楽しんでいる。」なんて書いている人もいるほどです。

しかし思い出してください、セルほどソリストの選定にうるさい指揮者はいなかったという事実を。そのセルがモーツァルトの録音において選んだソリストがカサドシュだったという事実を。

確かに、モーツァルトに関しては最初から最後までセルの美学の中で事は進んでいくように見えます。ほとんどのピアニストは不自由を強いられる上に注文だけは人一倍多いというセルのような指揮者との共演はできれば避けたいことでしょう。

しかし、カサドシュは己の美学に徹底的にこだわり抜く完全主義者(悪く言えば偏執狂^^;)の美学を壊すことなく20年近くもつきあい続けたのです。

セルのような完璧主義に取りつかれた偏執狂に淡々と20年近くもつきあい続けられるピアニストはカサドシュ以外には思い当たりません。

そう思えば、セルとはベクトルが異なるとはいえ、フランチェスカッテもまた己の美学を徹底的に貫き通した人でした。そんなフランチェスカッティにとってカサドシュ以上の相棒がこの世に存在するとは思えません。

本当にカサドシュこそはどこまでも懐の大きい、いわゆる中国語で言うところの「大人」だったのです。

そして、私たちはそういう「大人」のおかげで、心いくまでフランチェスカッティの魅力あれるヴァイオリンの世界に浸る幸せを得ることができたのです。

まさに、フランチェスカッティにとってカサドシュこそが、室内楽の分野における不可欠の相棒だったのです。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2024-05-06:大串富史

- ショーソンへの賛辞、弦楽四重奏団の面々への賛辞、そして管理人様への賛辞をここに。

ショーソンにこんな作品がまだあったとは。でも、期待を裏切らないですねー

#第1楽章の終わりあたりを聴いて、自分はもうフランキストなんだなーと実感です…

実はこちらのサイトのクラシック音楽聴き巡りでついにハイドンまで行き着き、これまで聴きそびれていた(というか猫またぎしていた)ハイドンが、管理人様が仰られるように、まっすぐベートーベンへとつながっていくということをこの年になってようやく知ったわけですが、ロンドンを聴いて、あのその、これを流してジュピターの二の舞(ひとり聴衆つまり自分以外誰もいなくなってしまう)は困るし(まて)と悩み中であったのを、こちらをさらに第2楽章、第3楽章と聴いて、これは(はにアクセントが移った強調読み)中国人の学生さん相手の日本語多人数レッスンのバックグラウンドミュージックとして絶対流すと決めました。ふふふ…

そして第4楽章を聴きつつ、こうしてショーソンももれなく取り上げてくださった管理人様への賛辞と感謝は尽きません… ただただ、ありがとうございます。

#それにしても、リアルでレコード鑑賞会にご尽力されつつ、こうしてネットでバーチャル鑑賞会をも主催しておられるご苦労ご足労にはただただ頭が下がるばかりです… どうぞご自愛しつつ、この良いお仕事も是非お続けくださいますよう。

2024-05-06:豊島行男

- カザドシュとフランチェスカッティとの室内楽は素晴らしいですよね。

カザドシュって、「そんなにすごいピアニスト」です!

セルとの共演において、伴奏しているのはカザドシュだと思います。

だから、あのような白磁のようなオケ演奏ができるのだと思いますよ。

唯我独尊に徹したライブでのカザドシュは凄まじいです。

カンテルリ&ニューヨークフィルとのベートーベン皇帝では、多々ミスタッチもモノともせず豪快に引き切ってますね。

2024-05-25:正敏

- 私がクラシックの沼にはまってまだ日の浅い頃、今はなきFM雑誌の記事の中でマゼールがこの曲をレコーディングしたことが書かれていました。まだ若かった自分は交響曲や管弦楽曲のオーケストラの大音響に夢中だったので、室内楽にはあまり関心が無く、「へぇ、マゼールってヴァイオリンも弾けるんだ」程度の感想しか持ちませんでした。

そんな自分が後にドビュッシーやラヴェルの四重奏の魅力にはまって、その周辺の作品を探したところ、このコンセールを見つけました。そして某国営FM放送のある番組のEDで流れていた哀愁をおびた旋律がこの曲の第2楽章シチリエンヌでした。

この曲の名盤と言えば、往年のティボー&コルトーまたはこのカサドシュ&フランチェスカッティと昔から決まっているらしいのですが、その他にも色々と録音されているみたいで、演奏者には人気があるようですね。自分は最初に購入したパレナンSQの演奏が(多分に思い入れ込みで)好みです。残念ながらパブリックドメインには間に合いませんでした。件のマゼール盤(TELARC)は現在入手困難のようで、ブックオフにも入荷のお知らせがなかなか来ません。

2024-05-26:正敏

- (追記)

ここではカサドシュ盤について語るのがスジだとわかっているのですが、あえて自分の挙げたパレナン盤について。前投稿文は当盤を棚から出さずうろ覚えで書いたのでヴァイオリンが誰か思い出せなかったのですが、後に確認したところフェラスでした。ピアノがバルビゼですから、当然わかっているべきでしたね。録音が1968年で、この頃のフェラスはカラヤンに見出だされたあと、自分の演奏スタイルを変えようと試行錯誤して迷走していた時期で、それ以前からのパートナーだったバルビゼにとっては、彼の変遷がどのように感じられたのだろうかと当盤の録音年を確認しながらあらためて思った次第です。もっとも、個人主義のフランス人らしく、彼は彼、自分は自分とすっぱり割りきっていたかも知れないですね。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)