Home|アンチェル(Karel Ancerl)|シベリウス:交響曲第1番ホ短調 op.39(Sibelius:Symphony No.1 in E minor Op.39)

シベリウス:交響曲第1番ホ短調 op.39(Sibelius:Symphony No.1 in E minor Op.39)

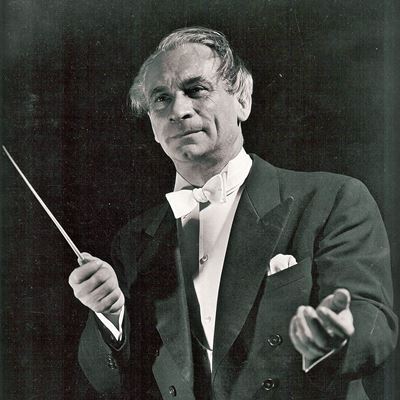

カレル・アンチェル指揮:チェコ・フィルハーモニー管弦楽団 1962年6月7日~8日録音(Karel Ancerl:The Czech Philharmonic Orchestra Recorded on June 7-8, 1962)

Sibelius:Symphony No.1 in E minor Op.39 [1.Andante, ma non troppo - Allegro energico]

Sibelius:Symphony No.1 in E minor Op.39 [2.Andante (ma non troppo lento)]

Sibelius:Symphony No.1 in E minor Op.39 [3.Scherzo: Allegro]

Sibelius:Symphony No.1 in E minor Op.39 [4.Finale: Andante - Allegro molto - Andante assai - Allegro molto come prima - Andante (ma non troppo)]

チャイコフスキーにはないシベリウスの独自の世界

北欧=シベリウスだったものが、お膝元のフィンランドあたりでも「いつまでもシベリウスでもないだろう!」という雰囲気になってきているようです。ですから、北欧のオケが来日すると何はともあれ「フィンランディアと第2シンフォニー」という依頼があるのを、やんわりとお断りすることも増えてきているようです。

それでも聞くところによると、彼の作品がパブリック・ドメインになる直前でも著作権料は1年間で4億円に達していたそうです。クラシック音楽の作曲家なんて儲からない仕事の典型みたいに思われているのですが、なかなかどうしてたいしたものです。

そして、権利を引き継いだ人々が著作権の保護期間をひたすら引き延ばすことを主張する理由も何となく理解できます。何しろ、自分たちのおじいちゃんの死後50年が経過したある日をもって突然に4億円が消えて無くなるのですから、その無念さたるや筆舌に尽くしがたいものがあるでしょう。(^^;

ただし、彼の子孫はこの現実は以前から分かっていたこととして恬淡としているということです。さらに、シベリウスの権利はあちこちに分散しているようで、彼の子孫にそっくり4億円が支払われるようでもないようです。

さて、シベリウスと言えば交響曲作家というの評価として定着しています。

しかし、彼の経歴を見てみると、交響曲に着手したのはずいぶん遅い時期であることに気づかされます。

確かに、この第1番のシンフォニーの前に「クレルヴォ交響曲」を発表していますが、あの作品は声楽をともなったカンタータのような作品です。クラシック音楽の王道としての交響曲のスタイルをもった作品としてはこの第1番が番号通りに彼のファースト・シンフォニーとなります。

彼はここに至るまでに、すでにクレルヴォ交響曲を完成させ、さらに「4つの伝説曲」を完成させて、すでに世界的な作曲家としての評価を勝ち取っていました。

ですから、よくこの作品にはチャイコフスキーからの影響が指摘されるのですが、この冒頭部分を聞くだけでも、チャイコフスキーにはないシベリウスの独自の世界が築かれていることが分かります。

以前、この事に関して次のように書いたことがあります。

初期の作品はどれをとっても旋律線が気持ちよく横にのびていく。しかも、その響きは今までの誰からも聞かれなかったシベリウス独特の硬質感のあるものだ。そのひんやりとした手触りはまがうことなく北欧の空気を感じさせてくれる。

初期の作品にチャイコフスキーの影響を指摘する人が多いが、それは誤りだ。これは断言できる。チャイコフスキーの響きはもっと軟質で、その違いはシベリウス自身はっきりと認識していたはずだ。

シベリウスは最初からチャイコフスキーの亜流としてではなく、シベリウスそのものとして登場している。彼独特の響きを駆使して、伸びやかに、思う存分に音楽を歌い上げている。聞いていて本当に気持ちが良いではないか。

この考えは今も基本的には変わりませんが、それでもそのさらに根っこの部分にはチャイコフスキーの影が見え隠れすることも否定できませんね。

そして、そういうシベリウスの素晴らしさがもっともよく表れているのが最終楽章でしょう。

特に、漆黒のツンドラの大地を思わせる第1主題の彼方から朝日が上ってくるような第2主題はとても魅力的だと思ったものです。そして、この辺の作り方は何故か渡辺暁雄さんがとても私の感性にピッタリ合っていて、一時彼の録音ばかり聞いているときがありました。

なお、余談ながら、冒頭のティンパニとクラリネットのみで奏でられる暗い序奏から、ヴァイオリンの刻みにのって輝かしい第1主題があらわれるところは、一時、オーディオのチェックによく使っていました。聞こえるか聞こえないかというピアニシモからオーケストラの輝かしい響きまで一気に駆け上っていくこの部分がきちんと再生できると、かなりの作品に対応できるのではないかと思います。

クリスタルのごとき

人の日常というのは変わらないものです。私の場合、オーディオのシステムをスイッチ・オンにして音楽を聞くのは殆ど朝のあれこれの作業(洗顔、風呂掃除、朝食、洗濯ものを干す、朝刊を読む・・・等など(^^;)が終わってからお昼過ぎまでの間です。現役で働いているときはそう言う贅沢な時間は取れるはずもないので、帰宅してあれこれの家事を妻と一緒に片付けて、その後に例え30分でも時間が取れれば幸せだったものです。もしも、1時間程度の時間が取れればそれはもう最高に幸せでした。しかし、幸せと言うのは満たされない部分が多いから感じるもののようで、逆に幸せであるべきはずの時間が潤沢にあると、逆にその幸せ感は薄くなっていくようです。

ホントに、人とは不思議な生き物です。

そして、その不思議故に、さて今日は何を聞こうかと悩むことがおくあります。これも贅沢と言えば贅沢な話なのですが、その選択がもたらす幸せ感は日々薄くなっていきます・・・等と、どうでもいいことをたらたら書いているのですが、そう言う退職後のおじさんによくありがちな日々の中で、ふとアンチェルの録音が目にとまりました。

そう言えば、最近彼の演奏はあまり聞いていないなと言うことで、何気なくシベリウスの一番を聞き、ついでにチャイコフスキーの「白鳥の湖」とか「くるみ割り人形」なんかをアップしました。

ちなみに、私のシステムはPCオーディオなのでプレーヤーはアナログのみです。デジタルの録音はリッピングしたファイルを選んで再生用のパソコンにアップロードするので、感覚的に「セット」ではなくて「アップ」なのです。

まずはシベリウスから聞き始めたのですが、すぐに我が駄耳であってもその演奏に釘付けになりました。

一言で言えば、その透明感溢れる音色と引き締まった構築感は、ちょっと他には思い当たらないものです。シベリウスの一番は彼の交響曲の中ではもっともチャイコフスキーの影響を強く受けているものだと思うのですが、アンチェルの演奏はそう言う音楽の中からもっともシベリウス的なものを結晶化させて、まるでクリスタルの像のようにしあげているのです。

そこにはチャイコフスキー的な甘さのようなものはきれいに払拭されていて、かといって即物的な硬直感とも無縁です。

これは凄いなと思うにつれて、日頃は希薄な幸福感が一気に広がっていきました。

そして、それならばとついでにセットしたリムスキー=コルサコフの交響組曲「シェエラザード」とか「スペイン奇想曲」も聞いてみたれば、これもまた同じような結晶化したクリスタル像です。

そして、「あー、ここにあるのはアンチェルという男の過酷極まる人生が結晶化したものだ」と気づきました。

もちろん、さすがにこれはあまりにも愛想がなさ過ぎるという人もいるでしょう。確かに、シェエラザードが思わず修行僧のように思えるときがありますから。

しかし、アンチェルにとってはこういうエンターテイメント性が前面に出てくる作品でもこのようにしか音楽にすることが出来なかったのでしょう。

アンチェルにとって音楽をすると言うことは、自分だけが生き延びてしまったという自責の念に対するある種の償いだったのかもしれません。もちろん、音楽にその様な文学的要素を持ち込むのは邪道だと言うことは心得ていますが、年を重ねればそう言う戯言も少しは許されるでしょうか。

もちろん、どんな綺麗事をいっても人は食って生きていかねばなりませんから、そこに商業主義的なものが紛れ込んでくることは仕方のないことです。

しかし、今やその大部分が商業主義的なものに染まりきった中で、かつてはその様なものとはほとんど(本当は「全く」と言いたいのですがそこはやや遠慮して)縁のない世界で音楽が成り立っている芸術があったことをこの上もなく明瞭に示してくれるアンチェルの音楽はとても貴重なもののように思えるのです。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)