Home|コルトー(Alfred Cortot)|ショパン:幻想曲 ヘ短調, Op.49(Chopin:Fantasie in F minor, Op. 49)

ショパン:幻想曲 ヘ短調, Op.49(Chopin:Fantasie in F minor, Op. 49)

(P)アルフレッド・コルトー:1933年7月4日~5日録音(Alfred Cortot:Recorded on july 4-5, 1933)

Chopin:Fantasie in F minor, Op. 49

ジョルジュ・サンドとの喧嘩と仲直りを描いたものと言われています。

「雪の降る町を」の初出は1951年にNHKラジオで放送された連続放送劇「えり子とともに」の挿入歌としてでした。初回放送前日に時間が余ることが分かり、その時間を埋めるべく急拵えで制作されたものらしいので、時間がなかったためにこのショパンのメロディをモチーフとして制作したらしいのです。

さて、もう一つ、これもよく知られた話ですが、この作品はジョルジュ・サンドとの喧嘩と仲直りを描いたものと言われています。確かに、この日本人にとってはあまりにも有名にこのメロディはサンドとの不和を表すと言われれば「なるほどそうかな!」と思わせるものがあります。しかし、その後は「これぞショパン!!」と喝采をおくりたくなるほどの華麗で華やかなピアノの技巧が展開されます。

ニークスという偉い評論家(「フレデリック・ショパン~人および音楽家としての~」という本なんかを書いた人です)は「ショパンの天才がその発展の最高段階に到達したときであった」と語っています。そして、この作品は「ソナタやコンチェルトのような確定した形式構想によって妨げられず、作曲家が彼の想念を完全な自由さで展開しているのである。音楽は、心臓のなかまで激した人間の抑制しがたい吐露のように、はかりしれない愛情と憧憬に満ち充満して、われわれの耳に伝わってくる。」と述べています。

舟歌と並んで、気力に満ち満ちた時代のショパンを代表する作品です。

テンポ・ルパートの何たるかを知っている演奏

ギオマール・ノヴァエスの演奏について考え抜いた演奏ということを述べた上で、以下のようなことを書きました。「考えるな、感じろ!」とはブルー・スリーの言葉ですが、クラシック音楽の世界では真逆で「感じるな、考えろ!」が基本とならなければいけません。感じるがままに演奏してものになるほどこの世界は単純ではありません。

基本的にそれほど間違った捉え方ではないと思っています。

しかし、ふとコルトーの演奏が脳裏をよぎりました。

あの自由自在ともいうべき歌心に満ちたショパン演奏が脳裏をよぎるとき、あれってもしかしたらコルトーが楽譜を前にして感じたがままに演奏していたのではないだろうかという思いが否定しかねたのです。

確かにクラシック音楽の世界で感じるがままに演奏して独りよがりではなくて、その感性だけで聞き手を納得させるなどということは人間業をこえています。しかし、時にはそう言うとんでもない存在があったとしても不思議ではなく、そう言う化け物みたいな存在がコルトーだったのではないだろうかと思ってしまうのです。

しかし、その時、これまたふとと、内田光子の言葉がよみがえりました。

彼女はコルトーの演奏に対して「テンポ・ルパートの何たるかを彼ほどに知っている人はいない」と述べていました。

そして、彼の演奏を聞くたびに「この助平親父」と思うのですが、それでもその魅力には抗しきれないみたいなことを話していた記憶があります。

そうなんだ、コルトーは「テンポ・ルパート」の何たるかを知り抜いたピアニストだったのです。そして、その知り尽くした「テンポ・ルパート」を駆使してショパンの楽譜から溢れるほどの歌心を引き出すことが出来たのです。もしかしたら、彼は「考える」ということを意識しないレベルにまで、まさに本能レベルに近い領域で考え抜いていたのかもしれません。

そして、私たちにとってなによりも幸運だったことは、そう言う歌心に溢れたショパンの演奏を30年代の初め頃にまとまってコルトーが録音していてくれたことです。それは、疑いもなくコルトーの絶頂期におけるショパン演奏でした。

そして、さらに幸運だったのは、その一連の録音がSP番録音の真髄を伝えるほどの音質で、脂ののりきった時代のコルトーの演奏が大量に残されたことでした。

今もってその価値を失わない演奏と録音であり、その価値はさらに長きにわたって失われることはないでしょう。

本当な「永遠に失われることはない」と書きたいのですが、あまり軽々に「永遠」などと言う言葉は使わない方がいいでしょうから、控えめに「さらに長きにわたって失われることはない」にとどめました。

SP盤の時代でも驚くほど音質の素晴らしいものに時々出会うのですが、この30年代の前半に行われたコルトーの録音はその中でも極上の部類に分類されます。

おそらく、ブラインドで聞かされればモノラル録音時代のLP盤だと思うはずです。

そう言えば、金属原盤が戦災などをまぬがれて残されている場合があって、そう言う原盤から復刻したものはかなり音質がいいという話を聞いたことがあります。このコルトーの復刻盤もそう言う金属原盤からの復刻かと思ったのですが、あれこれ聞いていると少し違うのかなと思う部分があります。

それは、全体としてはほとんどノイズがのっていないのですが、人気があってよく聞かれる部分が来るとパチパチノイズがのるのです。

例えば、ショパンのピアノソナタだと葬送行進曲の部分にだけノイズがのります。ピアノ協奏曲の第2番だと第2楽章「Larghetto」にだけ、同じようにノイズがのるのです。さらには、「即興曲」の中でも一番の人気曲である「幻想即興曲」だけがパチパチノイズの量が多いのです。

おそらくは、そう言う人気曲ともなれば「未通針」に近いSP盤というのはあり得ないのでしょう。

音楽というのはやはり歌わなければ魅力は半減します。

いや、「歌ってこそなんぼ」の世界なのです。

しかし、どのように歌わせるかというのは、その人の中にどれだけの音楽力(おかしな言葉ですが)、つまりは「考え抜く力」があるかにかかってきます。残念ながら、未だもってこれだけ見事にショパンを歌ったピアニストは、極めて控えめに言ってもこの30年代のコルトーを含めて数えるほどしかいないでしょう。

最近は一つのミスタッチも無しにあっさりと(無表情に)仕上げるのが美徳のように思っているピアニストが多いようです。その背景には本当に考えることなく、ひたすら楽譜に対して正確に演奏する事しか考えていない人が少なくないからでしょう。または、考えがあまりにも足りなさすぎるのでしょう。

こういうコルトーの最盛期の演奏を聞いていると、嫌みな言い方になりますが、「あなたショパンとはそんなにも素っ気ない音楽を書いた人だと信じているのですか?」聞いてみたくなったりします。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-28]

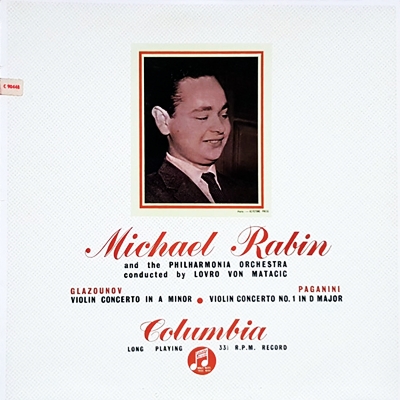

グラズノフ:ヴァイオリン協奏曲イ短調 作品82(Glazunov:Violin Concerto in A minor, Op.82)(Vn)マイケル・レビン:ロヴロ・フォン・マタチッチ指揮 フィルハーモニア管弦楽団 1954年12月17日録音(Michael Rabin:(Con)Lovro von Matacic The Philharmonia Orchestra Recorded on December 17. 1954)

[2026-02-25]

ハイドン:弦楽四重奏曲第60番 イ長調 Op.55, No.1, Hob.3:60(Haydn:String Quartet No.60 in A Major, Op.55, No.1, Hob.3:60)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)