Home|ハイフェッツ(Jascha Heifetz)|プロコフィエフ:ヴァイオリン協奏曲第2番 ト短調 Op.63

プロコフィエフ:ヴァイオリン協奏曲第2番 ト短調 Op.63

(Vn)ヤッシャ・ハイフェッツ:セルゲイ・クーセヴィツキー指揮 ボストン交響楽団 1937年12月20日録音

Prokofiev:Violin Concerto No.2 in G minor, Op.63 [1.Allegro moderato]

Prokofiev:Violin Concerto No.2 in G minor, Op.63 [2.Andante assai]

Prokofiev:Violin Concerto No.2 in G minor, Op.63 [3.Allegro ben marcato]

新しさよりは古典的な協奏曲との近しさすら感じてしまう

そして、パリを拠点として熱心に演奏活動も行い作曲活動にも取り組んでいくことになります。

そんな彼に、フランス人ヴァイオリニストのロベール・ソータンのために新しいヴァイオリン協奏曲が委嘱されます。そして、その委嘱にこたえて作曲されたのがこのヴァイオリン協奏曲第2番でした。そして、1935年には彼は祖国への復帰を決意するので、この作品は彼の西洋における最後の差曲活動となりました。

彼が、どうして恵まれた西洋での生活を投げ捨ててソ連に帰ったのかは様々な憶測が語られているのですが、本人がその事について何も語っていない以上、本当のことは誰にも分からないでしょう。

とにかく、この作品は1935年の初めにパリで書き始められ、その後、カスピ海のほとりにあるソ連のバクーで書き上げられました。

しかし、ソ連に帰ったプロコフィエフは最初は特別待遇だったようで、かなり自由に出国が出来たようで、この作品の初演はスペインの首都マドリッドで行われ、その後プロコフィエフはヴァイオリニストのソータンとともに北アフリカの国々を演奏旅行でまわっています。

そして、この作品に関してはソータンが独占的に1年間は演奏する権利が与えられていたのですが、残念ながら彼の演奏ではこの作品の名声を高めることは出来なかったようです。

彼の第1番のヴァイオリン協奏曲がなかなか評価されなかった中で、それを粘り強く演奏し続けてその評価を確かなものにしたのはヨーゼフ・シゲティだったことは有名な話です。

それと同じように、結果としてこの作品の評価を確立したのはハイフェッツでした。ハイフェッツは自らの演奏会でこの作品を積極的に取り上げ、その事に対してプロコフィエフも喜びと感謝の言葉を残しています。

ただし、この協奏曲は第1番と較べるとかなり雰囲気が異なっています。

パッと聞いて気づくのは、第1番の協奏曲にはヴァイオリン演奏の様々な技巧が散りばめられているのに対して、この2番ではかなり保守的といえるほどの範囲にとどめられていることです。また、形式的に見ても新しさよりは古典的な協奏曲との近しさすら感じてしまうのです。

つまりは、ここには、あの若いころのピアノ協奏曲で見せたような挑戦的な色彩や響きはすっかり影をひそめて、極めてシンプルで簡素な音楽に仕上げているのです。このあたりが、私がプロコフィエフという作曲家の分からないところで、新しいのか古いのか、過激なのか穏健なのか、何ともとらえどころがないので困ってしまうのです。

ただし、そんな難しいことを考えずに素直に聞けば、第1楽章からは古くからのロシアの歌に漂う様な憂愁の味が染み込んでいますし、続く第2楽章も叙情的で旋律豊かな音楽になっています。それは、ロマン派までの音楽史か受け付けない古い耳にとっても、実に心地よい音楽であることは事実です。

そしてロンド形式で書かれた最終楽章はエネルギー感に溢れる音楽であり、フィナーレは荒々しいほどのエネルギー感を爆発させて曲を閉じます。これ儲け狙いと言えば、そう言う面は否定できないでしょう。

しかしながら、音家家というものは言葉ではなくて音で物事を語るとすれば、この音楽に漂うロシア的な要素にこそ、彼が故郷へ復帰した心情が最も雄弁に語られているのかもしれません。穿ちすぎかもしれませんが・・・。

汗の一滴も感じさせない

ハイフェッツの手になるベートーベンとかブラームスとかメンデルスゾーンなどの大物協奏曲と言えば、50年代のステレオ録音でもって代表するのが常識です。もちろん、それらは全て素晴らしい演奏であり、それでもって代表させられても何の不都合もありません。しかし、ヴァイオリン協奏曲というのはソリストにとってはかなり過酷ながんばりを要求します。

何故ならば、オーケストラというのは基本的には弦楽合奏が骨格を為していて、そこに管楽器や打楽器などが加わると言うものだからです。つまり分厚い弦楽器の響きが骨格を作っていて、それらと全く同質の響きを持ったわずか一挺のヴァイオリンでその分厚い響きに対抗しなければいけないからです。

ソロのヴァイオリンは分厚い弦楽器群の響きに埋没しそうになりながらも、そこを死力を振り絞って乗りこえていかなければいけないのです。

多くのソリストがストラディヴァリウスなどの特別な楽器を求めるのは、そう言う弦楽器群の分厚い響きを乗りこえていく特別な響きを持っているからです。もちろ、ヴァイオリン協奏曲が持つそう言う困難さは作曲家も分かっていますから、ソロ・ヴァイオリンの響きを尊重してオーケストラの弦楽器群が被さってくることのない様に配慮している作品も数多く存在します。

しかし、そう言う配慮は音楽をある種の枠にとどめることになってしまいますから、ベートーベンやブラームスなんかになるとそう言うことには無頓着とまでは言いませんが、それほどの配慮はせずに「ソリストの人頑張ってね」みたいな態度を取ります。

そして、贅沢な聞き手はそう言う「がんばり」をソリストに期待してコンサート会場に向かうわけです。

若い頃なら体力も気力も充実しているので「それならば勝負してやろうじゃないか!」と舞台に登場するのでしょうが、年を重ねると、何もそこまで無理して頑張らなくてもいいのではないかと思うようになっていくものです。

そして、その事はハイフェッツほどのヴァイオリニストでも避けがたいことで、晩年は室内楽の演奏がメインになっていきました。実際のコンサートではほとんど協奏曲は演奏しなくなったのではないでしょうか。

それは、ピニストでも同様で、ピアノのように一台でオーケストラに対抗できる楽器であっても、晩年は協奏曲から離れていくピアニストが大多数ですから、ヴァイオリニストならば何をかいわんやです。

ですから、30年代や40年代に録音したハイフェッツの協奏曲の録音は、極めて優れたステレオ録音が存在して言えても敢えて聞く価値があるのです。

それらを聞いていてまず感じるのは、ヴァイオリンという楽器はこんなにも軽々と演奏できるものなのかという驚きです。そこには一滴の汗すらも感じさせません。そして、軽々とそのヴァイオリンは涼しい顔をしてオーケストラの上を駆け抜けていくのです。

そう言えば、50年代のステレオ録音を聞いて、悪くはないけれども、ハイフェッツの凄みはそう言う大物の協奏曲よりは小品の方にこそあらわれているという声をよく聞きます。実際、私もそう感じるひとりです。

しかし、こういう30年代から40年代の録音を聞けば、そう言う言葉は絶対に出てこないでしょう。

ハイフェッツの凄さを本当に味わいたいのならば、この時代の協奏曲の録音は絶対に外せないのです。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-28]

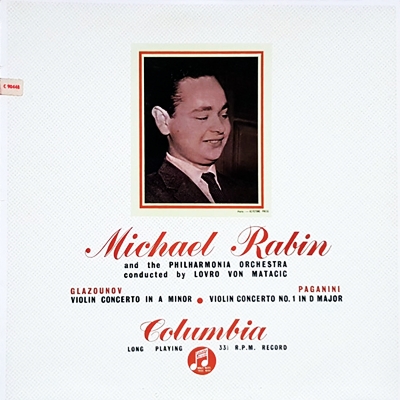

グラズノフ:ヴァイオリン協奏曲イ短調 作品82(Glazunov:Violin Concerto in A minor, Op.82)(Vn)マイケル・レビン:ロヴロ・フォン・マタチッチ指揮 フィルハーモニア管弦楽団 1954年12月17日録音(Michael Rabin:(Con)Lovro von Matacic The Philharmonia Orchestra Recorded on December 17. 1954)

[2026-02-25]

ハイドン:弦楽四重奏曲第60番 イ長調 Op.55, No.1, Hob.3:60(Haydn:String Quartet No.60 in A Major, Op.55, No.1, Hob.3:60)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)