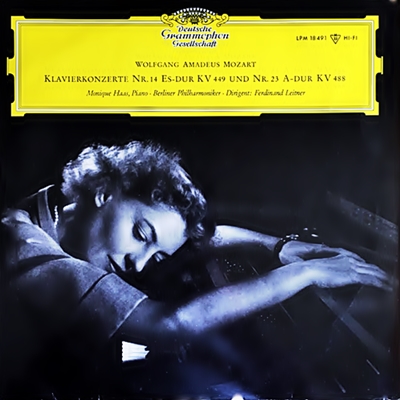

Home|モニク・アース(Monique Haas)|モーツァルト:ピアノ協奏曲第14番変ホ長調 , K.449

モーツァルト:ピアノ協奏曲第14番変ホ長調 , K.449

(P)モニク・アース:フェルディナント・ライトナー指揮 ベルリンフィルハーモニー管弦楽団 1957年録音

Mozart:Concerto No. 14 In E-flat Major For Piano And Orchestra, K.449 [1.Allegro Vivace]

Mozart:Concerto No. 14 In E-flat Major For Piano And Orchestra, K.449 [2.Andantino]

Mozart:Concerto No. 14 In E-flat Major For Piano And Orchestra, K.449 [3.Allegro Ma Non Troppo]

モーツァルトの生涯においても、大きな転換点に位置した作品

この作品はザルツブルグ宮廷のウィーン駐在官であったゴットフリート・ブロイヤーの娘であるバルバラ・プロイヤーのために書かれた作品です。そして、注目すべき事は、この作品からモーツァルトは「全自作作品目録」を作成し、その第1号としてこの作品を書き記していることです。

実は、その目録のおかげで、これ以降のモーツァルトの作品に関してはその完成時期を容易く確定できるようになったのです。

ちなみに、その第1号となる「ピアノ協奏曲第14番 変ホ長調 k.449」は1784年2月9日に完成した記されていて、さらには「バルバラ・プロイヤー専用に作曲した」旨も記されています。

おそらくは、ウィーンで独立し、自分の作品で利益を上げていくためには自分の作品をしっかり管理することが大切さだけでなく、もしかしたら「芸術家」としての意識も芽生えはじめたあらわれかもしれません。

なお、モーツァルトはこのバルバラ・プロイヤーのためにもう一曲、「ピアノ協奏曲第17番 ト長調 k.453」を作曲しています。しかし、その二つの曲の性格は明らかに異なっています。

このk.449の作品はピアノを教える「弟子」のために書かれた作品であるのに対して、k.453の方はバルバラ・プロイヤーを一人前のすぐれたピアニストとみなして作曲されています。実際バルバラ嬢はアマチュアの域を超えたかなりすぐれたピアニストだったようです。

その両作品の最も大きな違いは、このK.449の方は小編成のオーケストラを想定して書かれていることでモーツァルト自身も「これは全く特殊なジャンルの協奏曲で、大編成よりは小編成のオーケストラのために書かれている」と記しています。

実際、これはまさにバルバラ嬢のための作品であり、彼女だけが演奏することの出来る作品だったようなのですが、実際はモーツァルト自身が自分自身の演奏会でも演奏していますし、姉であるナンネルが演奏できるようにザルツブルグに楽譜を送ったりもしていたようです。

この作品はその様な若きバルバラ嬢のために書かれたと言うこともあって、外面的な華やかさよりは何処か仲間内の親密な雰囲気が漂う音楽になっています。

しかし、モーツァルトがその様なマチュアのピニストでも演奏できるような協奏曲を書くのはこれが最後となります。

これ以後、彼が書く協奏曲は技量の優れたピアニストが演奏することを想定したものとなり、オーケストラもそのピアニストの伴奏を務めるだけでなく、まさに独奏ピアノと同等の重みを持つような役割をはたしていくようになるのです。

その意味では、この作品はモーツァルトの生涯においても、大きな転換点に位置した作品だといえます。

なお、この作品は依頼主の名前にちなんで「第1プロイヤー」と呼ばれることがあります。当然の事ながら「第2プロイヤー」は「ピアノ協奏曲第17番 ト長調 k.453」だと言うことになります。

ウィーン時代前半のピアノコンチェルト

モーツァルトのウィーン時代は大変な浮き沈みを経験します。

そして、ピアノ協奏曲という彼にとっての最大の「売り」であるジャンルは、そのような浮き沈みを最も顕著に示すものとなりました。

この時代の作品をさらに細かく分けると3つのグループとそのどれにも属さない孤独な2作品に分けられるように見えます。

まず一つめは、モーツァルトがウィーンに出てきてすぐに計画した予約出版のために作曲された3作品です。番号でいうと11番から13番の協奏曲がそれに当たります。

- ピアノ協奏曲第12番 イ長調 k.414(387a):1782年秋に完成

- ピアノ協奏曲第11番 ヘ長調 k.413(387p):1783年初めに完成

- ピアノ協奏曲第13番 ハ長調 k.415(387b):1783年春に完成

このうち12番に関してはザルツブルグ時代に手がけられていたものだと考えられています。

他の2作品はウィーンでの初仕事として取り組んだ予約出版のために一から作曲された作品だろうと考えられています。

その証拠に彼は手紙の中で「予約出版のための作品がまだ2曲足りません」と書いているからです。そして「これらの協奏曲は難しすぎず易しすぎることもないちょうど中程度の」ものでないといけないとも書いています。

それでいながら「もちろん、空虚なものに陥ることはありません。そこかしこに通人だけに満足してもらえる部分があります」とも述べています。

まさに、新天地でやる気満々のモーツァルトの姿が浮かび上がってきます。

しかし、残念ながらこの予約出版は大失敗に終わりモーツァルトには借金しか残しませんでした。しかし、出版では上手くいかなかったものの、これらの作品は演奏会では大喝采をあび、モーツァルトを一躍ウィーンの寵児へと引き上げていきます。

83年3月23日に行われた皇帝臨席の演奏会では一晩で1600グルテンもの収入があったと伝えられています。

500グルテンあればウィーンで普通に暮らしていけたといわれますから、それは出版の失敗を帳消しにしてあまりあるものでした。

こうして、ウィーンでの売れっ子ピアニストとしての生活が始まり、その需要に応えるために次々と協奏曲が作られ行きます。いわゆる売れっ子ピアニストであるモーツァルトのための作品群が次に来るグループです。

- ピアノ協奏曲第14番 k.449:1784年2月9日完成

- ピアノ協奏曲第15番 変ロ長調番 k.450:1784年3月15日完成

- ピアノ協奏曲第16番 ニ長調 k.451:1784年3月22日完成

- ピアノ協奏曲第17番 ト長調 k.453:1784年4月12日完成

- ピアノ協奏曲第18番 変ロ長調 k.456:1784年9月30日完成

- ピアノ協奏曲第19番 ヘ長調「第2戴冠式」 k.459:1784年12月11日完成

1784年はモーツァルトの人気が絶頂にあった年で、予約演奏会の会員は174人に上り、大小取りまぜて様々な演奏会に引っ張りだこだった年となります。そして、そのような需要に応えるために次から次へとピアノ協奏曲が作曲されていきました。

また、このような状況はモーツァルトの中にプロの音楽家としての意識が芽生えさせたようで、彼はこの年からしっかりと自作品目録をつけるようになりました。

おかげで、これ以後の作品については完成した日付が確定できるようになりました。

なお、この6作品はモーツァルトが「大協奏曲」と名付けたために「六大協奏曲」と呼ばれることがあります。

しかし、モーツァルト自身は第14番のコンチェルトとそれ以後の5作品とをはっきり区別をつけていました。それは、14番の協奏曲はバルバラという女性のために書かれたアマチュア向けの作品であるのに対して、それ以後の作品ははっきりとプロのため作品として書かれているからです。

つまり、この14番も含めてそれ以前の作品にはアマとプロの境目が判然としないザルツブルグの社交界の雰囲気を前提としているのに対して、15番以降の作品はプロがその腕を披露し、その名人芸に拍手喝采するウィーンの社交界の雰囲気がはっきりと反映しているのです。

ですから、15番以降の作品にはアマチュアの弾き手に対する配慮は姿を消します。

そうでありながら、これらの作品群に対する評価は高くありませんでした。

実は、この後に来る作品群の評価があまりにも高いが故に、その陰に隠れてしまっているという側面もありますが、当時のウィーンの社交界の雰囲気に迎合しすぎた底の浅い作品という見方もされてきました。

しかし、最近はそのような見方が19世紀のロマン派好みのバイアスがかかりすぎた見方だとして次第に是正がされてきているように見えます。

オーケストラの響きが質量ともに拡張され、それを背景にピアノが華麗に明るく、また時には陰影に満ちた表情を見せる音楽は決して悪くはありません。

「ジュー・ベル」によるモーツァルト

フランスというのは実に素敵な女性を生み出すものです。ピアニストで言えば、「マダム・ロン(マルグリット・ロン 1)」や「6人組の女神」とあがめられた「マルセル・メイエル」がいました。ヴァイオリニストならばなんと言っても「ジネット・ヌヴー」でしょうが、「ミッシェル・オークレール」も忘れるわけにはいきません。

渋いところではオルガン奏者の「マリー=クレール・アラン 」も数え上げたいです。

そして、ここでもう一人取り上げたいのが「モニク・アース」です。

モニク・アースの演奏を聞いていてすぐに気づかされるのはその粒立ちのよいピアノの響きです。それは、いわゆるマダム・ロン以来の「ジュー・ベル」の伝統を引き継いだものでした。そして、彼女の残した一連のモーツァルトの録音にはその美質が最もよくあらわれています。

モニク・アースもそうですが、このフランスの女性たちは、野心をたぎらせてトップに躍り出て目立とうとするのは無粋と感じるようで、それはそのまま演奏にも反映しています。

この一連のモーツァルトのコンチェルトも演奏効果を狙うようなことには興味はないようで、どこまでも知的な部分を背景にしながら美しさを表出しようとします。結果として、音楽を聞き込んできた「玄人筋」には至って評判が高いと言う事になります。

しかし、モニク・アースはやがてそう言う「マダム・ロン」のやり方から少しずつ離れていき、ハイ・フィンガーで粒立ち良くピアノを響かせるやり方だけでなく、より多彩な音色を駆使する方向に変わっていきます。

それは、彼女のレパートリーの中心がフランス近代のドビュッシーやラヴェルなどに重心が移る中で起こった変化だったのかもしれません。

しかし、それでも彼女はそれらの作品をただた茫洋とした響きの中で漂わせるのではなく、それまでの知的に明確に響かせるやり方との間で見事な調和を成し遂げていきます。

ただし、モーツァルトでは昔ながらのハイ・フィンガー的な演奏が目立つのですが、後年になるにつれて音色の変化にも留意するようになっていく様子が窺えて、そのあたりを聞き比べてみるのも面白いのかもしれません。

私の手元には以下の4つの録音があります。

- モーツァルト:ピアノ協奏曲第20番ニ短調, K.466:シャルル・ミュンシュ指揮 ボストン交響楽団 1960年録音

- モーツァルト:ピアノ協奏曲第14番変ホ長調 , K.449:フェルディナント・ライトナー指揮 ベルリンフィルハーモニー管弦楽団 1957年録音

- モーツァルト:ピアノ協奏曲第21番ハ長調, K.467:ハンス・ロスバウト指揮 南西ドイツ放送交響楽団 1956年録音

- モーツァルト:ピアノ協奏曲第23番イ長調 , K.488:ハンス・シュミット=イッセルシュテット指揮 北ドイツ放送交響楽団 1956年録音

結果として、ミュンシュ、ライトナー、ロスバウト、イッセルシュテットと言う4人指揮者の聞き比べにもなるのですが、やはりミンシュという小父さんは実に困ったおじさんだと思わずにはおれません。こんなにもオケをガンガン鳴らされたのでは、アースもいささか困ったであろうと同情を禁じ得ません。

それと比べれば、ライトナーなんて、実に紳士的です。

そう言えば、あのケンプがライトナーとのコンビでベートーベンのコンチェルトを全曲録音していますが、その選択は当然だったのだなと、おかしなところで納得した次第です。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)