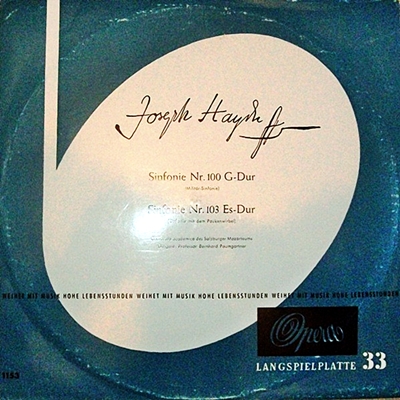

Home|ベルンハルト・パウムガルトナー(Bernhard Paumgartner)|ハイドン:交響曲第100番 ト長調「軍隊」, Hob.I-100

ハイドン:交響曲第100番 ト長調「軍隊」, Hob.I-100

ベルンハルト・パウムガルトナー指揮 ザルツブルク・モーツァルテウム音楽院管弦楽団 1960年4月録音

Haydn:Symphony No.100 in G major Hob.I-100 "Military" [1.Adagio - Allegro]

Haydn:Symphony No.100 in G major Hob.I-100 "Military" [2.Allegretto]

Haydn:Symphony No.100 in G major Hob.I-100 "Military" [3.Menuet (Moderato) - Trio]

Haydn:Symphony No.100 in G major Hob.I-100 "Military" [4.Finale (Presto)]

ソナタ形式による完璧な造形はハイドンが書いたもっとも充実した音楽の一つといえます

彼はロンドンにおいてザロモンコンサートなる定期演奏会を開催していた興行主でした。

当時ロンドンでは彼の演奏会とプロフェッショナルコンサートという演奏会が激しい競争状態にありました。

そして、その競争相手であるプロフェッショナルコンサートはエステルハージ候が存命中にもハイドンの招聘を何度も願い出ていました。

しかし、エステルハージ候がその依頼には頑としてイエスと言わなかったために、やむなく別の人物を指揮者として招いて演奏会を行っていたという経緯がありました。

それだけに、ザロモンはエステルハージ候の死を知ると素早く行動を開始し、破格とも言えるギャランティでハイドンを口説き落とします。

そのギャラとは、伝えられるところによると、「新作の交響曲に対してそれぞれ一曲あたり300ポンド、それらの指揮に対して120ポンド」等々だったといわれています。

ハイドンが30年にわたってエステルハージ家に仕えることで貯蓄できたお金は200ポンドだったといわれますから、これはまさに「破格」の提示でした。

このザロモンによる口説き落としによって、1791年、1792年、1794年の3年間にハイドンを指揮者に招いてのザロモン演奏会が行われることになりました。そして、ハイドンもその演奏会のために93番から104番に至る多くの名作、いわゆる「ザロモンセット」とよばれる交響曲を生み出したわけですから、私たちはザロモンに対してどれほどの感謝を捧げたとして捧げすぎるということはありません。

この「軍隊」とあだ名のついた交響曲は、おそらくは、94番「驚愕」と並んで、もっともポピュラリティーの高い作品でしょう。

この作品は2回目のロンドン訪問に当たる1794年に作曲され演奏されました。この94年の演奏会は、かつてのような社会現象ともいうべき熱狂的な騒ぎは巻き起こさなかったようですが、演奏会そのものは好意的に迎え入れられ大きな成功を収めることが出来ました。

全編、実に魅力的なメロディにあふれていますし、この作品のニックネームのもとになった第2楽章のコーダも実に粋です。ザロモンによるコンサートでもすでにこの作品は「軍隊交響曲」と予告されていましたから、あの軍隊信号はこの作品の象徴みたいなものです。

しかし、この作品の最大に聞き所は言うまでもなく最終楽章です。ソナタ形式による完璧な造形は104番のロンドンシンフォニーと並んでハイドンが書いたもっとも充実した音楽の一つといえます。

ハイドンの音楽が持つ優美さと気品

パウムガルトナーは若い頃にワルターに師事していて、さらに彼がモーツァルテウム音楽院の学院長をつとめているときの教え子にカラヤンがいます。しかし、こうして3人の名前を並べてみると、ヴァイオリンとは違って、指揮者というのはサラブレッドの血統のようなつながりは持たないもののようです。例えば、ここで聞くことのできるハイドンの交響曲はワルターと較べればはるかに速いテンポで颯爽と演奏しているので、古き良きワルターのハイドンとは随分異なります。ましてや、カラヤンのハイドンとは較べるまでもありません。

しかし、このパウムガルトナーのハイドンは悪くはありません。いや、その様な持って回った言い方ではなくて、素直に「素晴らしい」と言うべきでしょう。

おそらく、この時代には少しずつ頭をもたげはじめていた古楽復興の動きとは全く無縁の演奏だとは思うのですが、それでも当時の巨匠たちのハイドンと較べればかなり小規模の編成で演奏しているように思われます。それでいて、決してこぢんまりとした音楽になることなく、優美であると同時に気品に溢れたハイドンがここにはあります。

いつも思うのですが、ハイドンというのは指揮者にとってもオーケストラにとっても「コスト・パフォーマンス」の悪い作品です。何故ならば、どれほど上手く演奏しても聞き手を圧倒するような演奏効果を生み出す音楽ではありません。それどころか、そう言うものを狙って、例えば103番の

「太鼓連打」で轟くような太鼓の連打をしたならば、それは下品を通りこして阿保です。

そこは、このパウムガルトナーのように、遠くから聞こえてきてやがて遠くに過ぎ去っていくように演奏すべきでしょう。

100番の「軍隊」のトランペットにしても気品を持った吹奏でなければいけません。

しかし、それでは「分かる人にしか分からない」というジレンマに陥り、結果としてハイドンの交響曲というのはどこか「お勉強モード」で聞くという習慣が身についてしまいます。

そう言う中において、これは実に傾聴に値すべき演奏と言えるでしょう。

決して鬼面人を驚かすような効果とは全く無縁ですが、ハイドンの音楽が持つ優美さと気品、そして颯爽とした佇まいなどを雰囲気としてではなく、徹底したスコアリーディングに基づく内部の見通しの良さを通して実現しています。

それ故に、これを持ってライナーのハイドンに肩を並べると主張する人の言い分にも最少は随分と「?」マークがついたのですが、そこまで持ち上げる理由が何となく納得できます。

そして、パウムガルトナーが創設した「ザルツブルク・モーツァルテウム音楽院管弦楽団」の優れた能力と同時に、この両者がいかに強い絆で結ばれていたかを証明する録音だとも言えます。

ただし、いささか盤面のコンディションが悪いのが残念です。そこはご容赦あれ。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)